ARTE DA FUGA

Texto de Dénètem Touam Bona

Tradução de Amilcar Packer com revisão de Leda Cartum

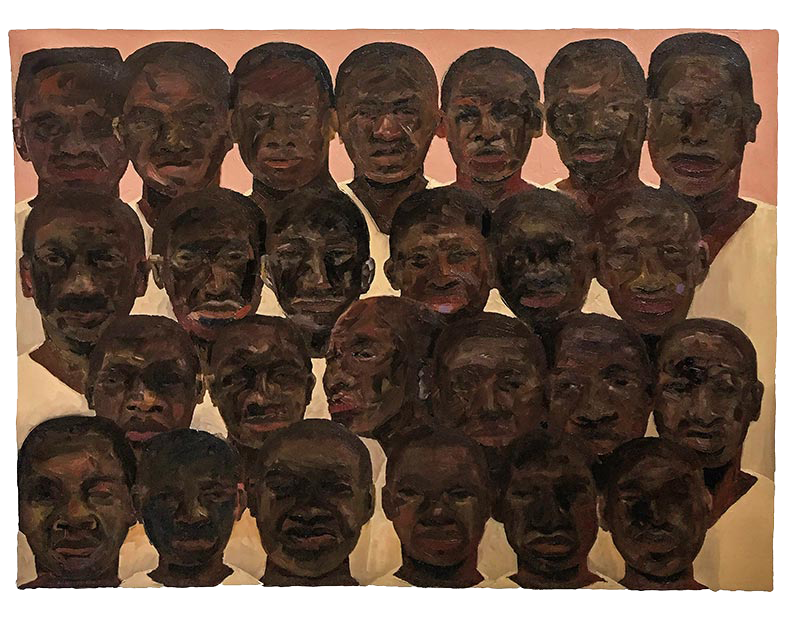

Pé normal/Pé chato, da série de pinturas de Wallace Pato

“Maroon”, em inglês, ou “marron”, em francês, descrevem africanos fugidos da escravidão que formaram comunidades na floresta. Este ensaio pensa a fuga a partir da palavra “fugue”, tanto “fuga” como “vazamento”, apresentando a evasão da escravidão como sabotagem do sistema escravista, liquidando-o e o fazendo vazar.

Desde o século XVI, às margens das colônias do Novo Mundo, surgem sociedades de escravos fugitivos: palenques e cumbes na América hispânica, Quilombos e Mocambos no Brasil, Maroons communities na Jamaica e na Flórida, Campus na Guiana e no Suriname. Para além de suas diferenças, essas comunidades florestadas compartilham uma mesma arte da fuga: o refugo na floresta constitui a matriz de suas culturas. Seja qual for o sujeito (escravos, refugiados, vagabundos, desertores, etc.), a fuga se compõe sempre em contraponto às máquinas de captura. Se ela encontra sua manifestação mais evidente na experiência histórica da maroonagem, não deixa de ser, ao mesmo tempo, uma forma de resistência universal, perceptível em outros lugares e tempos; inclusive o porvir…

A noção de “fuga” conduz essencialmente a duas coisas: à ideia de covardia, recusa da ação; e à ideia de uma reação, um instinto “animal” de sobrevivência em vistas de um perigo iminente ou uma violência sofrida. Em ambos os casos, a fuga aparece como um fenômeno passivo e secundário. Por meio de suas referências musicais, a noção de “fuga” dá mais conta da dimensão criadora das “linhas de fuga”: “A fuga (do latim fuga) [em francês fugue] é uma forma de composição musical cujo tema ou objeto, passando sucessivamente por todas as vozes e diversas tonalidades, parece fugir constantemente”, segundo o artigo de M. Dupré na Encyclopeedia Universalis.

Fugir (em francês fuguer) não é ser posto para correr, mas, ao contrário, é fazer vazar o real e operar as variações sem fim para frear toda captura. A fuga é fuga criativa. Com sua primeira aparição na língua francesa no século XIV para designar certos tipos de polifonia, o termo fuga enfatiza a voz perseguida e evoca, por analogia, a fuga da caça diante do caçador. Antes, porém, de assumir o nome fuga, esse tipo de composição era chamado na Idade Média de chace, sendo a ênfase posta então na voz que persegue. A passagem de um termo a outro exprime, portanto, uma mudança de perspectiva, mas também a reversibilidade dos papéis de presa e caçador.

Alvo de uma caçada ao homem, o negro maroon pode, por sua vez, tornar-se predador. É dessa maneira que, em Honduras, a dança wanaragua figura como uma das táticas das garifunas: jovens homens que se transvestem em mulheres como iscas para atrair os colonos e, em seguida, capturá-los. “Esconder-se, camuflar-se é uma função guerreira. […] O homem da guerra não é separável das Amazonas”, nos lembram Deleuze e Guattari, em Mil Platôs. Os negros rebeldes não escapam, mas fogem. Mestres do subterfúgio, eles se esquivam, evadem, desaparecem em uma nuvem de artifícios: pistas falsas, iscas, estratagemas, truques de todos os tipos. Fugitivos, os guerreiros maroons só persistem em ser ao desaparecer; fazem de seu desaparecimento uma arma de múltiplos cortes. Em seu perpétuo movimento de retiro e ataque, mulheres, crianças, velhos e espíritos acompanham-nos, participam dos combates; toda uma diáspora movente de onde jorrarão formas de vida inéditas. Essa é, em primeiro lugar, por mais frágil que seja, a vida comum dos homens e das mulheres, dos Kongo e dos Ashanti, dos vivos e dos mortos, que produz a comunidade. Por comunidade, devemos entender uma organização religiosa e política, técnicas agrícolas e de construção, uma arte da farmacopeia, em suma, uma cultura completa.

Assim, no espaço de uma fuga, nas dobras e dobraduras dos bosques úmidos e densos, surgem e se desdobram contraculturas maroons; culturas cuja organização e cujos valores se opõem diametralmente àqueles das sociedades escravagistas. Se a maroonagem, entretanto, traça a linha de fuga do espaço colonial, ela igualmente gera, no mesmo movimento criador, espacialidades inauditas: espaços de vida de vilas furtivas, espaços carnais dos corpos sacrificados, espaço-tempo místico das danças e rituais, espaços plásticos dos objetos produzidos (remos, cabaças, casas sobre palafitas, etc.).

“Avançávamos até a entrada de um belo campo de arroz maduro, que formava um retângulo, no fim do qual o vilarejo rebelde [Gado saby] aparecia em anfiteatro. […] A atividade desses negros, quando estão tranquilos na floresta, é das mais intensas; por meio de arapucas feitas artisticamente e das altas marés, eles apanham uma grande quantidade de caça e de peixes que defumam para conservar. Seus campos estão cobertos de arroz, de mandioca, de inhames, de bananais, etc. […] Eles poderiam alimentar porcos, galináceos, adestrar cães para a caça; mas temem que os gritos desses animais e principalmente o canto do galo, que pode ser ouvido na floresta de muito longe, entreguem o lugar de seu retiro”, escreveu o capitão Stedman, no Suriname, em Conto de uma campanha de cinco anos contra os Negros Rebeldes. A maioria dos nomes dos campos rebeldes comportava uma provocação irônica em relação às tropas coloniais que os caçavam. Em seu diário de expedição, Stedman enumera alguns: Gado saby: “Apenas Deus me conhece” e Mele my: “Ouse me perturbar”.

A maroonagem começa, sem dúvida, com as escapadas oníricas invocadas por Fanon em Os condenados da terra: “A primeira coisa que o indígena aprende é a permanecer em seu lugar, não ultrapassar os limites. É por isso que os sonhos do indígena são sonhos musculares, sonhos de ação, sonhos agressivos. Eu sonho que dou um salto, que nado, que corro, que subo. Sonho que explodo de dar gargalhadas, que atravesso o rio com uma braçada, que sou perseguido por um bando de veículos que nunca me alcançam. Durante a colonização, o colonizado não deixa de se libertar entre as nove horas da noite e as seis horas da manhã.”

E a maroonagem segue nos I have a dream entoados por Martin Luther King: “Volta para a terra, para de sonhar, é a ordem das coisas, o que você quer mudar?!…” Se sempre escutássemos os “realistas”, aqueles que fetichizam os fatos, os padres da “realidade objetiva”, os idólatras das cifras e das estatísticas, alguns dentre nós ainda estariam curvando as costas nos campos de cana ou correndo no crepúsculo com uma matilha de cães nos calcanhares. Fugir não é ser posto para correr; o sonho é matriz de resistências criadoras, pois abre no cinza do cotidiano o arco-íris do possível. Só tendo sentido na própria carne a limitação dos movimentos, o acorrentamento, o cativeiro, as privações e múltiplas humilhações é que se pode experimentar uma inextinguível sede de liberdade: o fôlego rouco do neg mawon!

Com patas aracnídeas, velocidade relampejante, olfato infalível, um molosso cibernético se lança à perseguição de Montag, o bombeiro rebelde do célebre romance premonitório Fahrenheit 451. O crime desse homem: ter cientemente guardado e lido livros que ele deveria ter destruído. “O Sabujo Mecânico nunca falha. […] Essa noite, nossa emissora terá o orgulho de acompanhar o Sabujo por meio de uma câmera montada em helicóptero quando ele começar a buscar seu alvo. […] O nariz do Sabujo Mecânico é tão sensível que é capaz de rememorar e identificar dez mil ingredientes olfativos de dez mil indivíduos diferentes sem necessidade de reajuste!”

No mundo imaginado por Ray Bradbury, a ordem das coisas se inverte: como as casas são à prova de fogo, os bombeiros se tornam pirômanos. Fahrenheit 451 é precisamente a temperatura na qual um livro se consome. A partir daí, os soldados do fogo são os novos inquisidores de um poder totalitário que baniu tudo aquilo que facilita a reflexão, a paixão, a sedição: os livros são tratados com o lança-chamas e seus leitores afastados para o tratamento psiquiátrico. No parque de diversões generalizado, no reality show permanente que se tornaram os Estados Unidos e seu império, as “paredes-monitores” das habitações transmitem continuamente, pelos programas de televisão, apatia e amnésia: zumbificação catódica. A fábula futurística de Bradbury contém o eco de velhas histórias de escravos fugitivos. A cavalgada de Montag se inscreve na fábula mais antiga do negro maroon. “Para perseguir os índios fugitivos e os negros marrões, foi inventada na ilha de Cuba uma magnífica máquina para rastelar e exterminar: o cão assassino. Sua fama se espalhou por todo o país e logo foram exportados em grande número para o sul dos Estados Unidos, onde ficaram conhecidos como cães cubanos!”, escreveu G. Cabrera Infante em Premières lueurs du jour sous les tropiques.

O escravo fugitivo e o molosso formam uma dupla indissociável, tanto no imaginário quanto na realidade da escravidão. Assim como o negro maroon, o herói de Fahrenheit 451 foge da máquina de captura mergulhando sob as árvores da floresta. Retorno de um animal doméstico à vida na mata, a linha de fuga da maroonagem é uma linha de resselvagização. O maroon partilha a prática de uma indocilidade criadora com o pirata das Caraíbas, com o bandido social, com o “vagabundo iluminado” (geração beat), com todos aqueles que se recusam à sujeição dos espíritos e corpos. Certamente não é uma coincidência que, em um dos livros fundadores da literatura estadunidense, As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, a fuga da criança e a do escravo se fundem em uma e mesma odisseia libertadora: à deriva numa jangada improvisada, nas águas do Mississippi, Jim, o escravo negro que se recusa a se deixar vender, e Huck, um jovem órfão que recusa os bons costumes da “sivilização”.

“Eu parti para o bosque porque desejava viver de maneira pensativa, afrontar apenas os fatos essenciais da vida, para ver se poderia aprender o que ela tinha a me ensinar e não descobrir, na hora de minha morte, que eu não vivi.”, escreve Henry D. Thoreau, em Walden. Com Thoreau, a busca pela vida selvagem assumirá a forma de um retiro filosófico na floresta: uma forma de maroonagem por meio do pensamento, na qual a questão é frustrar a captura dos preconceitos, do conformismo, das rotinas esclerosantes. Costumamos imaginar a fuga pelo ângulo da derrota, quando na verdade a questão é justamente “des-fazer” o elemento gregário em nós, este balido irrefreável que nos toma quando nos encontramos aglomerados uns aos outros — massa indiferenciada e maleável. Fugir para a mata é derrotar a pequena vida estreitada, despojar-se de tudo o que é supérfluo e cuja obtenção nos condena a trabalhar e a ocupar-nos sem fim. Em uma sociedade em que reina a tirania da maioria, Thoreau encontra sua voz tornando-se selvagem, praticando a linguagem das plantas e dos animais: uma voz que só pode ser dissidente por ser singular, que só pode declarar sua independência e fazer a secessão.

No futuro sombrio de Fahrenheit 451, milhares de leitores dissidentes fugiram das cidades seguindo estradas de ferro em desuso: “Os trilhos escapavam da cidade para enferrujar através do campo, nas matas e florestas agora desertas, que margeavam o rio. Era o caminho que conduzia para onde Montag estava indo”. Com a ajuda das sombras e da solidão das matas, eles formam comunidades literárias inéditas conectadas umas às outras por meio dos trilhos oxidados. Esses microcosmos utópicos de Bradbury podem nos dar uma ideia do que as comunidades maroon representavam no momento da escravidão. A resistência dos fugitivos de Fahrenheit 451 é inicialmente cultural: o que os une é uma visão do mundo, uma cultura compartilhada — nesse caso, a literatura mundial. “Nós também somos queimadores de livros. Lemos os livros e os queimamos, com medo de que sejam descobertos. […] Somos todos pedaços de história, de literatura e de direito internacional; Byron, Tom Paine, Maquiavel ou o Cristo, tudo está aqui”. Cada um dos maquisards memorizou capítulos e até livros completos: um encarna Dom Quixote, o outro, As viagens de Gulliver, e todos pretendem reinventar o mundo. “Vagabundos por fora, bibliotecas por dentro”, seu espaço de ação é, de partida, o espaço da utopia. Da mesma forma, os fugitivos africanos, a origem das comunidades maroon, detêm em sua memória parábolas inteiras de suas culturas natais (Ashanti, Yoruba, Kongo, etc.). De modo que, a cada nova comunidade de negros rebeldes, corresponderá uma antologia única. Trata-se apenas de uma imagem, é claro: as comunidades maroon não são modelos reduzidos da África, mas sociedades originais, arranjadas na urgência a partir de fragmentos de culturas africanas e empréstimos de culturas europeias e ameríndias.

Para além do uso da violência, foi por meio de práticas culturais como as comunhões místicas e festivas das macumbas, as entoações rítmicas dos cantos de trabalho (matriz do blues), os duelos verbais das vigílias de contos, as variações criadoras dos falares crioulos e negro speech que, no seio das plantações, os escravos conquistaram espaços de liberdade. A comunidade maroon não é mais do que o resultado último desses processos de subjetivação, dessas artes de si por meio das quais – pela improvisação e variação contínua dos ritmos, do fraseado vocal e corporal – o escravo se torna novamente, para ele mesmo e para os outros, sujeito de ações e criações. Por reativarem as memórias do corpo e da oralidade, por nutrirem uma nova espiritualidade, os “ritmos de resistência” que se manifestam na dança, na música, no “despertar” dos spirituals oferecerão o melhor antídoto à zumbificação escravista. O espírito das dissidências “negras” sempre se manifestou por meio das dissonâncias rítmicas.

No ponto de nascimento das sociedades de escravos fugitivos, há uma utopia criativa: no lugar de retornar à “terra dos Ancestrais” entregando-se à morte, os marrões escolherão recriar esse “além” aqui, nos interstícios do sistema escravista. É por isso que os vilarejos businenge (da Guiana e do Suriname) possuem sempre um altar dos ancestrais (Faaka tiki), que se ergue próximo à tenda mortuária (Dede osu) e à casa dos conselhos (Kuutu osu). E é em torno desses três edifícios que se organiza a vida, pois os mortos são as raízes do vivo. Ser escravo é ter sua linha de vida e memória anuladas. Ao introduzir novas linhagens, a partir de heróis fundadores como Boni (líder rebelde businenge que queria acabar de uma vez por todas com o sistema escravista), os fugitivos recompuseram um “nós”, uma comunidade.

Em seu brilhante ensaio dedicado ao Quilombo dos Palmares, Benjamin Péret percebeu muito bem a amplitude universal das dissidências maroon: “Temos ali negros vindos de todas as partes da África que quase não têm nada em comum: nem língua, nem as crenças religiosas, nem mesmo os costumes, nem a cultura. Esses homens — tão dissemelhantes — encontram-se, após a sua evasão, em um lugar particularmente isolado na floresta virgem. Eles têm no máximo uma aspiração comum: a liberdade”. As comunidades maroon não têm, portanto, nada a ver com quaisquer comunidades “étnicas”: elas servirão como refúgio não só para escravos fugitivos, mas também, em certas circunstâncias, para soldados desertores, camponeses expulsos de suas terras, ameríndios escapando das “missões”, fora da lei de todas as “cores”. Alguns grupos marrões, como os Congos do Panamá ou os Garifunas da América Central, irão até tecer alianças sólidas com bandos de piratas para assaltar comboios de ouro e portos espanhóis. Isso, em si, não tem nada de surpreendente, tendo em vista que a maroonagem produzia formas de banditismo (cowboys, cangaceiros, etc.) e que a pirataria em si era, em parte, alimentada por maroonagens “negras” e “brancas” (a dos “engajados” e a dos marinheiros).

Assim como os quilombos representavam, conforme Péret, “um chamado constante, um estimulante, um estandarte para os escravos negros”, “a aparição de uma bandeira negra no horizonte era uma promessa de libertação” também para marinheiros mantidos em condições miseráveis, segundo Michel Le Bris. Verdadeiras comunidades políticas nas quais a deliberação desempenhava um papel primordial, as contrassociedades piratas e maroon eram atravessadas por uma recusa visceral das relações de dominação. É claro que a realidade histórica dessas dissidências esteve, muitas vezes, bem distante de seu ideal: muitos piratas estavam envolvidos no tráfico de escravos e, em virtude de acordos com as autoridades coloniais, muitos marrões traziam escravos fugitivos para seus mestres.

Para Gregor H., o fugitivo da novela La traversée de l’Éurope par les forêts, de Alain Fleischer, a “floresta era uma zona livre, águas extraterritoriais onde era possível navegar ao largo, escapando das guarda-costas e das edificações das marinhas militares”: a rota de evasão por excelência, da migração, da clandestinidade, do cruzamento de fronteiras. Galhos de árvores, juncos, samambaias e ramos; entrelaçamento de raízes, trepadeiras, ramificações, folhas. A floresta é um espaço estriado em todos os lados, mas suas estrias são as da zebra, veste de camuflagem. Por muito tempo, as florestas europeias abrigaram proscritos, bandidos, fora da lei (como Robin Hood), bandos e minorias em ruptura pelo banimento. De modo que, no Ocidente, a luta contra as ilegalidades e as insurreições populares geralmente assumiram a forma de um desmatamento. O caso da colonização da Irlanda é particularmente revelador: no século XVII, os britânicos deram um golpe decisivo na rebelião irlandesa, conjugando a política de desmatamento (deflorestação, destruição de matagais, concessão de terras aos colonos) e a deportação em massa dos insurgentes e suas famílias para além-Atlântico, onde seriam tratados como “negros brancos”. À medida que a penetração europeia cresce, as florestas no Novo Mundo recuam e dão lugar a vastas áreas de exploração agrícola ligadas por uma rede de estradas às cidades, aos fortes e, acima de tudo, aos portos coloniais.

O que Michel Foucault diz da heterotopia se aplica perfeitamente às comunidades piratas e maroon. Se a heterotopia pirata está intimamente ligada ao navio, a heterotopia dos marrões constitui, por outro lado, uma verdadeira produção florestal. Do entrincheiramento dos fugitivos nas matas, emerge uma zona liberada (o “fora”): um “espaço outro” que, por sua vez, subverte a zona escravista (o “dentro”). Essa retirada original faz da comunidade maroon uma comunidade secessionista. Longe, porém, de inaugurar o nascimento oficial de um novo Estado, a secessão maroon consagra o “devir furtivo” de uma comunidade de rebeldes. As fronteiras do território maroon só podem ser mantidas no próprio apagamento por meio do permanente embaralhamento dos aparelhos de captura. Forma coletiva da fuga, a “secessão” constitui um processo metamórfico: a dobra florestal que a inaugura é “des-dobrada” por uma variação contínua aplicada tanto ao local de vida quanto ao modo como os fugitivos aparecem.

O espaço zebrado das florestas cobre com um sombreamento perpétuo as ações dos animais e dos homens. Seja para ali se refugiar ou se perder, esse é um lugar no qual se desaparece. Se, como nos ensina Deleuze, os nômades inventam a velocidade, os marrões e os povos invisíveis das florestas (amazônicos, papuas, pigmeus, etc.) inventam o furtivo. A maroonagem só é uma máquina de guerra na medida em que é uma máquina de desaparecimento. E a floresta é a cena privilegiada desse desaparecimento, exige presas e predadores que se mimetizem uns aos outros. “Inseto com o corpo alongado e frágil imitando a forma dos galhos sobre os quais permanece”, segundo o dicionário, o phasmida (bicho-pau) é o príncipe desse reino de metamorfoses. Fundindo-se às “naturezas” mais diversas, tornando vantajosos os mínimos acidentes, a comunidade maroon é uma comunidade “phasmatica” (phasma, do grego, “fantasma”).

Na maioria dos relatos coloniais de expedições militares, a constatação da furtividade dos marrões retorna constantemente: “como os negros são os mestres dessas florestas e conhecem-nas perfeitamente, […] eles nos causam grandes perdas sem que possamos revidar, pois estão escondidos pela floresta e protegidos pelos troncos, e nos escapam depois de nos ter intimidado”, escreveu G. Police, em Quilombos dos Palmares. A fuga sempre inaugura um ciclo de metamorfoses: é ao modificar sua forma, sua aparência, tornando-se ele mesmo um simulacro, produzindo iscas, que o negro fugitivo consegue escapar de seus adversários, e até mesmo vencê-los. Escapar dos inimigos é produzir a própria desaparição: emboscar-se, borrar as pistas, fazer-se de morto, desaparecer para prontamente ressurgir. As mil e uma variações maroon formam a trama de uma verdadeira arte da fuga, que encontrou na escultura dos businenge a sua mais bela expressão plástica.

É no Suriname e nas margens guianenses do Maroni que surgem as culturas maroon mais complexas, dos N’djuka, Saramaka, Aluku, Matawaï, Kwinti e Paramaka. As primeiras manifestações de uma escultura especificamente maroon datam do início do século XIX: pentes, remos, bancos, objetos cotidianos. O tembe, arte dos povos marrões da Guiana Francesa e do Suriname, oferece um dos mais belos “espaços de fuga”: ainda hoje, a maroonagem continua nos padrões da madeira esculpida. O termo tembe surge da alteração da palavra inglesa timber, que designa a madeira de construção. A arte maroon não tem nada de “primitiva”, ela está inscrita desde o início na modernidade ocidental, da qual recupera, sem estado de espírito, em função dos próprios interesses, as mais recentes aquisições técnicas: incorporação de motores em canoas, uso da motosserra nas esculturas, reciclagem de têxteis modernos na arte do patchwork, etc. Surgidas no século XX, as pinturas tembe trazem as marcas dessa origem primeira: a escultura em madeira.

O tembe é a reinvenção, no oco da madeira, do corpo, da família e da comunidade de “negros” desmantelada pela escravidão. Aqui, a referência ao corpo não deve ser tomada em um sentido simbólico ou metafórico. Os tembe não representam corpos, mas funcionam como corpos: corpos fugitivos. Seu recurso à “madeira”, na ordem estética e técnica, remete diretamente ao “recurso às florestas” próprio dos maroon em geral, na ordem de ação. A fuga, como princípio “rítmico” de criptografia e de variação, se inscreve diretamente na estrutura do tembe. Cada obra se constrói a partir de um sistema de fitas: figuras complexas, entrelaçadas, inscritas na madeira como tantas linhas de fuga e pistas falsas. As fitas giram, mergulham, reaparecem, por cima e por baixo umas das outras, oferecendo uma experiência de vertigem. Esses percursos são tomados como se toma uma trilha na floresta.

“Quando o sol retorna / E as primeiras chamadas de codornas / Siga a Cabaça de beber. / Pois o velho está aguardando para levá-lo à liberdade / Se você seguir a Cabaça de beber. / A margem do rio faz uma estrada muito boa. / As árvores mortas te mostrarão o caminho. / Pé esquerdo, passadas, viajando / Siga a Cabaça de beber.” Follow the Drinking Gourd é uma das mais célebres canções da fuga: ela explicava a rota que deviam seguir os escravos fugitivos do Alabama e do Mississippi para chegar ao Illinois ou outros Estados abolicionistas. A “cabaça” designava a estrela da Grande Ursa, um ponto de referência essencial para dirigir-se ao norte.

No sul dos Estados Unidos, durante o funesto período da escravidão, a música adquiriu junto aos “negros” uma dimensão profundamente emancipadora: no tempo de um serviço religioso, pontuado pelos entoamentos do sermão, pelos batimentos das mãos e dos pés, pelos transes, escravos escapavam de sua miserável condição — coletivamente, se elevavam em direção a Deus. E essa ascensão ganhava forma e se expandia por meio do canto: o negro spiritual, o gospel, o “Go down Moses” dos filhos negros de Israel. Essa “comunhão” do canto que fazia vibrar as igrejas negras, desempenhou um papel essencial na gênese do que, um dia, depois de muitos combates, se tornaria a comunidade “African-American”. Verdadeira escapada espiritual, a canção dos escravos negros tornava-se, em certas ocasiões, ferramenta de evasões bem reais. De fato, nas fábricas e nos engenhos de açúcar, nos campos de cana e algodão, à revelia dos fazendeiros e comandantes, as rotas de fuga circulavam de um escravo para outro sob a forma de músicas codificadas: os itinerários cantados. Os songlines eram o prelúdio de uma linha de fuga cujas sutis ramificações recobriam um vasto território, desde o delta tropical do Mississippi às frias margens do Lago Ontário, na fronteira canadense. Essa rota de fuga era chamada carinhosamente por abolicionistas, escravos e libertos de Underground Railroad, a “estrada de ferro subterrânea”.

Evidentemente, não se tratava de uma verdadeira ferrovia, mas de uma rede de fuga: uma organização secreta de contrabandistas e casas de confiança destinadas a atenuar a corrida dos escravos em fuga para o norte. De 1830 a 1860, mais de 30 mil “negros” pegaram o “trem da liberdade” para se juntar ao norte do país e ao Canadá. Essa gigantesca maroonagem havia começado em meados de 1780, mas tomou o nome e a forma singular de Underground Railroad apenas em 1830, momento em que o desenvolvimento dos trilhos se acelerava. No final da Guerra da Secessão, em 1865, no espaço de 80 anos, mais de 100 mil “negros” teriam fugido das plantações do sul, transitando por diferentes redes de fuga. “Eu os guiava para a estrela polar, violando os códigos da Virginia e do Kentucky. Eu os fazia cruzar as florestas principalmente à noite… As meninas estavam vestidas de damas, os homens e os meninos estavam disfarçados de serviçais; os homens vestiam roupas femininas e as mulheres, roupas masculinas… Viajávamos a pé ou a cavalo, em cabriolés, carros, carroças, escondidos sob cargas de feno, palha, velhos móveis, caixas e sacos… atravessando rios a nado ou com água até o queixo, ou em embarcações ou canoas; sobre jangadas e muitas vezes sobre um tronco de árvore”, testemunhou o reverendo Calvin Fairbank, em 1847.

Implicados em um empreendimento concreto para sabotar o sistema escravista – causar a fuga massiva e contínua de escravos –, os abolicionistas “negros” e “brancos” desviavam conscientemente o modelo tecnológico da rede ferroviária para seus interesses. Com a minuciosa modelização dos horários e das rotas, seu novelo de itinerários secundários e vias de emergência, seus jogos de correspondência e sinalização, a rede de ferrovias (prefigurando a internet) incorporou, de fato, a rede ideal de evasão. A complexidade e a extensão de sua malha fizeram da Underground Railroad uma organização totalmente descentralizada, o que a tornou tanto mais eficiente quanto menos destrutível.

A Underground Railroad é um trem fantasma, um simulacro ferroviário, um sublime subterfúgio: todos os elementos dessa gigantesca rede de evasão eram descritos em termos ferroviários; as famílias que acolhiam os fugitivos eram “estações”, os guias eram os “motoristas” ou “chefes de estação” responsáveis pelo transporte das “mercadorias” (os fugitivos). A mais célebre “motorista” foi Harriet Tubman (ela mesma fugitiva), que fez quase vinte viagens entre o sul dos Estados Unidos e o Canadá. Mais de 300 escravos deveram a ela a sua liberdade. O spiritual Go Down Moses foi, aliás, composto para anunciar sua chegada nas plantações e oficinas.

No entorno dos trilhos do “trem da liberdade”, uma comunidade se agregava pouco a pouco: uma frente móvel e furtiva de resistência que se propagava por meio de “correspondências”. À diferença das comunidades maroon tradicionais, porém, a “Comunidade dos Refugiados da Ferrovia Clandestina” foi instituída e tornou-se consciente de si mesma por meio de um espaço de escrita; uma circulação centrífuga de cartas, panfletos, mapas “ferroviários”, canções e, acima de tudo, jornais. Pela primeira vez na história estadunidense, por meio de uma tomada da fala e da escrita, os escravos fugitivos irromperam na cena política. Com apoio dos abolicionistas, eles lutaram pela emancipação geral dos brothers mantidos em escravidão no sul dos Estados Unidos. A sociedade canadense e, em menor grau, a sociedade dos estados nortistas lhes ofereceram a possibilidade de recorrer às leis, à imprensa e à ação política para fazer valer os seus direitos. Isso é o que a escritora e jornalista afro-estadunidense Mary Ann Shadd (1823-1893) se apressou em fazer: em 1852, publicou A Plea for Emigration para incentivar os negros estadunidenses a emigrar para o Canadá. Do mesmo período em que foi nomeada porta-voz dos refugiados, editava e dirigia um jornal (foi uma das primeiras mulheres editoras): o Provincial Freeman. Não era o único jornal dessa inédita comunidade; havia também o North Star, o Voice of the Fugitive, o Voice of the Bondsman, etc.

Ao recuar para o Canadá, os escravos fugitivos deixaram de ser negros maroons, pois, ao se proclamarem “refugiados”, haviam escolhido viver à luz no seio de uma sociedade “branca” e se posicionar sob a proteção das leis civis de um Estado moderno. Por ter suscitado um verdadeiro movimento de migração, a Underground Railroad introduziu no contexto das jovens nações estadunidenses a espinhosa questão do estatuto das minorias e do direito ao asilo. No momento em que, na Europa e particularmente na França, tornou-se praticamente impossível obter um estatuto de refugiado, essas questões permanecem atuais. Diante da estigmatização, da criminalização, do aumento da repressão aos “migrantes” e agora que os controles e alvejamentos (administrativos, de marketing, policiais, etc.) estão constantemente proliferando, talvez tenhamos que reinventar a maroonagem, reinventar Underground Railroads que façam vazar uma sociedade obcecada pela vedação, imunidade e segurança. A velha figura do escravo fugitivo e a mais recente figura do refugiado se combinam estreitamente; uma iluminando a outra e vice-versa.

Dénètem Touam Bona

Curador, filósofo e escritor, colaborador do Instituto Tout-Monde e do jornal Africultures, é autor de “Cosmopoética do Refúgio” (Cultura e Barbárie, 2020), “Fugitif, où cours-tu ?” (Presses Universitaires de France, 2016), “Sagesse des lianes. Cosmopoétique du refuge I.” (Post-Editions, 2021), “Fugitive, where are you running ?” (Polity, 2022, edição expandida com textos inéditos e com iconografia de artistas afrodiaspóricos).

Wallace Pato

Artista plástico autodidata nascido e criado em Ramos, no Rio de Janeiro, onde mantém seu ateliê. Pintor e grafiteiro, seu trabalho foi exposto em “Caminhei sobre a mãe, senti o abraço”, no Sesc Paraty, em 2020.

Como citar

TOUAM BONA, Dénètem. Arte da fuga. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, n. 15, p. 18-27, dez. 2021.

Este número da revista teve como editores Felipe Carnevalli, Fernanda Regaldo, Paula Lobato, Renata Marquez e Wellington Cançado.