ABOLIÇÃO

PENAL

Texto de Acácio Augusto

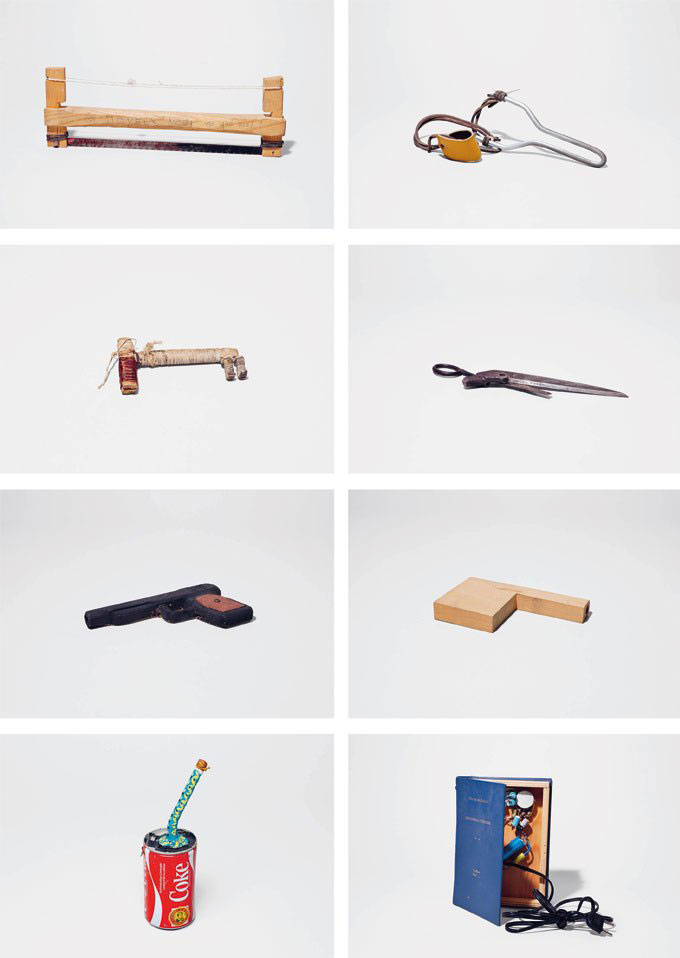

Confiscados, fotografias de Mélanie Veuillet

Contra o punitivismo prisional e a cultura policial uma canção simples e direta, ao estilo punk de três acordes: abolir a prisão para jovens, parar de encarcerar, estancar a linguagem punitiva.

O Brasil tem a quarta maior população carcerária do planeta. São mais de 600 mil pessoas encarceradas; para ser exato, 622.202 pessoas estão presas, segundo dados do último Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN, de 2016, produzido pelo Ministério da Justiça. E a tendência é de crescimento. Segundo o mesmo relatório, passou-se de 90 mil presos, em 1990, para 600 mil, em 2014 – um crescimento de quase 600%. O perfil é mais do que conhecido: jovens, cada vez mais jovens (e ainda há quem reivindique redução da maioridade penal), do sexo masculino e negros. Não coincidentemente, é o mesmo perfil dos executados que engorda as também exorbitantes taxas de mortes violentas, lotando as gavetas dos IMLs. Penso que cada um que grita por penas mais duras, polícias mais ostensivas e/ou ampliação do acesso às armas deveria fazer uma visita a um Instituto Médico Legal para ver, sentir o odor de carne humana gelada em vias de putrefação. A mediação da tela do monitor ou do celular não basta. Quem sabe assim se compreenda que o Brasil tem um Estado extremamente violento, que frequenta os top five de diversos índices planetários de violência institucional.

Ao contrário do que se supõe ao assistir aos programas sensacionalistas das tardes na TV aberta, a grande maioria dos casos de pessoas sequestradas pelo Estado corresponde aos chamados crimes contra o patrimônio e, sobretudo, àqueles relacionados à comercialização de substâncias tornadas ilícitas pela legislação vigente. Os chamados latrocínios, homicídios e violências sexuais despertam interesse precisamente por serem excepcionais e pela obsessão de repórteres e âncoras televisivos, como o personagem Wayne Gale, repórter do programa de TV American Maniacs no filme Natural Born Killers, de 1994. No Brasil há uma leva sem fim de “maníacos” reais que sempre aparecem aos gritos nas telas de TV. Somem-se a isso os inúmeros canais de plataformas de streaming dedicados à apologia de forças policiais especiais como a ROTA paulista ou o BOPE carioca.

Seria, portanto, no mínimo leviano dizer que as pessoas são indiferentes à questão prisional. Pelo contrário, chega a ser curioso o fascínio nutrido pela temática crime-prisão, não apenas em filmes e canções, mas pela inumerável produção de séries, programas de TV especiais, reportagens investigativas, documentários, livros de ex-detentos, “ex-chefes do tráfico”, ex-policiais ou de histórias dos ditos assassinos em série. Como esquecer as salas de cinema lotadas para ver Tropa de elite, de José Padilha, e os suspiros e aplausos diante de cenas de tortura intoleráveis até mesmo para as sensibilidades mais embrutecidas? O crime e a prisão em nossas sociedades, desde a emergência da prisão em meados do século XIX, tornaram-se esse obscuro objeto do desejo, cuja existência turbinada pela “cultura policial” vigente aprisiona bem mais do que os 600 mil encarcerados.

Não bastasse o superencarceramento com tendência de crescimento, animado por uma mídia adepta do que alguns pesquisadores chamam de “populismo punitivo”, há uma quantidade enorme (quase a metade de todo o sistema) de presos sem condenação, com “cadeia vencida” ou ilegalmente em prisão provisória, sem julgamento. Como se diz na gíria paulistana, popularizada na música do extinto grupo de rap 509-E, “o barato é loco, o processo é lento e o advogado é do Estado”, ou seja, não há saída. Ao menos não dentro da lógica do sistema penal.

No primeiro dia do ano de 2017, o Complexo Penitenciário Anísio Jobim – Compaj, em Manaus, “virou” e iniciou-se um confronto entre as chamadas facções. De um lado, a empresa paulistana PCC (Primeiro Comando da Capital), consolidada no mercado nacional e com projeção internacional. De outro, a emergente Família do Norte, de expressão regional e com métodos antiquados de gestão dos ilegalismos. Não se tratava de uma rebelião, como nomeou a mídia, mas de um confronto violento em torno da disputa pelo mercado, no melhor estilo capitalista old school. Algo que não interessa a essas empresas é provocar uma rebelião que leve à abolição das prisões, que são praticamente seu setor de RH.

Rapidamente o confronto se alastrou. Outras unidades prisionais também “viraram”, como a Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia da Floresta, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. A forma de defesa do monopólio – nacional ou regional – pretendido por essas empresas é o emprego sistemático da violência e a espetacularização do terror. Em meio a essa disputa violenta, os cogestores desse negócio prisional, que são as forças oficiais e oficiosas do governo de Estado, e em geral se apresentam na forma de forças policiais e administração penitenciária, aproveitaram a excepcionalidade exacerbada do ocorrido para promover a limpeza sazonal de corpos e a revogação ou renovação dos acordos anteriormente instituídos. Afinal, quase sempre é esse o seu papel durante as chamadas rebeliões. E se a reforma, como alertou Michel Foucault, é a lógica da administração das prisões desde o seu nascimento, garantindo sua continuidade ao oferecer mais prisão como solução ao fracasso do próprio sistema penal, no Brasil, ao menos desde o Massacre do Carandiru, em 1992, a crise prisional é o evento sazonal que garante a regulação e a redistribuição, de tempos em tempos, do sistema carcerário. Crise e reforma são a política de governo da prisão no Brasil hoje.

O saldo dessa carnificina de ano novo-velho foram dezenas de corpos executados de forma sistemática. Segundo o site de notícias G1, em 2016 foram 379 execuções em presídios em todo o Brasil, tendo o Estado do Ceará liderado essa contabilidade com 50 corpos empilhados naquele ano. Em janeiro de 2017, ao final da chamada rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, contaram-se 56 execuções apenas no Estado de Manaus, onde, no ano anterior, haviam sido contadas dez.

O debate público sobre as prisões e as penas segue inflamado com opiniões, dados e prognósticos. A cada evento novo, como o corrido no Norte do país, ou fato trágico, vem à tona a comoção pública e desenrola-se uma variabilidade de opiniões e renovação de velhas teorias que, pela pluralidade de posições e enfoques, colabora para deixar o problema mais nebuloso.

O mais emblemático desses “debates” são os clamores reacionários pela redução da maioridade penal. Essa proposta absurda aparece quase de forma simultânea à promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA foi instituído em 1990 pela lei 8.069, e três anos depois já havia a PEC 171/1993, propondo a redução da maioridade penal. A cada fato trágico e excepcional, essa discussão é retomada. Setores conservadores inflam suas propostas de ampliação dos cárceres para crianças e jovens, enquanto setores progressistas buscam barrar o avanço dos conservadores defendendo “as conquistas do ECA”.

O horror das cabeças cortadas e das dezenas de corpos executados que abriu o ano de 2017 trouxe novamente essas posições contrárias, mas complementares no que diz respeito à continuidade das prisões. Novamente, o debate é eivado de táticas para empurrar o problema com as enormes panças dos burocratas. Há os carniceiros de sempre que dirão apenas que o massacre foi pouco (teve até ministro afirmando que morreram poucos em Manaus). No entanto, a moral pública mais ou menos orientada pelos direitos humanos faz com que logo apareça o par conservadores-progressistas em suas variadas modulações.

Após lavar e contar os corpos, um lado da disputa fala em construção de mais prisões, endurecimento de penas, sistemas de segurança máxima, etc. O outro lado, dos progressistas, fala em melhorias de condições dos presídios, redução de atos criminalizáveis (mais especificamente relacionados às drogas), cumprimento da LEP 7.210/1984, penas alternativas, políticas de desencarceramento, etc. Em meio a essa polifonia um tanto estridente, um acorde monótono segue soando sustentado por um numeroso coro: a continuidade das prisões e das penas.

A prisão não se reduz a um prédio, ela é uma política, e, como tal, um princípio moral. Como as inúmeras pesquisas realizadas por abolicionistas penais, em diversas áreas de conhecimento, mostram, há quase meio século que o sistema penal é um circuito que se retroalimenta. Desde o início do século XXI, o debate das posições opostas e complementares concentra-se nas já citadas ações criminosas de facções e comandos. E, em vez de vê-las pelo que são – produtos diretos da gestão prisional –, as apresentam como efeito colateral da “má gestão” dos cárceres e de falhas nas políticas de Segurança Pública e Assistência Social, abrindo caminho para que o coro dos reformadores soe alhures…

A resposta a essa sinfonia de virtuoses especialistas em prisões pode ser dada com uma canção simples e direta, ao estilo punk de três acordes: abolir a prisão para jovens, parar de encarcerar, estancar a linguagem punitiva.

No quinto dia do ano de 2017, o então Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, anunciou a liberação de aproximadamente 3,4 bilhões de reais “para o aperfeiçoamento do sistema carcerário”. Isso envolvia mobilizar 1,2 bilhões do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), que seriam complementados por outras verbas federais não rubricadas, o que mostra a centralidade da questão da segurança e do sistema prisional. Ainda que o Brasil viva sob um regime de austeridade e corte de gastos estatais, quando se trata de prisão, o governo dá bilhão.

Essa verba é rubricada, em geral, para a construção de novos presídios e para a tecnologia computoinformacional de controle, como os 80 milhões para compra de scanners e outros 150 milhões para bloqueadores de celulares. Alimenta-se ainda mais a chamada indústria do controle do crime, que inclui as pesquisas de humanitaristas reformadores, adequando as mudanças à Constituição Federal e aos protocolos de direitos humanos.

O abolicionismo penal propõe a ultrapassagem dessa lógica, não por um valor humanitário, mas pela simples constatação de que, após mais de dois séculos de sua invenção, a prisão não apenas não funciona como produz mais situações problemáticas do que os chamados crimes.

Quando se fala em abolição do sistema penal, é comum ter que lidar com reações tresloucadas, como a pergunta “e o que você faria se estuprassem sua mãe?” – uma conduta marcada pela reatividade que visa somente a desqualificar a conversação. É comum também deparar com reações mais moderadas, como aquelas que dizem reconhecer a pertinência do debate, mas veem aí algo utópico, irrealizável. Quando muito, admite-se a possibilidade de uma sociedade sem penas projetada para o futuro, seguindo uma visão teleológica de transformação. Trata-se de uma forma doce de também desqualificar, não interceptando, mas entravando o avanço de estilos não punitivos para o encaminhamento de uma situação-problema.

A pergunta que se interpõe a essas interjeições opostas, mas completares, é: como as pessoas se mostram nervosamente indignadas diante de atos trágicos, em geral excepcionais, como um homicídio ou um chamado latrocínio, colocando-se de forma refratária diante de qualquer possibilidade não punitiva de resposta a atos como estes, mas são, ao mesmo tempo, extremamente resilientes com a violência regular, sistemática e institucionalizada do sistema de justiça criminal?

Falar de abolicionismo penal e propor soluções não punitivas para situações-problema nunca é uma tarefa fácil, tampouco tranquila. Como, de fato, nunca é tranquilo lidar realmente com uma situação problemática. É sempre mais fácil livrar-se dela, reduzindo a complexidade de um evento trágico à responsabilização de um indivíduo – com gradações de tolerância humanística sempre concedida por uma autoridade superior – e atribuindo uma pena segundo o cálculo geral da economia punitiva que a rege; uma forma de se livrar sem ter que enfrentar as questões que esses atos trazem à tona.

É possível compreender essa forma dominante de resposta punitiva a partir de três elementos comuns da sociabilidade moderna e contemporânea. Em primeiro lugar, as soluções punitivas estão longe de se reduzirem ao sistema de justiça criminal. Há uma educação pelo castigo que forma as subjetividades. Experimentamos a punição em diversos contextos sociais: na família, na escola, nas práticas esportivas, nas relações amorosas, nas empresas, nas universidades, nos movimentos sociais, nos partidos políticos, etc., de maneira que, mesmo um sujeito que nunca experimentou a infelicidade de ser capturado pelo sistema de justiça criminal experimenta a punição tanto em sua forma passiva, de ser punido, quanto em sua forma ativa, de ser aquele que pune. Assim, torna-se “natural” pensar na punição como via de solução para uma situação-problema, como também se crê numa ontologia dos atos classificados, segundo as convenções e forças sociais de uma época, como crimes.

O que regula essa prática tão comum, como segundo fator de naturalização da punição, é a tolerância, uma relação estabelecida de forma assimétrica. Sempre que se julga uma prática punitiva como excessiva, aplicada sobre quem se encontra abaixo, exige-se ou clama-se por tolerância – desde os tempos de Voltaire e John Locke. Tolera-se de uma posição superior de força ou poder, ou seja, de uma posição que pode cessar a qualquer momento. Também se diz tolerar uma situação ou condição irreversível, contingente e, portanto, alheia à liberdade, como se tolera a miséria ou dor física. Mas a tolerância nunca reconhece a proporcionalidade das posições em que se encontram os envolvidos, por isso ela reafirma assimetrias.

Por fim, mas não menos importante, um fator decisivo que obstrui as proposições pela abolição da punição é o contemporâneo status de valor inquestionável que se dá à segurança. No campo do que se chama de políticas públicas, para citar um exemplo, esse desejo atravessa desde a seguridade social até a segurança pública. De maneira que, seja acompanhada de adjetivos ou não, a segurança está à frente de tudo que se pleiteia para si e para os outros na sociedade contemporânea. Basta abrir qualquer documento da ONU para encontrar um catálogo variado de seguranças: segurança humana, segurança ambiental, segurança alimentar, segurança societal, segurança financeira, etc. Além disso, qualquer um pode constatar que, sob o argumento “por questões de segurança”, quase tudo é permitido: suspensão de direitos civis, isolamento de áreas, confisco de bens, sequestro de pessoas, invasão de domicílios e/ou espaços públicos, violência extrema contra manifestantes, reintegração de posses e mais um monte de etceteras.

A resultante desses três fatores é a constituição de uma cidadania policial, uma polícia da vida e uma vida policiada. Quando a punição se torna a forma de resolução de situações-problema, tendo a segurança como valor régio e a tolerância como forma de regulação do poder de punir, não surpreende que o tribunal se torne o principal destino das questões individuais e coletivas. Assim, movimentos sociais clamam por criminalização de condutas ao mesmo tempo que juízes se tornam heróis nacionais. O mundo fica reduzido a um imenso tribunal para o qual cada cidadão trabalha freneticamente como um zeloso policial, ou o inverso, o mundo é transformado em uma zona de policiamento ostensivo e os tribunais estão submetidos às suas demandas de julgamento.

Apesar das obstruções expostas até aqui e do intolerável conservadorismo que se esparge por todo o planeta, nunca foi tão urgente afirmar a pertinência da abolição das penas, começando, no caso do Brasil, pela abolição da prisão para jovens – que subsiste sob o eufemismo de “sistema socioeducativo”.

O combate abolicionista penal incide sobre o que Edson Passetti e pesquisadores colaboradores caracterizaram como “sociabilidade autoritária” no livro Violentados: crianças, adolescentes e justiça, de 1995 – publicação que instaurou as proposições abolicionistas penais no Brasil. A luta travada pelos abolicionistas penais vai muito além do sistema de justiça criminal. Nesse sentido, o entendimento é de que é urgente a abolição da prisão no Brasil como forma de conter a violência, especialmente aquela praticada por seu principal agente: o Estado.

Como demonstra o criminólogo norueguês Nils Christie, em um estudo do final dos anos 1990 sobre as prisões e a segurança estadunidenses – A indústria do controle do crime: a caminho dos GULAGs ao estilo ocidental –, o sistema penal é uma atividade econômica de risco zero, na medida em que atende a uma demanda cativa. Se alguém abre um negócio qualquer, um bar, por exemplo, esta pessoa precisa pensar em formas de atrair clientes, ou seja, pessoas que se dirijam até o estabelecimento de forma voluntária. A prisão não precisa disso: ela conta com uma equipe e um enorme aparato, de policiais a juízes, que capturam a clientela de forma compulsória. Não bastasse isso, o gerente desse negócio – o governo de Estado – tem o monopólio do acesso à demanda. E não para por aí. Existe uma gama infinita de negócios ao redor da indústria do controle do crime: companhias de seguro, empresas de segurança privada e monitoramento eletrônico, lojas de aparatos para proteção pessoal… a lista seria infinita. Assim, sob o crivo de uma análise socioeconômica, o que Christie defende e demonstra com clareza é que a indústria do controle do crime se tornou uma atividade econômica tão decisiva para democracias liberais contemporâneas quanto foram os campos de trabalho forçado na antiga União Soviética, os GULAGs.

No entanto, mais importante que sua centralidade econômica, como demonstrara Foucault em Vigiar e Punir, o que chamamos de sistema de justiça não se reduz a um aparato repressivo controlado por uma classe dominante, mas é, sobretudo, um campo no qual se expressa a positividade do poder em sua capilaridade, do mais reles ao mais alto funcionário, e contando com a adesão dos próprios apenados.

Embora a abolição da prisão seja o principal alvo de combate dos diversos estilos de abolicionismo penal, ele vai além desse objetivo. Em primeiro lugar, reconhece que elementos de uma sociedade sem penas já existem, pois diversas situações da vida que poderiam ser criminalizadas são resolvidas sem ingerência do sistema penal. Não se trata de propor que, do dia para a noite, se abram as prisões. Os abolicionistas são cientes do que essa instituição austera produz. A prisão é uma máquina de triturar corpos e subjetividades. A afirmação tática urgente, sem reformismos ou soluções mágicas, é: interrompamos o circuito dessa produção cessando os encarceramentos! A começar pela prisão de jovens.

Longe de ser um lugar de utópica ressocialização, a prisão é lócus da produção do que se chama de crime e espaço privilegiado do regime dos ilegalismos. Isso significa que as pessoas que se dizem horrorizadas com ações de “grupos criminosos organizados”, denominados de comandos ou facções, deveriam querer a abolição das prisões, pois estes grupos são o produto mais genuíno do sistema prisional. Basta ver o que ela produziu e produz no Brasil.

Os reformadores humanitaristas seguirão criticando, mas garantindo a continuidade do sistema penal. Afinal, eles vivem de sua existência. Os conservadores e reacionários continuarão travestindo sua covardia e vontade de extermínio em defesa dos bons costumes e da boa sociedade. Diante das tecnologias de monitoramento, que vão além da prisão-prédio e que espargem a cidadania policial e suas súplicas por penalizações, denúncias anônimas, criminalização de condutas e delações (premiadas ou não), só a abolição é capaz de criar algo realmente fora do comum, práticas de liberdade e produção da vida outra.

Acácio Augusto

Doutor em Ciências Sociais pela PUC-SP, professor adjunto no curso de Relações Internacionais da UNIFESP. Pesquisador do Núcleo de Sociabilidade Libertária e autor de Política e polícia: cuidados, controles e penalizações de jovens.

Mélanie Veuillet

Artista visual nascida na Suíça, publicou o fotolivro Tools of Disobedience pela Edition Patrick Frey em 2017. Dirige o espaço independente Marbriers 4, em Genebra.

Como citar

AUGUSTO, Acácio. Abolição penal. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, n. 11, p. 64-73, nov. 2017.