ARTE

PÚBLICA

Texto de Renata Marquez

Edifício Recife, série de Bárbara Wagner e Benjamin de Burca

Usuários da cidade cotidiana, moradores das ruas, especuladores, empresários, governos, artistas e pixadores negociam os sentidos possíveis da arte pública – cujos fragmentos históricos são recompostos neste ensaio a partir da reflexão proposta pela série Edifício Recife, de Bárbara Wagner e Benjamin de Burca.

Do ponto de vista da propriedade, o termo “arte pública” é curioso. Empregado para designar práticas em voga na metade do século XX, quando artistas se viram desafiados a abrir mão do conforto dos museus e galerias e ampliar seu campo de ação e risco no espaço da cidade, o estatuto de uma arte pública pouco discutia a propriedade.

Ao investir na arte para quem, ampliando seu público, em vez de enfrentar as infinitas contradições da arte de quem e questionar colecionadores, mecenas, comerciantes, empresários, instituições, o artista sai da galeria rumo à cidade e depara com a inimizade estrutural da arte diante da experiência cotidiana.

As galerias, em grande parte mantenedoras do espírito antissocial da arte, caixas-fortes da percepção e da venda, foram iconizadas por meio do cubo branco, tradicional imagem que ilustra a neutralidade, a segurança e o privilégio do lugar da arte na sociedade – emoldurado, autônomo, segregador e elitista.

Nas recidivas fugas do confortável modo de vida do cubo branco, o artista erradio, entretanto, lidava com dinâmicas urbanas fora de controle e pessoas comuns que, enquanto caminhavam distraídas pelas ruas, tornar-se-iam alvos de sua obra ou “intervenção”. As obras, em maior ou menor grau, deveriam ser capazes de interceptá-las, mas, se isto não acontecesse, tudo bem! A arte “tem licença para fracassar”, como bem disse uma vez o crítico catalão Martí Peran.

A ideia de uma arte pública estava longe de ser uma combinação simples. Com a falência do monumento público, celebratório e consensual, a cidade surgia como arena de forças, interesses e desejos difíceis de se materializar num dado objeto. E se a promessa inicial para a arte pública era ser “vista por pessoas que não entrariam nem mortas em um museu”, como disse a curadora Lucy Lippard, afinal, quem eram esses desconhecidos transeuntes?

Usuários da cidade cotidiana, moradores das ruas, especuladores, empresários, governos, artistas e pixadores apareciam para negociar os sentidos possíveis da coisa pública. Autoria, patrimônio e uso coletivo eram instâncias que faziam a arte para quem confundir-se e confrontar-se com a arte de quem.

É bastante conhecida a história que ocorreu em Manhattan na virada da década de 1970 para a de 1980 e que se tornou emblemática para a história da escultura pública. A epopeia começa quando o artista Richard Serra é convidado, pelo Programa Art-in-Architecture, para conceber uma escultura pública para a Foley Federal Plaza. A escultura recebeu o título de Tilted Arc ou Arco inclinado. Depois de instalada no local destinado, uma surpreendente petição com 1.300 assinaturas de usuários locais insatisfeitos com a intervenção clamava por sua remoção.

Uma ação judicial acompanhada por um acalorado debate envolvendo advogados, críticos de arte, artistas e cidadãos resultou no fim provisório da epopeia: a escultura de aço Corten, medindo cerca de 36 metros de comprimento por 3,5 metros de altura, foi removida em 1989.

A proposta de relocação da peça era impensável para Serra, pois a escultura era baseada em sua relação com o entorno específico. Assim, o arco inclinado foi partido em três pedaços, empilhado e armazenado em segurança em um estacionamento do governo na vizinhança do Brooklyn para, anos depois, ser transferido para um depósito em Maryland.

Um ano após a remoção da obra, a controvérsia da Foley Federal Plaza contribuiu para a promulgação, nos Estados Unidos, da Lei Federal de Direitos de Artistas Visuais (VARA ou Visual Artists Rights Act), uma emenda à Lei de Direitos Autorais datada de 1976. A VARA fornece aos artistas, dentro do espectro dos direitos autorais, direitos morais sobre suas obras, normalmente pinturas, desenhos, fotografias, impressos e esculturas, garantindo: 1) direito de autoria; 2) direito de proibir o uso do nome do artista em qualquer obra de arte que ele não criou; 3) direito de proibir o uso do nome do artista em qualquer obra que foi distorcida, mutilada ou modificada de alguma forma que seria prejudicial à honra ou à reputação do artista; 4) direito de proibir distorção, mutilação ou modificação da obra, que possa prejudicar a honra ou reputação do artista; e, finalmente, 5) direito de impedir a destruição da obra de arte, se ela tiver a condição de “estatura reconhecida”.

Em fevereiro de 2018, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, o direito moral venceu o direito de propriedade. A batalha judicial de 2017 resultou, três meses depois, em uma indenização final de 6,7 milhões de dólares a ser paga a um grupo de 21 grafiteiros pelo empreendedor imobiliário Jerry Wolkoff. O resultado surpreendeu Wolkoff, convicto de seu direito de propriedade: como dono do edifício, julgava poder fazer o que quisesse com ele, inclusive demoli-lo sem aviso prévio, em detrimento de quaisquer outras ocupações, significados ou experiências que o edifício pudesse ter agenciado.

Mas o entendimento do júri foi de que ele havia violado a VARA. A notícia dos 45 murais pintados ao longo dos anos no Queens, Nova Iorque, em prédio de propriedade de Wolkoff, e destruídos em 2013, foi alvo de discussão entre advogados. O edifício havia se tornado a “meca do grafite” e, com o argumento da estima e do reconhecimento público, o advogado dos grafiteiros legitimou ante o júri a “estatura reconhecida” do conjunto de pinturas que o advogado de Wolkoff, por outro lado, empenhou-se inutilmente em não qualificar como pinturas, cético com relação à arte marginal das ruas.

O escultor da Federal Plaza e os grafiteiros do Queens são assim mais próximos do que parecem. Ambos negociam a sociabilidade da arte na cidade e a elasticidade da noção de público. Enquanto na Foley Federal Plaza venceu o direito de propriedade do programa Art-in-Architecture, que resultou na remoção da obra e na emenda à Lei, no Queens venceu o direito moral dos artistas que reivindicou a permanência da obra em propriedade alheia – e, dada sua impossibilidade, a indenização milionária.

Na continuidade judicial do caso Tilted Arc após a promulgação da VARA, o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos havia decidido, em 2006, que a VARA não poderia assegurar o lugar como parte integrante do trabalho, invalidando a afirmação de Serra que “remover a escultura significa destruí-la”. O componente físico do que tinha restado da obra, desviado de seu lugar para Maryland, mantém acesa a epopeia irresoluta. Testemunha material ao mesmo tempo do fracasso (o desamor do público como evidência) e do êxito (o desconforto do público como premissa), a escultura destruída põe em risco, segundo Serra, a liberdade democrática de expressão.

Cinco anos depois da retirada de Tilted Arc, uma petição de outro tipo era levada a cabo em Londres. Com 3.300 assinaturas a petição defendia, desta vez, a permanência da escultura House, de Rachel Whiteread, concebida inicialmente como temporária. Situada em Grove Road, na vizinhança de Bow, em Londres, a escultura moldada no interior de uma simples casa familiar vazia foi rapidamente demolida no dia 11 de janeiro de 1994 para dar lugar ao corredor verde do Victoria Park. Councilor Flounders, presidente da Bow Parks Board, chamou a escultura de “excrescente”.

Área tradicional da comunidade trabalhadora, Bow estava sofrendo um redesenho na época, com desapropriações e demolições. A casa de número 193 que serviu de molde para a escultura havia sido a moradia de Sidney Gale, um ex-estivador que foi o último a resistir ao despejo até ceder à remoção que lhe foi imposta pelo poder público. O antigo morador questionou a escultura: “Como podem obter subvenções para projetos de arte quando não podemos obter subsídios para casas? Eu poderia ter comprado uma casa nova para minha família com esse dinheiro!”.

“Primeiro as casas ou museus?” – assim a arquiteta Lina Bo Bardi inicia o texto publicado no Diário de Notícias de Salvador, em 1958. “Tudo de uma só vez: as casas, as escolas, os museus, as bibliotecas”, responde, em seguida, defendendo uma planificação urbana que não trate os edifícios culturais como “um luxo intelectual”. No MASP, em São Paulo, Lina pôde concretizar seus pensamentos acerca de um projeto de museu: “O museu moderno tem que ser um museu didático para não cair em um museu petrificado, isto é, inteiramente inútil”. Hélio Oiticica radicalizaria a ideia anos depois: “Museu é o mundo”.

“O homem ama a arte? O homem visita a arte, mas se contorce. A arte dói. A arte exige viagens e é mais fácil ficar em casa”, escreveu Gwendolyn Brooks, primeira poeta afro-americana a receber o Prêmio Pulitzer, ainda na década de 1950.

O cenário londrino de dissenso em torno da obra de arte mais uma vez compila muitas vozes. Enquanto Gale e seu algoz Flounders simultaneamente a rejeitaram, incompatíveis herdeiros da concepção de arte e cultura como “luxo intelectual”, outros perceberam em House a importante enunciação da história de precarização da moradia que o governo gostaria de apagar para, em seu lugar, concluir mais um projeto de gentrificação.

Empecilho real ao plano de criação do parque da nova Bow, a casa que House monumentalizou atraiu apoiadores dispostos a comprar a obra com a proposta de relocá-la. Whiteread, por sua vez, assim como Serra, recusou a proposta de relocação por entender que o lugar constituía parte integrante da escultura.

“O que fazer em bairros onde ninguém tem interesse em viver? Onde os que têm condição para sair de lá já saíram?”, pergunta o artista Theaster Gates. Gates está sentado numa poltrona na Eugene Lang College of Liberal Arts, New School, em Nova Iorque, numa tarde de outubro de 2015. A seu lado, estão Laurie Anderson e bell hooks (assim mesmo, escrito com letras minúsculas segundo a vontade da ativista), que conversam em um encontro intitulado “Arte pública, visão privada”.

“Para nós três, o trabalho colaborativo é crucial”, explica hooks, professora visitante da New School. Na introdução ao encontro, ela aposta na configuração informal das poltronas em que estão, oposta à situação acadêmica de palestra. “Pessoas conversando permitem que intuições brotem. E muita coisa pode ser restaurada por meio da imaginação”. Voltando-se para seu convidado Gates, hooks pergunta: “Como a arte cria uma intervenção no mundo?”.

Gates vive em Chicago. Em 2009 resolveu comprar, por um bom preço, uma casa de dois andares que estava ruindo no quarteirão em que morava, na Avenida Dorchester. “Havia muito abandono no meu bairro e, enquanto eu estava ocupado fazendo uma boa carreira artística, estavam acontecendo várias coisas do lado de fora do meu estúdio”, relata.

Ajeitou a casa para que ela pudesse abrigar atividades públicas. Era o impulso do que receberia o nome de Projeto Dorchester. A casa de número 6.916, que no início funcionava como um ponto de encontro para atividades diversas, posteriormente foi transformada em algo mais ambicioso, a Casa do Arquivo.

A experiência da Casa do Arquivo gerou ímpetos similares e multiplicou-se. Casa da Escuta, Casa do Cinema Negro, Banco das Artes e mais dezenas de outros edifícios foram adquiridos por Gates para serem transformados e para transformar o cotidiano de seu bairro. “Eu queria ativar esses lugares com o que tivesse em mãos e com aqueles que quisessem se juntar a mim. Reerguer construções abandonadas por meio da cultura”.

No início do século XXI, a iniciativa de Gates não parece estranha ao campo das artes. Ao contrário de Whiteread, Gates preferiu não monumentalizar simbolicamente a habitação e suas problemáticas; em vez disto, permitiu que imóveis privados fossem apropriados para uso público coletivo. “Como artista negro, sinto que não devo me manter apenas no domínio do simbólico. Muitas vezes tenho que endereçar algo a outros setores do mundo para além do domínio do simbólico”, conclui o artista que utiliza o lugar de prestígio conquistado no mercado da arte para viabilizar projetos coletivos, redistribuindo renda para “outros setores do mundo”.

Poucos anos antes, Mônica Nador se mudava para o Jardim Miriam, zona sul de São Paulo. Sua casa convertia-se em um centro cultural que passava a ser conhecido como JAMAC ou Jardim Miriam Arte Clube. Nador, outrora importante pintora da chamada Geração 80, explica que “o compartilhamento estava computado desde o início. Mas, ao mesmo tempo que tinha que negociar com os outros, tive que negociar com a outra, a ‘artista’ e tudo o que isso implicava. Mudar as coisas e pensar um outro mundo possível é mais importante do que a arte”.

Iniciado por Nador em 2004, o JAMAC é um espaço de ateliê aberto que promove e abriga projetos a partir da articulação com os interesses dos moradores do bairro. Ela conta que “O JAMAC mudou a visão das pessoas. O Mauro, morador do Jardim Miriam, passou a reivindicar cultura junto com saúde”.

No contexto recente da arte pública colaborativa, compartilhar a autoria do trabalho não é abrir mão do papel de artista. Pelo contrário, é interagir com as dinâmicas de precarização do mundo “por meio da imaginação”, como sugeria hooks, inventando mecanismos coletivos capazes de atuar contra o que foi planejado para as cidades, na escala do bairro. Casas e museus, tudo de uma vez só! Como defendia Lina Bo Bardi.

Chegamos a Münster no dia 5 de agosto de 2017. Essa cidade de cerca de 300 mil habitantes é a capital ciclista da Alemanha, onde o tráfego de bicicletas supera o tráfego de veículos. É também a cidade que abriga, a cada dez anos, desde 1977, o Skulptur Projekte ou “Projetos de escultura”. Obras temporárias produzidas por cada edição do evento convivem com dezenas de esculturas permanentemente situadas nas praças e nos parques – na Coleção Pública de Münster.

Desde 1997, quando conheci o Skulptur Projekte, visito a cidade a cada dez anos. Procurar as esculturas percorrendo a Promenade, inesquecível ciclovia verde e sombreada que contorna o centro da cidade, já é por si só uma experiência de imaginação urbana. Na primeira visita só e nas edições seguintes já em família, pude ensaiar por hábito a sensação cotidiana dos moradores de Münster ao conviver com uma população de esculturas em palimpsesto e acúmulo.

A ideia do Skulptur Projekte surgiu em 1975, após protestos populares contra o “desperdício de fundos públicos” destinados à aquisição da escultura cinética Three Rotating Squares ou Três quadrados rotativos, de George Rickey. O Landesbank resolveu intervir, doando a obra para a cidade e permitindo que a coluna de quase 3,5 metros de altura e seus planos aéreos fossem efetivamente instalados no parque Engelenschanze em 30 de julho do mesmo ano.

O estranhamento das pessoas não era à toa. Nas palavras do minimalista Robert Morris, a arte da metade do século XX dava-se em um campo complexo e expandido. O pintor Barnett Newman chegou a dizer, com ironia, que a escultura era “aquilo com que você tropeça quando volta para ver uma pintura”. “Terra de ninguém”, como escreveu a crítica Rosalind Krauss, a escultura era aquilo que estava na frente de um edifício e não era o edifício; ou aquilo que estava em uma paisagem e não era paisagem. Para Krauss, o campo expandido da escultura abarcava combinações que já não se enquadravam mais como modernas: arquitetura + paisagem; paisagem + não paisagem; arquitetura + não arquitetura…

Se havia o receio de que Three Rotating Squares fosse depredada pela população, não foi o que ocorreu. Os historiadores da arte Klaus Bussmann e Kasper König planejaram uma exposição educativa contendo o percurso da escultura moderna, desde Rodin até aqueles dias conturbados de Münster.

Inaugurava-se, a partir da exposição, uma política pública longeva para o campo expandido da escultura, responsável por transformar Münster em um laboratório de experimentação, discussão e pedagogia escultórica. O Skulptur Projekte que visitávamos em 2017, já em sua quinta edição, estava definitivamente integrado ao mapa turístico das artes na esteira da Documenta vizinha, exposição que já ocorria desde 1955, a cada cinco anos, em Kassel.

Se na peripatética aula de história da escultura podíamos facilmente identificar a obra de Richard Serra produzida em 1977, na última edição do evento a situação não era tão simples assim. No primeiro dia fracassamos diante do desafio de encontrar as obras na cidade, mesmo munidos de mapas de localização ou de sinalização urbana à disposição. Mas sabíamos o que de fato procurávamos? Ou ainda: seríamos capazes de perceber?

Cartazes com QR codes para vídeos em muros (Andreas Bunte), programa de rádio transmitido para a biblioteca municipal (Gerard Byrne), luminárias termoelétricas movidas a velas numa passarela subterrânea (Aram Bartholl), registros de workshops comunitários (Koki Tanaka), ponte submersa no porto municipal onde caminhamos com água abaixo dos joelhos (Ayse Erkmen) e musical exibido em uma boate (da dupla Bárbara Wagner e Benjamin de Burca). Esculturas informes ou formas miméticas na fluidez urbana sociabilizavam a originária brisa local de Three Rotating Squares com a ventania do espaço globalizado.

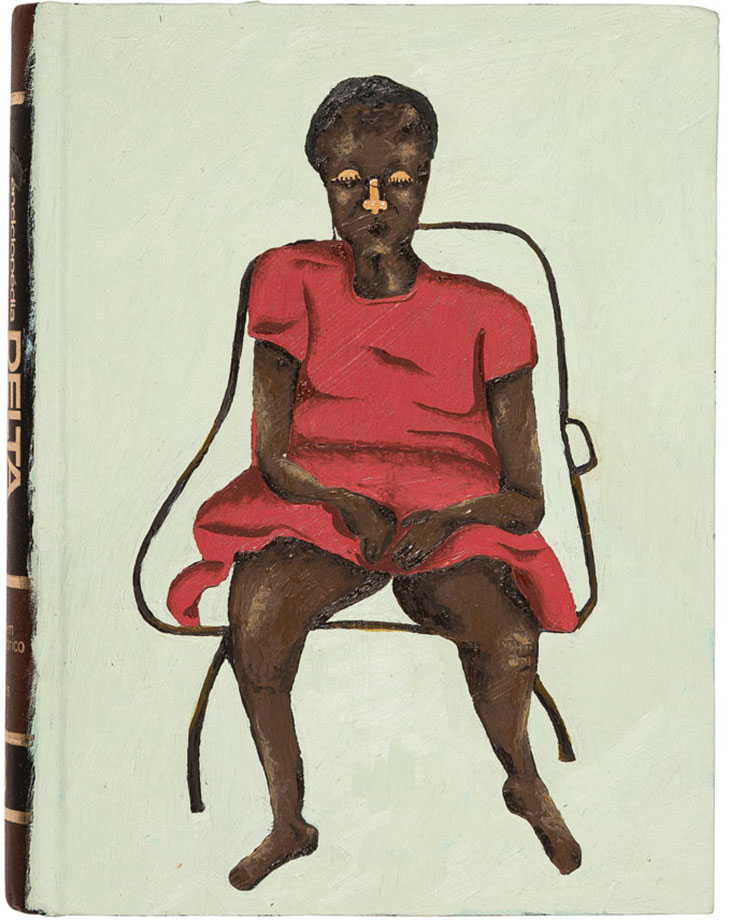

“Para mim, falta tempo para gostar de arte”, reclama o porteiro João no livro Edifício Recife, de Bárbara Wagner e Benjamin de Burca. Recém-chegados de Münster, Wagner e de Burca colecionam na cidade onde vivem, Recife, vestígios escultóricos ou “fictícias obras de arte”, como escreveu Lisette Lagnado em seu artigo para o livro, lançado este ano pela Editora IKREK.

As esculturas registradas por meio de fotografias e depoimentos são fruto de uma lei municipal do início dos anos 1960 que tornou obrigatória, em Recife, a instalação de obras de arte tridimensionais na entrada de edificações com área superior a mil metros quadrados. Os edifícios deveriam “conter obra de arte de reconhecido valor artístico” original e executada por artistas pernambucanos ou radicados em Recife. Além disso, a obra deveria ser apresentada para aprovação prévia no Conselho Municipal de Cultura e sua instalação seria condição para a obtenção do “Habite-se”. Porém, a partir dos anos 1990, as próprias construtoras passam a assumir a execução das obras.

Enquanto o disparate de algumas das obras registradas por Wagner e de Burca escancara o propósito real dos empreendedores, outras atestam a apropriação do repertório construtivista dos anos de 1950 para fins de construção civil. Dos construtivistas aos construtores, a história tropical da escultura pública mostra que ela também acabou por ser privatizada, como tantos outros bens antes considerados direitos públicos.

“A forma nada mais é do que um movimento no tempo”, costumava dizer Mary Vieira, pioneira da arte construtivista no Brasil, corrente que entendia a escultura como construção em vez de representação. Vieira interessou-se pela arte pública ainda nas décadas de 1950 e 1960, com o desejo de transformar a escultura em um evento coletivo. Sua produção é marcada pela racionalidade da forma e dos meios produtivos, em consonância com o projeto político da “modernização” brasileira baseada na “arte total” ou relação da arte com a arquitetura e com o design.

Seus Polivolumes e Monovolumes foram instalados em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, cidade onde cresceu, e também na Suíça, país para onde se mudou em 1951. “Com a possibilidade de contínua renovação formal e espacial que a obra de arte oferece, o espectador torna-se protagonista ativo do espetáculo plástico e a própria escultura se transforma em evento de alcançada sociabilidade linguística”, disse, em depoimento de 1977.

Entretanto, Severino prefere “ver desenho animado e novela, para ser sincero”. As esculturas de Edifício Recife são acompanhadas pelos comentários dos porteiros dos edifícios, aqueles que passam seus turnos a olhar para elas. “Não sou do ramo, mas você olha assim e vê a coisa mais feia do mundo. Tanto é que um dia eu pintei e só depois soube que nem podia ter pintado, era para deixar enferrujando mesmo”, conta Oliveira, após pintar alegremente de verde a escultura originalmente de aço Corten.

“Pode o subalterno falar?” A famosa pergunta de Gayatri Spivak, pensadora nascida em Calcutá, retumba em Edifício Recife. Publicado pela primeira vez no periódico Wedge, em 1985, o artigo que questiona as formas pelas quais os sujeitos excluídos costumavam ser representados pelos discursos dominantes parece ainda guardar atualidade, mesmo 33 anos depois de sua publicação original.

Spivak conclui que “o subalterno não pode falar” se o ato de ser ouvido ou lido não ocorre; se há alguém sempre falando por eles, negociando por eles. Mas Edifício Recife não tenta resolver esse impasse nem aposta na traiçoeira cumplicidade entre “eles” e “nós”. Não imprime para os porteiros a imagem romântica de um lugar de resistência. Em vez disso, trata da história da escultura sob outros pontos de vista.

A busca pela multiplicação dos pontos de vista sobre culturas locais é prática recorrente no trabalho da dupla de artistas. Se, em Münster, haviam escolhido a música schlager como foco, em Recife a escultura condominial é apresentada como mediadora entre mundos díspares. Assim, ao mesmo tempo que Edifício Recife traz a fala dos “outros”, também discorre sobre “nós” e o incansável espírito colonizador, aliado ao fracasso da “sociabilidade linguística” planejada para a arte pública.

Itapissuma Colonial, Primavera Colonial, Triunfo Colonial, Raízes, Princesa Isabel, Bosque de Bretanha, Chanel, Côte D’Azur ou Pierre Renoir são alguns dos nomes que batizam condomínios onde João, Severino, Oliveira e tantos outros trabalham. Os gradis desses triunfais edifícios traçam os limites abissais do território inimigo, a rua. Se a escultura outrora pública migrou da cidade para dentro dos gradis por meio de sua versão condominial, a praça pública também sofreu atentado, substituída pelos pilotis e playgrounds quase sempre desertos de crianças que, assim como Severino, preferem ver desenho animado.

Renata Marquez

Editora da PISEAGRAMA.

Bárbara Wagner e Benjamin de Burca

Artistas, participaram do 33º Panorama de Arte Brasileira, do 5ª Prêmio Marcantonio Vilaça, da 32ª Bienal de São Paulo e do 5º Skulptur Projekte em Münster.

Como citar

MARQUEZ, Renata. Arte pública. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, n. 12, p. 108-119, ago. 2018.