BRANCO É USUÁRIO,

NEGRO É TRAFICANTE

Texto de Pedro Abramovay

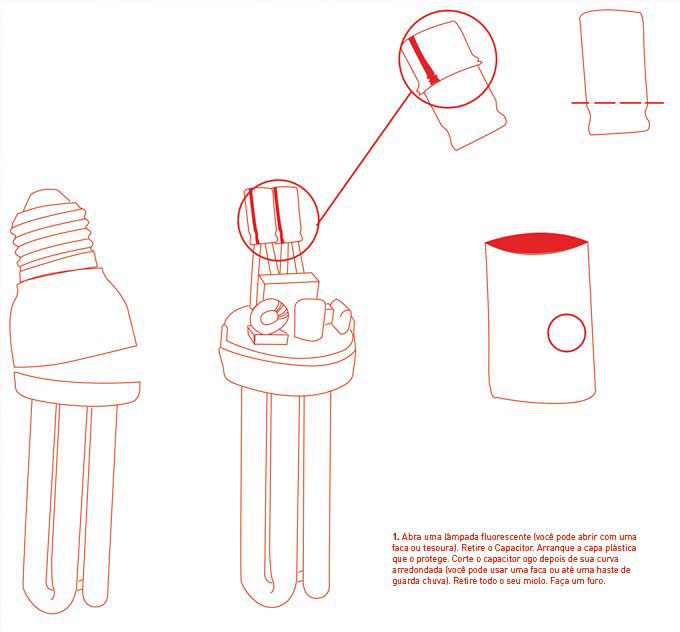

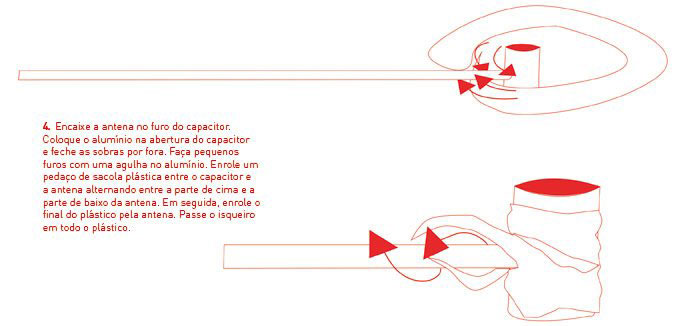

Cachimbeiro, projeto de Raphael Escobar

Acabar com a guerra às drogas pode ter muito mais impactos positivos do que se imagina. Além de tirar centenas de milhares de jovens negros das prisões, a descriminalização pode desmantelar o tráfico, garantir o tratamento de dependentes e reduzir mortes por overdose, sem que aumente o consumo.

Eu abri o jornal e a manchete era: “Governo propõe fim da prisão para pequenos traficantes”. Eis um calafrio bem específico, que só quem passa pelo governo compreende. O calafrio do ponto exato em que termina a espera entre o momento em que você concedeu uma entrevista a um jornalista e o encontro com a manchete. É claro que não é só quem passou pelo governo que sente calafrios. Mas no governo há essa tensão constante – e positiva – entre a imprensa e atores políticos, alimentada pelo fato de todos trombarem nos restaurantes e bares de Brasília, que cria uma particularidade na relação.

Não era aquela a manchete que eu esperava, nem um pouco fidedigna à entrevista. Basta reler o texto – publicado em 11 de janeiro de 2011, aos 11 dias de governo Dilma – para notar que a expressão “pequenos traficantes” sequer aparece na entrevista.

Eu já estava há oito anos no governo e sentia que era o momento de sair. Mas o convite do ministro José Eduardo Cardozo para assumir a Secretaria Nacional de Políticas de Drogas parecia uma possibilidade de realmente poder gerar mudanças numa área na qual até então, na minha avaliação, o governo tinha feito muito pouco.

Minha relação com o tema derivou do meu trabalho no Ministério da Justiça. Lá pelo idos de 2007 um grupo da Pastoral Carcerária, trazido pelo deputado Paulo Teixeira (PT-SP), nos procurou na Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério. Eles vinham falar de um problema recente. Apesar de uma nova Lei de Drogas aprovada em 2006, teoricamente mais progressista (usuários passaram a não receber, pela lei, pena de prisão), a Pastoral percebia que pessoas claramente sem ligação com o crime, pobres, muitas vezes meros usuários de drogas, estavam chegando em alto número aos presídios. Tratava-se de um público novo.

Esse dado era muito importante para pensar, a sério, uma política de drogas. Como era possível que uma lei feita para prender menos gente estivesse levando usuários pobres de drogas para a cadeia? Tínhamos acabado de lançar um projeto chamado Pensando o Direito pelo qual, por meio de editais públicos, selecionávamos universidades de todo o país para pesquisar temas que teriam impacto no debate com o Congresso. Resolvemos colocar esse tema no primeiro edital. É curioso ver como hoje é mais tranquilo abordar a questão das drogas. Mas me lembro bem de que a mera inclusão do tema no primeiro edital levantou questionamentos: “Por que começar com polêmicas?”.

A equipe selecionada era excelente, um consórcio entre a UnB e a UFRJ liderado por duas das principais pesquisadoras do tema: Ela Wiecko e Luciana Boiteux. E os resultados foram contundentes. A pesquisa deixava claro: com a nova lei, uma explosão no número de presos havia realmente ocorrido. Se a lei, por um lado, retirou a pena de prisão para o usuário, ela por outro aumentou (e isso fez parte das negociações para sua aprovação) a pena para traficantes.

A distinção entre usuários e traficantes é completamente fluida na lei, dependendo do discernimento do juiz com base em critérios como “a quantidade da substância apreendida, o local e as condições onde se desenvolveu a ação, as condições sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente”. Na falta de qualquer parâmetro objetivo, é o critério subjetivo dos policiais, quase sempre referendado pelos juízes, que prevalece. Como consequência, o racismo e o classismo, tão arraigados na sociedade brasileira, ficaram à vontade para florescer. Os dados mostram claramente que brancos em regiões mais nobres das cidades são considerados usuários, mesmo com quantidades maiores de droga do que negros, que tendem a ser considerados traficantes. O critério se estabeleceu na prática, e é simples: branco é usuário, negro é traficante.

Eu nunca havia sido um militante da causa da legalização das drogas. Sempre achei a proibição um despropósito, mas confesso que tinha dificuldade em me associar a um movimento que, no Brasil, parecia mais alicerçado no direito da classe média de fumar maconha. É claro que já havia acadêmicos brasileiros falando sobre o papel do racismo na construção do proibicionismo, mas isto não se traduzia na maneira como o movimento pela legalização abordava a questão. Isso fazia também com que os movimentos sociais e os partidos de esquerda fossem bastante fechados ao tema.

É evidente que não podemos reduzir a cegueira das esquerdas com relação aos efeitos da Guerra às Drogas ao fato da legalização, no Brasil, estar mais ligada a uma agenda de classe média e a direitos individuais. A cegueira deve ser relacionada com a ideologia que permeia a Guerra às Drogas. Entender esse sistema de valores como uma ideologia é a única forma de compreender o grau de alienação que indivíduos e movimentos sociais possuem com relação ao tema. Esse sistema de valores se materializa na afirmação de que a única forma de lidar com as drogas é o uso indiscriminado da força para erradicar a produção e o consumo de substâncias consideradas ilícitas, repetida exaustivamente por pelo menos duas gerações. Essa mesma afirmação impediu que outras alternativas fossem consideradas, mesmo diante do evidente fracasso da ideia.

A alienação faz, por exemplo, com que toda a avaliação das políticas de drogas seja feita com base em indicadores de processo e não em indicadores vinculados aos objetivos gerais da política. Os objetivos gerais, nesse caso, seriam melhorar a saúde e a segurança das pessoas. Mas a avaliação da política é feita com base no número de presos, na quantidade de drogas apreendidas e, em alguns países, até no número de mortos. Ou seja, se as pessoas estão consumindo mais drogas e morrendo mais por causa das drogas, mas a polícia está fazendo mais apreensões e mais prisões, os gestores da política são capazes de apresentar seu fracasso como se fosse sucesso. A aceitação desse descabimento só pode se explicar pela ideologia – e pela força com que a ideologia pode produzir alienação.

Foi ao me debruçar sobre dados concretos a respeito dos efeitos racistas e classistas da aplicação da Lei de Drogas que conclui que essa não era uma pauta de classe média. A partir daí, e um pouco impulsionado pelo grupo de ministros que citei acima, comecei a falar mais publicamente sobre o tema. Em 2009, como secretário de Assuntos Legislativos, dei uma série de entrevistas defendendo que pessoas pegas com pequenas quantidades de drogas deveriam receber penas alternativas. Participei de articulações (malsucedidas) para tentar mudar a Lei de Drogas e de conversas (bem-sucedidas) com ministros do STF para que o Tribunal declarasse inconstitucional a proibição de penas alternativas para essas pessoas.

Essa grande digressão é importante para entender o que ocorreu na entrevista que dei ao Globo logo após o anúncio da minha nomeação como Secretário de Políticas sobre Drogas. Quando o ministro José Eduardo Cardozo me convidou para a SENAD, ele já sabia das minhas posições e só pediu: “Não vamos começar a gestão defendendo a legalização das drogas, temos que ser cautelosos, você sabe, não é?”. Eu respondi que sabia, que nunca tinha defendido em público a legalização. Acordei com ele que minha posição seria a mesma que eu vinha mantendo no Ministério da Justiça e que, havia pouco, tinha sido referendada pelo STF: precisamos retirar das prisões os presos primários, sem vínculo com o crime organizado e presos com pequenas quantidades de droga.

Dei entrevistas aos jornais Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, Correio Braziliense e O Globo. Repeti o que tinha combinado com o ministro. A maioria dos jornalistas saiu da entrevista um tanto decepcionada. Eu não tinha dito nada de novo. Acontece que a falta de notícia é o maior perigo. Aquele começo de janeiro de um novo governo estava envolto em um marasmo de notícias e os editores se sentiam compelidos a encontrar novidades. Foi assim, provavelmente, que o editor do Globo resolveu dar destaque à entrevista comigo, estampando na primeira página a famigerada manchete.

A entrevista era bem mais prudente do que qualquer outra que eu já havia dado sobre o tema. Eu havia simplesmente concordado com a decisão recente do STF. Mas a manchete dava o tom de como a entrevista seria lida em Brasília. Liguei para o ministro. Ele atendeu falando baixinho e me mandou ir para o gabinete dele imediatamente. Depois soube que ele estava na sala da presidenta que, aos berros, comentava a entrevista e riscava o jornal.

Eu não estava na sala e não ouvi o que a presidenta disse. Mas quatro pessoas ali presentes me contaram, em momentos diferentes, como foi a conversa. A então presidenta gritava que ela era conservadora nesse tema, que aquela nunca seria uma proposta do governo dela, que eu não tinha autoridade para fazer propostas pelo governo dela, e que era uma idiotice dizer que existe gente pega com pequenas quantidades de droga que não tenha vínculo com o crime organizado.

Quando encontrei o ministro, ele tinha nas mãos o jornal, grifado pela presidenta. O ministro me contou sobre a reunião. Eu imediatamente disse que não achava que fazia sentido permanecer no cargo. Aquelas eram as minhas opiniões e ela, afinal, era a presidenta. Não fazia sentido que ela tivesse um secretário com posições tão distantes das dela. O ministro insistiu que se tratava de um mal-entendido, e que a manchete distorcia a minha entrevista. Eu até concordava. Mas as coisas que ela havia dito na conversa é que me assustavam.

Após uma semana de negociações, o ministro me chamou e anunciou: “A presidenta me autorizou a te convidar para a Secretaria de Reforma do Judiciário. Ela me disse que gosta de você e que gostaria que você permanecesse no governo. Eu sei que você pode fazer um trabalho ótimo lá”. Obrigado. Mas, não, obrigado. Apesar da pressão para que eu ficasse – Brasília é um caldeirão que te puxa o tempo todo para dentro – eu recusei e fui dar aulas na FGV-Direito, no Rio.

Foram muitas as interpretações da minha saída. Muitas vezes eu vejo o caso colocado na lista de temas nos quais o governo preferiu não avançar para não brigar com setores mais conservadores no Congresso. Não entendo dessa forma. A presidenta parecia ter uma convicção pessoal de que a abordagem conservadora era a mais correta para esse caso. Ela não estava cedendo para ninguém. Estava executando a sua política.

Por isso me parece que, em temas nos quais há a presença de uma ideologia tão forte quanto no caso da Guerra às Drogas, apenas um movimento claro, organizado, de fora para dentro do Estado, e a partir das verdadeiras vítimas das políticas públicas, pode sustentar transformações. Dificilmente teremos reformas que toquem esse tema que sejam de gabinete, pensadas por pessoas de terno e gravata no ar condicionado de Brasília. Apenas o surgimento de um movimento político vindo das periferias pode romper a força da ideologia .

Eu mal conseguia imaginar que isso poderia ser possível. Mas naquele mesmo 2011, em novembro, fui convidado para falar na principal conferência sobre mudanças nas políticas de drogas dos EUA, a conferência da Drug Policy Alliance (DPA), que reúne milhares de pessoas anualmente. A organização foi uma das principais responsáveis pelos avanços na mentalidade dos norte-americanos no que diz respeito ao tema da regulação das drogas. A mudança foi mesmo impressionante. Se, em 1996, segundo o Instituto Gallup, apenas 25% dos americanos apoiavam a legalização da maconha, em 2002 eram 36% e, em 2016, 60%. O que eu vi na conferência, em Los Angeles, mudou minha forma de pensar o tema.

A conferência tinha um pouco de tudo. Mas a presença mais forte era do Movimento Negro norte-americano e de setores mais ligados à esquerda daquele país. O discurso que aparecia nos debates trazia muito pouco sobre a liberdade individual de usar maconha ou qualquer outra droga. E trazia muito sobre os efeitos da Guerra às Drogas sobre a comunidade negra norte-americana e – mais do que eu via no Brasil – sobre o impacto da mesma guerra nas comunidades mais vulneráveis na América Latina. Havia políticos presentes. E eles estavam lá, claramente, porque havia um movimento político crescente que exigia mudança.

Essa contradição tão clara entre a forma como o debate caminhava nos EUA, o centro irradiador da política de Guerra, e no Brasil, à época governado por um partido de esquerda, foi chave para que eu percebesse que deveríamos mudar a forma de pensar o tema por aqui.

Na última década, o debate avançou muito no país. Por um lado, há que se reconhecer que uma parcela importante da mídia mais tradicional vem sistematicamente pautando mudanças nas políticas de drogas, como é o caso de O Globo e A Folha de São Paulo. Mas, mais importante, houve o aparecimento de uma série de grupos da sociedade civil que vêm enfrentando o tema de maneira muito mais pública do que antes e com uma abordagem altamente politizada. Organizações de Direitos Humanos que trabalham com segurança pública como Conectas, Instituto Sou da Paz, Instituto Igarapé, Cesec, IDDD, Justiça Global, IBCCRIM (principalmente por meio da Plataforma Brasileira de Política sobre Drogas), além dos capítulos brasileiros de organizações internacionais como Anistia Internacional e Human Rights Watch, têm trazido a público a importância de mudar a política de Guerra às Drogas para que se respeitem os direitos humanos das pessoas nas periferias brasileiras.

Essa mudança já começa a se traduzir em alguma perspectiva de transformação no Brasil. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, começou a votar o tema da descriminalização de todas as drogas. Até agora, três ministros votaram. Todos (com alcances diferentes) no sentido de dizer que criminalizar o porte para consumo é inconstitucional. É muito interessante observar como os votos desses ministros refletem o debate formulado pelas organizações da sociedade civil. O impacto da proibição na violência e na dificuldade de tratamento são argumentos que não apareceriam em votos no STF algum tempo atrás.

Um dos exemplos que fizeram parte do debate no STF e que vêm sendo valorizados pela sociedade civil brasileira é o caso de Portugal. Em 2001, Portugal decidiu descriminalizar todas as drogas. O país criou uma tabela com quantidades de cada droga abaixo das quais ninguém poderia ser considerado criminoso caso pego pela polícia. O problema seria tratado pela ótica da saúde. As avaliações hoje não deixam dúvidas sobre o sucesso da experiência. O consumo de drogas não sofreu grandes alterações, mas o número de mortes por overdose despencou.

Já em 2007 eu visitei Portugal. Estive com o chefe do setor de Enfrentamento ao Crime Organizado do país. Ele me contou que havia sido contrário à nova lei quando ela estava sendo discutida, mas que já percebia os efeitos positivos da lei para a polícia. Segundo ele, a polícia portuguesa deixara de fazer abordagens a jovens com pequenas quantidades para tentar chegar a traficantes médios, para poder em seguida investir em cooperação internacional para realmente desarticular grandes redes de crime organizado. Ele também havia percebido que a relação da polícia com a juventude tinha melhorado depois da aprovação da lei em Portugal.

Aliás, um ponto fundamental que está cada vez mais claro no debate público é o de que a flexibilização da proibição (num espectro que abrange da descriminalização até as distintas formas de regulação do uso) não tem efeito sobre o consumo. Um estudo importante de experiências de flexibilização da legislação de drogas mostra que não há aumento de consumo quando se implementam políticas de descriminalização. Esse é um argumento contraintuitivo, afinal, estamos sempre presos à ideia de que a lei é capaz de inibir a conduta das pessoas. Mas os dados mostram algo distinto, ao menos com relação ao consumo de drogas.

Ainda mais importante do que ver setores mais tradicionais da sociedade civil entrando na questão da crítica à Guerra às Drogas é perceber como setores do Movimento Negro e movimentos das periferias começam a formular um discurso de oposição à Guerra a partir da sua perspectiva. A criação da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas é um ótimo exemplo e, mais recentemente, a criação do Movimentos – grupo de jovens de diversas favelas que atuam contra a Guerra às Drogas – é outro caso notável de como se pode avançar no tema a partir dos movimentos sociais e das periferias.

Outras alianças importantes se construíram a partir da sociedade civil entre movimentos de saúde pública, movimentos de atenção à população de rua e grupos já envolvidos no questionamento à política de Guerra às Drogas. Esses grupos têm se unido para promover uma resposta ao efeito da emergência do crack entre moradores de rua das cidades brasileiras. A expressão mais forte desses movimentos foi a construção do programa De Braços Abertos, na cidade de São Paulo. O programa é um produto dessa articulação da sociedade civil que encontrou um prefeito sensível e disposto a ouvir. O De Braços Abertos não estava pronto para ser implementado nos primeiros dias de gestão de Fernando Haddad. Ao contrário, o prefeito teve que ser convencido por grupos da sociedade civil que conseguiram mostrar que o problema a ser enfrentado ali não era só químico, e não poderia ser resolvido apenas com internações compulsórias e polícia. Era necessário enfrentar as causas mais profundas do vício. E, ao trabalhar na perspectiva da redução de danos, oferecendo moradia, assistência psicológica e trabalho aos beneficiários do programa, o De Braços Abertos se transformou em uma das principais referências internacionais na abordagem do uso de crack para populações de rua.

Recentemente, em 2017, estive novamente na DPA, agora na sede da organização em Nova Iorque. Fui recebido por quatro pessoas da equipe da organização naquele estado – todas negras. Confesso que, já muito mais envolvido com o movimento global de enfrentamento à Guerra às Drogas, imaginei que não ouviria nada de novo na visita por lá. Fui surpreendido. A DPA de Nova Iorque estava discutindo duas propostas.

A primeira era sobre a regulação da maconha. É importante frisar que a DPA nacional foi uma das principais articuladoras da legalização da maconha no Estado do Colorado. Ajudaram, inclusive, a escrever a legislação aprovada por lá. Estive no Colorado em 2013, poucos meses antes da legalização da venda de maconha para fins recreativos. A experiência foi muito forte. Foi emocionante entrar num enorme espaço de cultivo de maconha e ver ali trabalhadores registrados, homens e mulheres sustentando honestamente suas famílias, trabalhando numa economia que existe no resto do mundo todo, mas que, em países como o Brasil, é inteiramente baseada na violência, envolvendo pessoas armadas, vítimas e perpetradores dos cerca de 60.000 homicídios anuais com os quais convivemos no Brasil. Minha sensação foi provavelmente parecida com a de um abolicionista brasileiro em meados do século XIX, viajando a um país que mostrava que era possível ter uma agricultura produtiva com trabalho assalariado.

Hoje a experiência do Colorado é vista como um sucesso inegável. Os opositores da medida, que afirmavam que o consumo entre os jovens explodiria, hoje já admitem que isto não ocorreu e focam seus esforços em ampliar a informação sobre os efeitos da droga e sobre o uso de maconha em comestíveis – o que de fato tem provocado alguns problemas por falta de informação. Sem aumento na criminalidade ou nos danos à saúde, houve uma arrecadação bilionária que financia a construção de escolas naquele estado. Após três anos de regulação da maconha, ninguém pensa em voltar atrás.

Mas os membros da DPA de Nova Iorque faziam uma autocrítica. A regulação no Colorado, segundo eles, transferiu um mercado que estava na mão de negros para brancos, mais uma vez empobrecendo as comunidades negras. A mudança teria ocorrido porque a legislação exigiu que quem abrisse um comércio de cannabis não poderia ter antecedentes criminais. E negros têm muito mais antecedentes criminais do que brancos nos EUA. Eles me disseram que já teriam o apoio público necessário para aprovar a regulamentação da maconha em Nova Iorque, mas que estavam trabalhando agora em um modelo que garantisse que o comércio da planta pudesse beneficiar as comunidades negras daquele estado.

Outra novidade foi seu envolvimento com a questão da reparação. A organização levanta a bandeira de que a Guerra às Drogas, com o superencarceramento, a violência policial e a estigmatização, causou danos profundos à comunidade afro-americana nos EUA. E defendem que, com o reconhecimento de que essa política era equivocada, é necessário que se pense como o Estado norte-americano vai reparar os danos causados.

Esses dois exemplos são fruto de um debate que ocorre a partir do Movimento Negro nos Estados Unidos. É isso que faz da luta contra a Guerra às Drogas nos EUA uma batalha vibrante e sempre capaz de se renovar.

A Guerra às Drogas produz efeitos tão devastadores nos EUA quanto no Brasil sobre comunidades periféricas. A diferença entre os dois países atualmente é que os movimentos sociais de origem periférica nos EUA já incorporaram a luta contra essa Guerra às suas pautas prioritárias e têm conseguido, a partir disso, influenciar a opinião pública e setores políticos relevantes. No Brasil, essa incorporação está apenas começando, mas não vejo como enfrentar o problema sem apostar nesse caminho. A luta contra uma ideologia tão forte quanto a da Guerra às Drogas não pode ser feita por tecnocratas bem intencionados em Brasília. Aprendi isso por caminhos tortuosos. Estou convencido de que a luta contra a Guerra às Drogas só será efetiva se tiver como sujeitos – e não apenas como objetos – as maiores vítimas de seus efeitos.

Pedro Abramovay

Advogado, doutor em Ciências Políticas pela UERJ. Foi Assessor Especial do Ministro da Justiça, Secretário de Assuntos Legislativos, Secretário Nacional de Justiça e professor da FGV Direito Rio. Atualmente é Diretor para a América Latina da Open Society Foundation.

Raphael Escobar

Artista visual, atua com educação não formal em contextos de vulnerabilidade social ou de disputas políticas. Já participou de exposições como X Bienal de Arquitetura de São Paulo e no Centro Cultural São Paulo.

Como citar

ABRAMOVAY, Pedro. Branco é usuário, negro é traficante. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, n. 11, p. 46-51, nov. 2017.