CONTRA A

TOLERÂNCIA

Texto de Carla Rodrigues

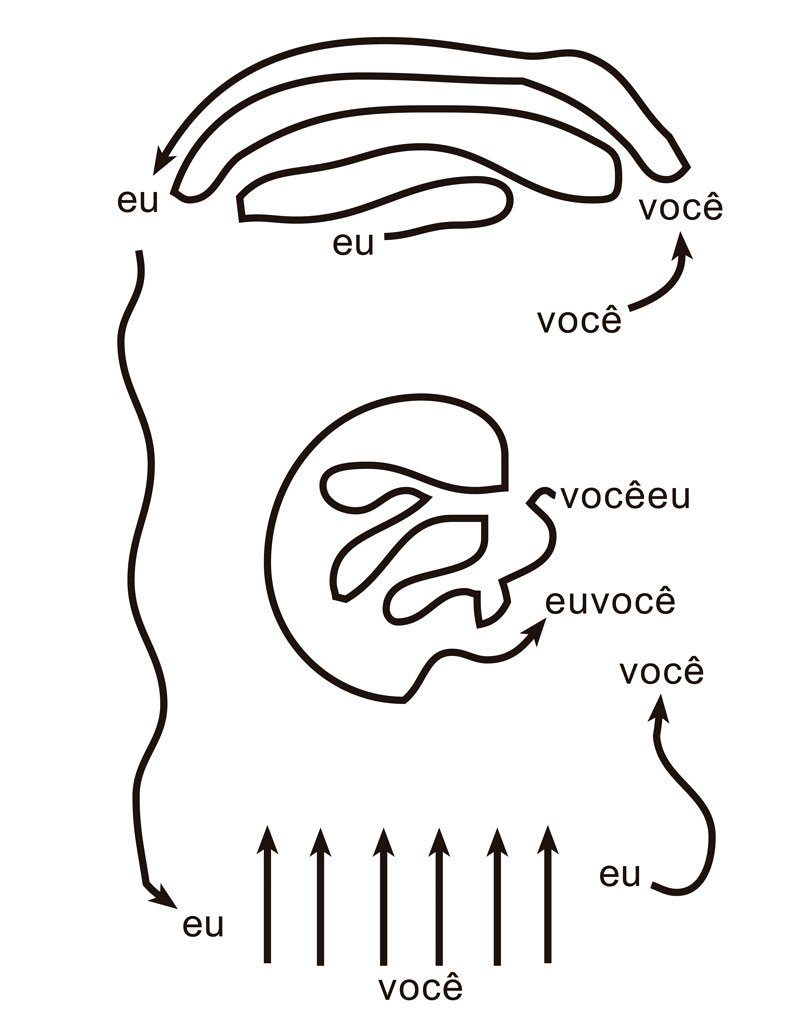

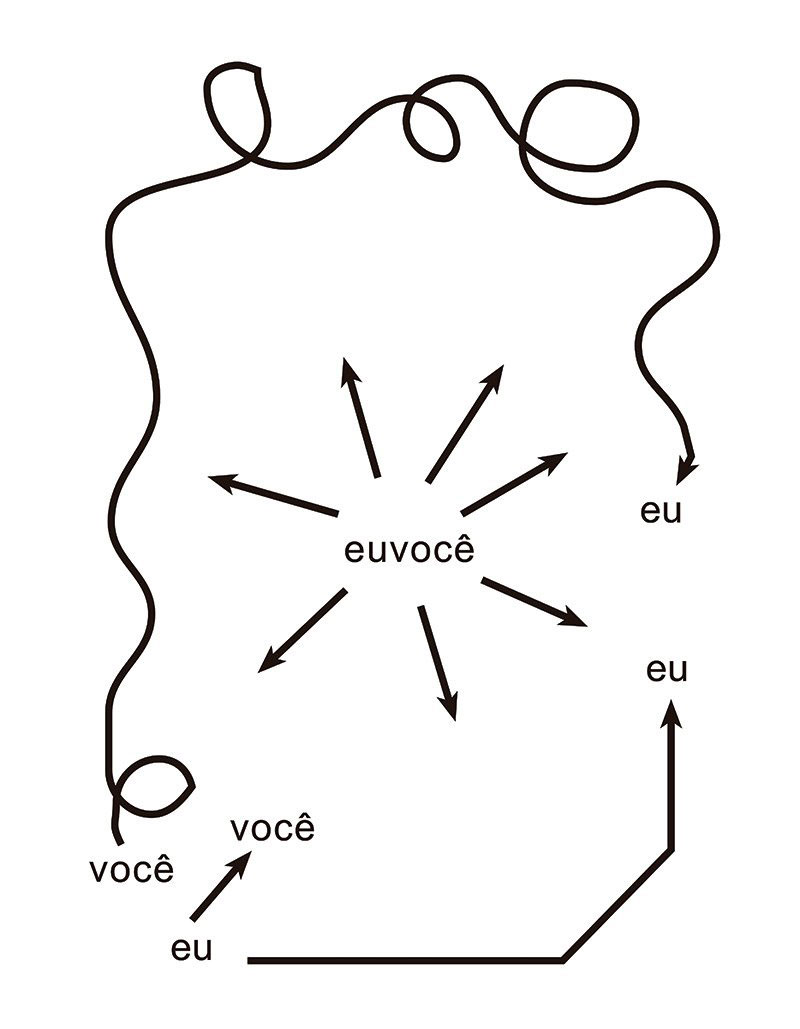

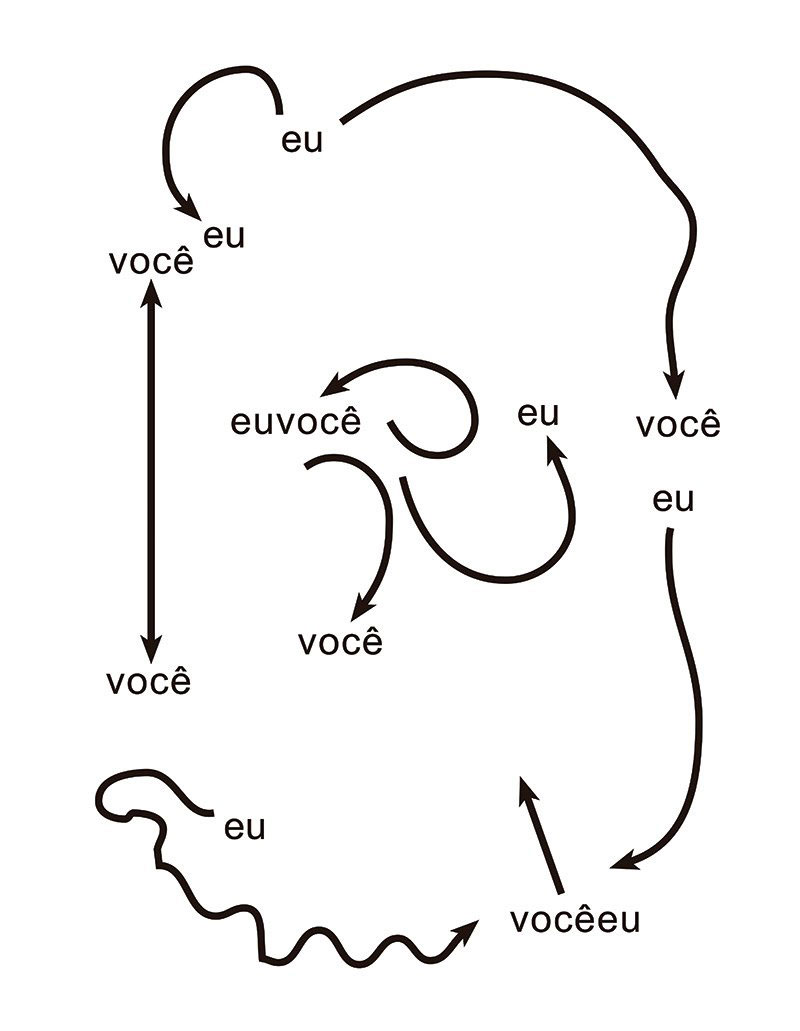

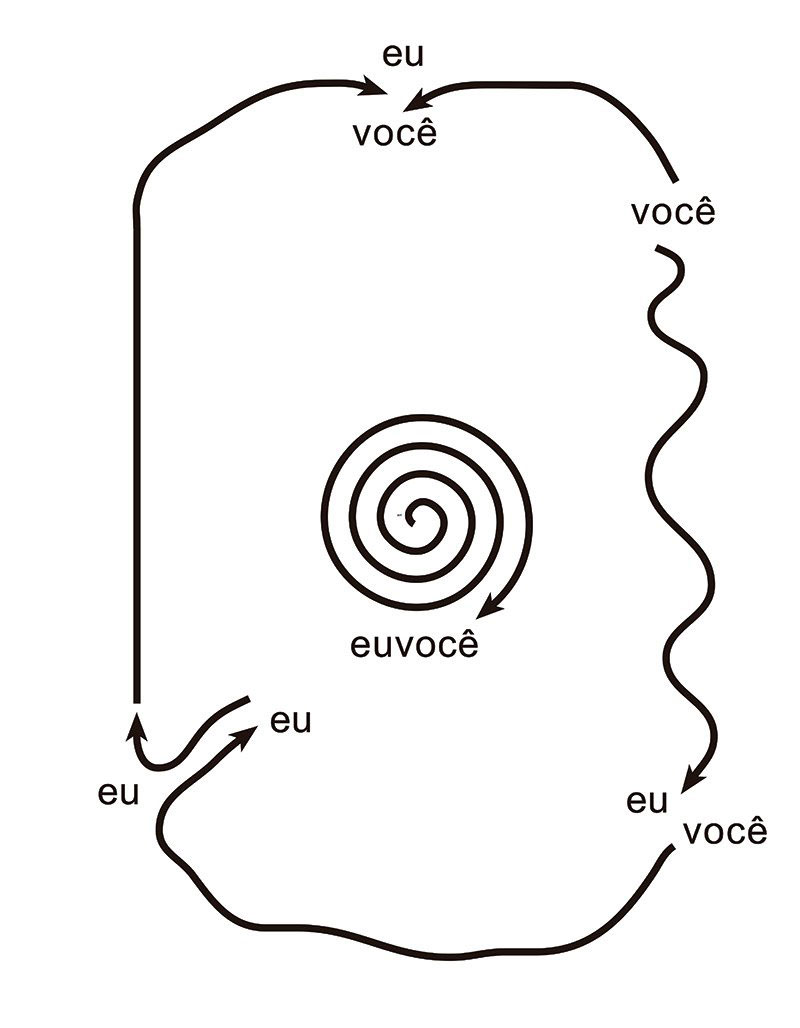

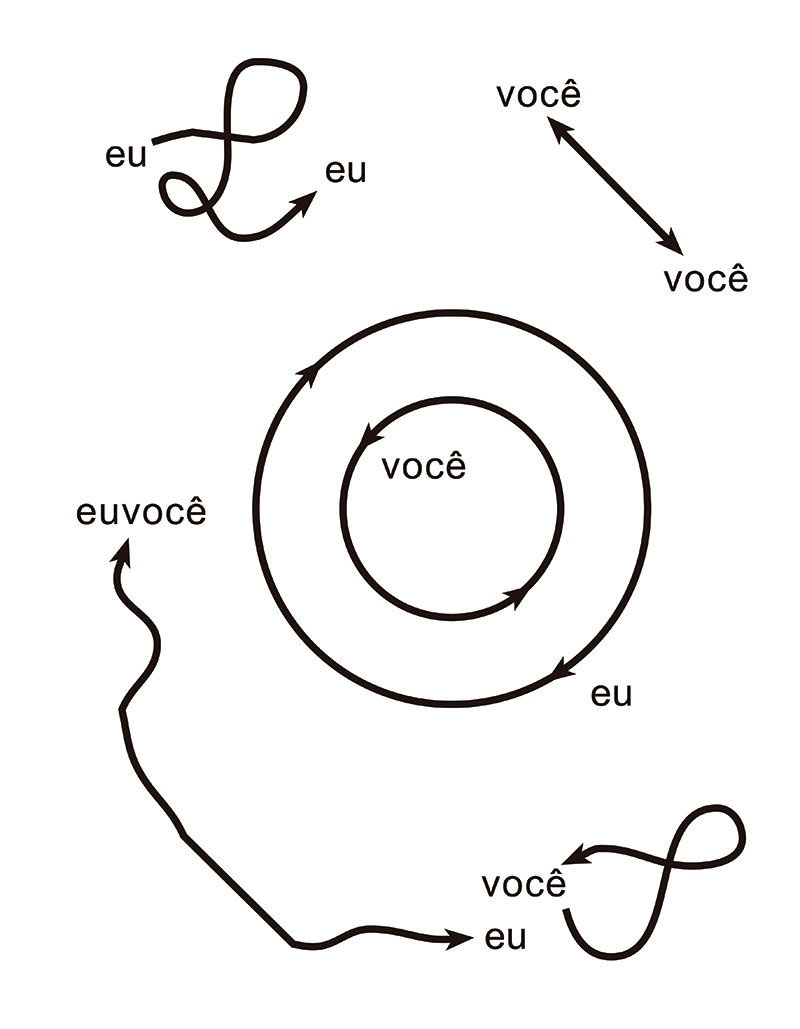

diagramas para coreografias, diagramas de Ricardo Basbaum

O que acontece quando a mulher deixa de ser a razão do movimento feminista? Novos modos de fazer política se impõem, baseados nas categorias de precariedade e subalternidade: coligação em vez de tolerância, pois na tolerância o outro nunca é aceito como igual, mas como concessão caridosa.

Fez eco às minhas angústias feministas de juventude e à minha trajetória de militância e me inspirou em todas as pesquisas uma constatação da filósofa Judith Butler que vinha teorizar como eu me sentia: “Parece injusto que logo agora, que as mulheres estão alcançando a posição de sujeitos, venham as correntes pós-modernas e digam que o sujeito acabou”. Se a partir dessa afirmação, para muitas teóricas feministas, parecia que Butler anunciara o fim do feminismo, para mim, suas provocações respondiam a um incômodo: de nada adiantava primeiro exigir das mulheres uma configuração estabilizada em uma identidade para depois pretender libertá-las. Era preciso interrogar as próprias exigências de identidade. Tratava-se de poder pensar um feminismo que não fosse feito em função de representar o “sujeito mulher”, contraditoriamente obrigado a um fechamento no lugar onde se quer reivindicar abertura.

Desse paradoxo e da sua insistência em renovar a teoria e os movimentos feministas no final do século XX, quando ambos estavam sob ataque cerrado das forças conservadoras – e a rigor ainda estão – tomei posições. Tenho me dedicado a trazer para a política o problema filosófico da crise da representação, cuja história gira em torno da impossibilidade de representação de um objeto ao sujeito, do mundo a um eu, de uma realidade a um conceito. Essa crise que também tem nos obrigado a pensar novas formas de fazer política. Não se trata mais de feministas intelectuais representando ativistas, de mulheres brancas falando em nome de mulheres negras, de mulheres urbanas representando mulheres rurais, de mulheres burguesas falando por mulheres proletárias. Não se trata de criar hierarquias entre diferentes formas de luta, porque se trata de uma filosofia política feminista que rejeita hierarquias.

O que acontece quando o sujeito mulher deixa de ser a razão de ser do movimento feminista? Essa pergunta poderia ser apenas retórica, mas impôs e ainda impõe pensar novos modos de fazer política, ou o que Judith Butler chama – e eu a sigo neste ponto – de “fundamentos contingentes”. No espectro de uma filosofia contemporânea que havia se deparado, pelo menos desde os anos 1970 e desde as rupturas mais ou menos radicais dos pós-estruturalistas franceses, com a pretensão de fundamento, o sintagma fundamentos contingentes tem algo de provocador. No entanto, todas as vezes em que falo em fundamentos contingentes, ouço sempre a mesma pergunta: como fazer isso na prática? Até ler O clamor de Antígona, Precarious Life e Quadros de Guerra, minhas respostas eram sempre teóricas: encontrar pontos de pauta em comum que possam ir além das diferenças, ou trabalhar com a ideia de democracia agonística, mantendo os conflitos sem pretender qualquer tipo de consenso que, no limite, é sempre violento. Depois dessas leituras, posso resumir a ideia de fundamentos contingentes com a palavra “coligação”. Quem diz contingência diz posições, evoca significantes como acidental, fortuito, aleatório, imprevisível, indeterminado. E coligações são ligações sem estruturas hierárquicas, rizomáticas, tão em voga em tempos de ativismo nas redes sociais.

A mim parece que esses fundamentos contingentes podem ser articulados a partir de duas categorias: a condição de precariedade de todo sujeito, questão que do meu ponto de vista marca um ponto de virada na filosofia de Judith Butler, e a condição de subalternidade pensada principalmente por Gayatri Spivak, mas não apenas. É a hipótese de fazer dessas duas categorias – a precariedade e a subalternidade – a resposta à insistente pergunta sobre como fazer política a partir de fundamentos contingentes que vou experimentar aqui.

Primeiro, pensando sobre a condição precária, porque com a precariedade consigo me incluir, eu, mulher, branca, heterossexual, professora universitária, em posição que não é de superioridade, porque a minha precariedade é intrínseca à minha condição de vivente. Posso então reconhecer que foram as relações sociais, culturais e familiares que me suportam que me permitiram cumprir uma trajetória profissional e acadêmica que me trouxe aqui, a este texto, a esta revista. A partir da minha precariedade posso me reconhecer e, portanto, talvez possa também ser reconhecida como alguém cuja vida depende de muitos outros. Se abandono qualquer fantasia individualista, a partir da qual a minha vida seria apenas resultado da minha autonomia, posso confundir uma polaridade histórica na filosofia moral que divide, de um lado, liberais que entendem a vida como algo único do indivíduo, isolado de tudo que o compõe, e de outro, comunitaristas para os quais não pode haver vida separada dos laços afetivos, relações familiares e sociais que a constituem.

Assim encontro a oportunidade de abrir caminhos para a construção de coligações – a partir de fundamentos contingentes – com aqueles cujo reconhecimento da própria precariedade me permite traçar laços, vínculos, alianças, afetos – aqui no sentido mais estrito do termo, afeto como aquilo que me toca, afecção e afetação dos efeitos do outro em mim. Afetos também são contingentes, circunstanciais, impermanentes, são indicações de que fundamentos contingentes são precários, e para ser construídos no espaço político não partem de um a priori, por mais bem intencionados que sejam, como emancipar as mulheres, acabar com a homofobia, dar um fim ao feminicídio etc. A mim interessa tornar políticos os termos em que essas reivindicações se estabelecem, tornar política a denúncia de precariedade em situações específicas. Se aceitamos que a condição de precariedade marca a condição humana, podemos aceitar também que partilhamos esta precariedade, ainda que alguns de nós sejam mais precários que outros. A partir daqui, posso propor que há fundamentos contingentes entre precariedade e subalternidade.

Num texto clássico dos estudos subalternos, outra teórica feminista, a indiana Gayatri Spikav pergunta: “Pode o subalterno falar?” Sua resposta – não – é um performativo, porque responder “não” é um modo de falar. Quando ela diz que o subalterno não pode falar, também diz que não há “valor algum atribuído à mulher como um item importante nas listas de prioridade globais, o que dá a mulheres intelectuais uma tarefa muito específica a cumprir”. Sobre essa subalternidade, alega Spivak, nenhuma estrutura de representação pode dar conta. No contexto da produção colonial, o sujeito subalterno não tem história, não pode falar, e é irremediavelmente heterogêneo. Quando Spivak diz não, o subalterno não pode falar, acaba por dizer também que toda fala do subalterno é sinal de insurgência. No contexto colonial latino-americano, o sujeito subalterno feminino é ainda mais profundamente ignorado, invisível, silenciado. E no contexto brasileiro, o sujeito subalterno feminino negro, a mulher negra, é ainda mais profundamente ignorada, invisível, silenciada e explorada. É um gesto político fundamental reconhecer que a subalternidade da mulher negra e pobre é diferente da subalternidade da mulher branca; que existe subalternidade masculina nas relações capitalistas, que é diferente da feminina; que a subalternidade do homem homossexual é diferente da subalternidade da lésbica, que essas diferenças são marcadas pelas especificidades das condições de precariedade dentro desses grupos e não é homogênea dentro dos grupos.

Precariedade e subalternidade talvez possam, juntas, formar fundamentos contingentes entre os diversos ativismos. Para chegar a essa proposição, no entanto, me parece necessário falar do esgotamento das políticas da diferença, seguindo uma expressão de Vladimir Safatle com a qual venho dialogando. Para quem, como eu, começou sua trajetória política na década de 1980 já a partir do lugar de defesa das diferenças – no campo da militância feminista pelo que então ainda se chamava de direito das minorias –, deveria ser difícil falar em esgotamento das políticas das diferenças. Deveria, mas não é. Sinto-me à vontade para questionar as chamadas políticas da diferença por ter, nesse percurso de mais de 20 anos, percebido como tarefa crítica discutir a política baseada na identidade e o paradoxo de se exigir a fixação de sujeitos em paradigmas identitários a fim de libertá-los.

Tenho buscado fazer dessas reflexões a problematização de todo ideal de “nós” – racionais, humanos, brancos, letrados, que, com as políticas da diferença, aglutinaram outros “nós” (mulheres, negros, índios, homossexuais, queers) –, a qual não me parece suficiente para aplacar o debate político em torno do desejo de reconhecimento. Até porque, para as mulheres, a reivindicação do direito à diferença é antiga e tem sido historicamente uma pauta controversa. Desde a Revolução Francesa, as mulheres tomaram dois caminhos distintos na luta para se tornarem cidadãs. O primeiro exige que o ideal de cidadania alcançado pelos homens seja estendido às mulheres, de tal forma que a sociedade seja “neutra em termos de gênero”. Olympe de Gouges morreu na guilhotina argumentando que, “por natureza”, as mulheres tinham direitos iguais aos dos homens. No entanto, ao mesmo tempo que pretendia garantir a universalidade dos direitos entre homens e mulheres, também lutava para que se reconhecessem as diferenças a fim de atender a “necessidades específicas”. Na Inglaterra do mesmo período, Mary Wollstonecraft defendia que as mulheres têm capacidades, talentos, necessidades e preocupações específicas que devem ser levados em conta na sua cidadania. O direito à diferença, no entanto, não deveria ser incompatível com o direito à igualdade.

Por isso, antes de reivindicar diferença, tem sido preciso que as mulheres exijam igualdade – de direitos civis, como o voto que mobilizou as sufragistas; de direitos trabalhistas, como salários equivalentes para funções iguais, mas, sobretudo, uma igualdade que faça com que as mulheres deixem de ser esse grande povo colonizado. Coube à teórica feminista Joan Scott operar um importante deslocamento ao propor que é falsa a disjuntiva entre igualdade e diferença, trabalhando com uma ideia aparentemente muito simples: o oposto da igualdade é a desigualdade – que leva à discriminação – e por isso não seria preciso escolher entre isto ou aquilo, mas pensar que não se deve nem abandonar o direito à diferença, nem o direito à igualdade.

A discussão política proposta por Scott gira em torno da mesma questão que inspirou o surgimento do movimento feminista na Europa do século XVIII: submeter a mulher a uma identidade humana – sem considerar suas diferenças – seria voltar ao tempo em que a história dos homens era suposta como a história universal. Defender a identidade das mulheres seria retornar a um essencialismo metafísico fundado numa ideia de natureza feminina. E, ainda pior, aceitar as diferenças seria se submeter às discriminações derivadas destas diferenças.

Scott é uma das autoras evocadas pelo saudoso sociólogo Antonio Flavio Pierruci ao tematizar o problema da diferença a partir de pesquisas de campo feitas na cidade de São Paulo nos anos 1990. Ele entrevistou apenas aqueles que se identificavam como eleitores de candidatos da direita para perceber que o campo conservador da sociedade paulistana era, pelo menos naquele momento, devoto da diferença. Pierucci fez entrevistas com brancos que recusaram igualdade com os negros em nome da diferença, com homens que recusaram igualdade com as mulheres em nome da diferença, com heterossexuais que recusaram igualdade com os homossexuais em nome da diferença. São argumentos racistas, machistas, preconceituosos porque recusam a universalidade e manipulam a diferença para hierarquizar e organizar a vida social.

Em certa medida, é preciso pensar que muitos dos discursos de direito à diferença estão pautados por uma palavra – tolerância – que é o principal indicador do esgotamento das políticas da diferença. São proposições que perseguem o trilho da tolerância como forma de alcançar um tipo de consenso no qual, em nome de um “nós”, os “outros” devem tolerar as diferenças, ou, em nome da tolerância, a solidariedade ganha uma indesejável estrutura hierárquica na qual os que se consideram não subalternos podem generosamente estender a mão aos demais.

Tolerância, como bem lembra o filósofo Jacques Derrida, é um conceito herdado do cristianismo, no qual o outro nunca é aceito como igual, mas como uma concessão caridosa. Na tolerância haveria, segundo ele, um limite que configura, restringe e condiciona aquele que é tolerado segundo as regras de quem tolera. Mantém-se, aí, uma estrutura violenta que se dá na exigência de enquadramento do outro a uma moldura normativa que seja compreensível e se torna condição normativa e restritiva de reconhecimento.

Penso que falar em condição de precariedade e subalternidade nos levaria a pensar em direitos para qualquer alteridade, com a vantagem de não exigir que esta alteridade se configure em algum tipo de identidade prévia, dispensando o que Drucilla Cornell chamou de “desfile de carteiras de identidade”. Reivindicar a diferença me impõe a configuração de um modelo identitário – sem entrar aqui na discussão dos riscos essencialistas – no qual nenhuma categoria é suficiente para me representar.

Com os fundamentos contingentes entre precariedade e subalternidade, posso promover coligações entre todos e todas que precisem lutar contra as mais diversas formas de violência de Estado, tarefa urgente no Brasil do século XXI. Violências de Estado que tornam nossas vidas mais ou menos precárias, mais ou menos subalternas. Quem diz contingência não anula as referências de suas lutas, ao contrário, as amplia. Precariedade e subalternidade são motores para lutar contra a violência de Estado contra os indígenas, por exemplo, que vêm sendo exterminados como política de Estado desde o início da colonização, em 1500, mas que continuam sendo mortos ali, em Mato Grosso do Sul. Violência de Estado que promoveu torturas nos porões da ditadura, mas que continua promovendo torturas nas prisões de negros e pobres. Violência de Estado que foi a política escravagista, e que permanece nos assassinatos perpetrados pelo aparelho policial contra jovens negros, imensa maioria das vítimas dos crimes policiais. Violência de Estado que impediu a aprovação do projeto de lei que criminalizava a homofobia e que ameaça retirar dos currículos escolares o termo “orientação de gênero”. Violência de Estado cobrada no preço das tarifas de transporte, motivo inicial dos protestos políticos de 2013, seguidos de intensa violência policial contra aqueles que protestavam. Violência de Estado que é sempre maior e mais intensa contra as pessoas que acrescentam à condição de precariedade a subalternidade.

Carla Rodrigues

Doutora em Filosofia e professora de Ética do Departamento de Filosofia da UFRJ. Coordena o laboratório de pesquisa Escritas – filosofia, gênero e psicanálise.

Ricardo Basbaum

Artista multimídia, curador e crítico. Trabalha em torno de relações sociais e interpessoais através de dispositivos interativos. É professor da Universidade Federal Fluminense.

Como citar

RODRIGUES, Carla. Contra a tolerância. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, n. 11, p. 12-19, nov. 2017.