D DE DELINQUENTES

Texto de Vinciane Despret

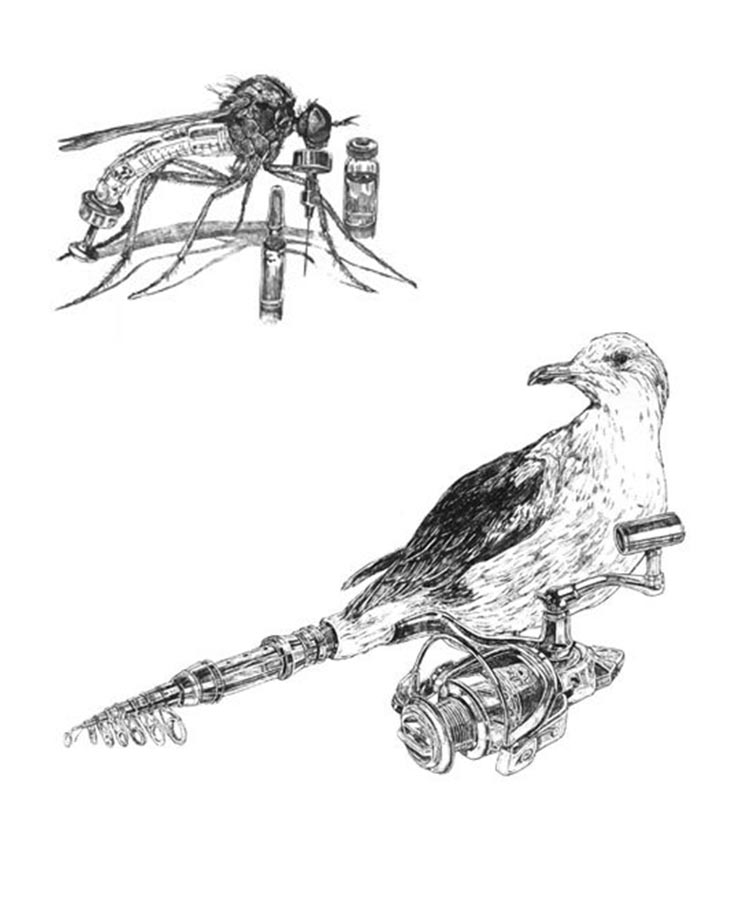

Spray de pimenta, pinturas de Gunga Guerra

Neste capítulo do livro “O que os animais diriam se fizéssemos as perguntas certas?”, ainda inédito em português, vê-se que a subversão não é privilégio de humanos. Macacos batem carteira e assaltam geladeiras, elefantes bloqueiam estradas, animais se rebelam contra as condições de vida em zoológicos e chimpanzés coletam fezes para seus planos de guerra.

Nas praias de St. Kitts, nas ilhas caribenhas, humanos e macacos compartilham sol, areia e… coquetéis de rum. O termo “compartilhar” sem dúvida traduz mais precisamente o entendimento que os macacos parecem ter da situação, distintamente do entendimento dos humanos, que se esforçam como podem para proteger seus drinks. Entretanto, eles não têm muito sucesso, pois seus rivais parecem estar muito mais motivados.

De fato, esse hábito já é antigo entre os macacos Vervet. Eles têm se embebedado por mais de 300 anos, desde o momento de sua chegada às ilhas, ainda na companhia de escravos trazidos para trabalhar na indústria do rum. Os Vervets desenvolveram o gosto pelo rum catando cana-de-açúcar fermentada nos campos. Hoje, a prática de furtar substituiu o antigo ato de catar e, na vizinhança com os macacos, os humanos enfrentam uma expansão sem precedentes daquilo que chamam, há muito tempo, de “flagelo social”.

Mas nem tudo está perdido: esses macacos devem ter muito a nos ensinar, e poderiam até mesmo solucionar alguns de nossos problemas. Os comentários nos vídeos que documentam essa história seguem sempre um desses dois rumos. Um programa de pesquisa conduzido pelo Medical Council do Canadá e pela Behavioral Sciences Foundation de St. Kitts generosamente forneceu bebidas a mil Vervets mantidos em cativeiro. Com a evidência das estatísticas, os pesquisadores concluíram que as porcentagens de consumo de álcool pelos macacos se alinham com as dos humanos.

Por um lado, um bom número de macacos parece preferir sucos e refrigerantes e recusam os coquetéis alcoólicos; dos que sobram, 12% bebem moderadamente enquanto 5% bebem até a total intoxicação e terminam, literalmente, rolando debaixo das mesas. As fêmeas mostram menor tendência ao alcoolismo e, quando elas cedem a esse hábito miserável, preferem drinks mais doces. O comportamento dos Vervets sob influência do álcool é similar ao dos humanos: alguns bebedores são alegres e travessos em situações sociais, enquanto outros se tornam rabugentos ou procuram brigas.

Os bebedores moderados têm hábitos que renderam a eles, de acordo com os pesquisadores, a designação de “bebedores sociais”: preferem beber entre meio-dia e quatro da tarde, em vez de beber de manhã. Os beberrões, por outro lado, começam mais cedo e preferem o álcool que foi misturado à água, em vez das bebidas doces. E se os pesquisadores liberam o acesso ao álcool somente durante um período reduzido de horas, eles se intoxicam rapidamente, até o ponto de desmaiar. Também foi observado que esses macacos beberrões monopolizam as garrafas e impedem que os outros tenham acesso a elas.

Tudo isso demonstra, de acordo com os pesquisadores, uma distribuição do uso do álcool que é similar à nossa, o que os faz concluir que uma predisposição genética determina o consumo de álcool. E voilà, temos boas notícias! Finalmente uma explicação que nos liberta de todos aqueles detalhes que complicam inutilmente a situação, como os bares, os fins de semana, o fim do mês, as saideiras, as festas, beber para esquecer, ou para lidar com a solidão, a insônia, a miséria social, a história da escravidão, das migrações e da colonização, o tédio do cativeiro.

Sob a denominação de “delinquência”, exemplos de animais criando problemas multiplicam-se pelo mundo. Seus crimes hediondos podem até ser divertidos, às vezes, mas em outras chegam a ser trágicos. Os babuínos da Arábia Saudita vêm há muito tempo consolidando sua reputação como ladrões que invadem casas e assaltam as geladeiras. No quesito batedores de carteira, pode-se ler no jornal britânico The Guardian de 4 de julho de 2011 que alguns macacos Nigra roubaram a câmera do fotógrafo David Slater no Parque Nacional da Indonésia e só a devolveram depois de terem tirado um punhado de fotos, a maioria deles mesmos. Quanto a esquemas e extorsão, ainda na Indonésia, sabe-se que os macacos do Templo Uluwatu, em Bali, costumam roubar câmeras e bolsas de turistas e que só as devolvem em troca de comida. Os casos de roubos cometidos por animais em áreas frequentadas por turistas são inumeráveis e, em algumas ocasiões, são acompanhados por agressões.

Mas muito mais dramática é a observação de uma mudança repentina no comportamento dos elefantes nos últimos anos. Em Uganda, por exemplo, alguns deles atacaram um vilarejo e impediram a passagem bloqueando as estradas. Sempre houve conflitos entre humanos e elefantes, especialmente quando espaço ou comida são objetos de competição, mas não era este o caso. A comida era abundante e naquela ocasião não havia muitos elefantes ali. Casos parecidos ocorreram também em outros lugares da África. Em todas as ocasiões, observadores mencionam que os elefantes não se comportam mais como costumavam se comportar na década de 1960.

Alguns cientistas evocam a emergência de uma geração adolescente de “elefantes delinquentes” que surge como efeito da deterioração dos processos de socialização normalmente cumpridos em cada horda. Essa deterioração é fruto dos últimos vinte anos de intensa caça ilegal e também dos programas de eliminação em vigor, praticados pelos órgãos responsáveis pela administração da vida selvagem. Esses programas eliminaram, em muitos grupos de elefantes, e de acordo com escolhas questionáveis (como todas certamente o são), as fêmeas mais velhas, sem atentar para as consequências catastróficas que isto poderia trazer para o grupo.

Outras estratégias igualmente bem-intencionadas para conter a superpopulação de elefantes incluíram a relocação de alguns jovens elefantes para que constituíssem novas hordas em outros lugares. Os resultados foram parecidos, pois em tais grupos as matriarcas exercem um papel essencial. A matriarca é a memória da comunidade, a reguladora das atividades; ela compartilha o que sabe e, acima de tudo, ela é fundamental para o equilíbrio do grupo. Quando uma horda encontra outros elefantes, é a matriarca que reconhece, por meio das assinaturas vocais, se eles são membros de um clã maior ou mais distante, e é ela quem indica como deve se dar o encontro. Uma vez que a decisão é tomada pela matriarca e é repassada aos demais membros do grupo, todos se acalmam.

Assim, das hordas que foram reconstituídas em um parque da África do Sul na virada da década de 1970, praticamente nenhuma sobreviveu. As autópsias realizadas indicaram que os elefantes tinham úlceras estomacais e outras lesões geralmente relacionadas ao estresse. Na ausência de uma matriarca e deixados sozinhos para prover o próprio desenvolvimento e equilíbrio, os elefantes se mostraram incapazes.

Quando esses animais começaram a atacar os humanos sem nenhuma razão aparente, tais hipóteses foram então consideradas: os elefantes teriam perdido os pontos de referência e as competências que podiam ser encontrados, antes, nos longos processos de socialização entre paquidermes. Alguns pesquisadores afirmaram que os elefantes apresentavam sintomas de estresse pós-traumático de maneira muito parecida com os humanos. Essa patologia tornou-os incapazes de manipular as emoções, lidar com o estresse e controlar a violência. Essas hipóteses, como se pode ver, tecem uma teia cada vez mais estreita de analogias com comportamentos humanos.

A partir da obra recente do pesquisador Jason Hribal, podemos considerar ainda uma segunda versão. O interesse de Hribal volta-se para aquilo que sempre chamamos de “acidentes”: eventos ocorridos em zoológicos e circos que notavelmente envolvem elefantes. Esses “acidentes”, em que os animais atacam, machucam ou matam seres humanos seriam, na verdade, atos de revolta ou, mais especificamente, atos de resistência contra os abusos que sofrem. E Hribal vai mais além: esses atos de resistência traduziriam, por trás de sua aparente brutalidade, uma consciência moral dos animais.

Aqui novamente vemos que o sistema de analogias alimenta as narrativas. O que era antes qualificado como acidente é hoje considerado o resultado de atos intencionais cujos motivos podem ser esclarecidos e compreendidos. Não nos esqueçamos do que havia por trás do termo acidente nos circos e zoológicos: além de essa denominação tranquilizar o público sobre o caráter excepcional do ocorrido, ela também definia uma situação que não foi movida por intenções verdadeiras. Todas as coisas supostamente devidas ao instinto animal também eram chamadas de “acidente”, o que excluía a ideia de que o animal pudesse ter uma intenção ou um motivo.

A proposta de Hribal de traduzir “acidente” em termos de desaprovação, indignação, revolta ou resistência ativa não é algo novo. Embora seja certamente rara entre os cientistas desde o fim do século XIX, essa ideia aparece também entre “amadores” tais como treinadores, criadores, cuidadores e funcionários de zoológicos. A tradução de Hribal conseguiu, no entanto, se impor numa situação recente que deixou poucas dúvidas sobre sua interpretação e que foi amplamente discutida no começo de 2009, quando imagens circularam na internet e manchetes foram publicadas em alguns jornais.

Santino, um chimpanzé do Zoológico de Furuvik, no norte de Estocolmo, criou o hábito de bombardear os visitantes com pedras. Como se isso não bastasse, pesquisadores interessados pela história notaram que Santino também planejava, com cuidado, os seus ataques. De manhã cedo, antes da chegada dos turistas, o chimpanzé coletava as pedras dentro de seu recinto e as escondia próximo à área de visita. Para completar, nos dias em que o zoológico estava fechado, ele simplesmente não fazia isso. Quando porventura ficava sem material de ataque, Santino fabricava mais munição trabalhando as pedras soltas de concreto encontradas em seu recinto. De acordo com os pesquisadores, havia evidência de capacidades cognitivas sofisticadas: a possibilidade de antecipação e, sobretudo, de planejamento do futuro. Restava pouca dúvida de que Santino empregava suas habilidades para expressar desaprovação.

O fato de que chimpanzés usam projéteis como armas já havia sido observado em outras situações de grupo. Eles amiúde coletam fezes para utilizar em seus planos de guerra e, embora seja verdade que suas fezes são frequentemente a única arma à disposição dentro dos limites dos zoológicos, os chimpanzés o fazem também no contexto da vida selvagem. É o modo como, algumas vezes, dão as boas-vindas a coespécimes estranhos, como os humanos. Um bom número de pesquisadores já pôde comprovar o fato por experiência própria.

Robert Musil disse uma vez que a ciência transforma vícios em virtudes: que ela aproveita oportunidades, emprega astúcia e considera o menor dos detalhes para o próprio benefício, cultivando a arte de inversões e de novas traduções oportunísticas. Se há um programa de pesquisa que merece essa descrição, seria a pesquisa conduzida por William Hopkins e equipe. Talvez não seja necessário salientar que tal pesquisa é prova de uma notável devoção à causa do conhecimento; podemos apreciar seu alcance olhando o protocolo e considerando a duração do experimento, que chegou perto dos 20 anos.

A questão que guiou Hopkins concerne a “nós” – raramente é o oposto quando se examinam chimpanzés em ambientes experimentais. A questão faz parte de um projeto mais amplo dedicado a iluminar nossas origens bem como, mais modestamente, a origem de alguns dos hábitos que adquirimos no percurso evolutivo. Nesse caso, o objetivo específico era retraçar por que destros são privilegiados entre a maioria dos humanos. Um pequeno detalhe. Exceto pelo fato de que muitas hipóteses já foram formuladas com base nesse detalhe. De acordo com uma delas – a que interessa a Hopkins –, o uso da mão direita se desenvolveu com a comunicação gestual. Por exemplo, lançar algo em direção a um alvo, mirando nele, não só implica os circuitos neurais responsáveis pelo comportamento comunicativo intencional, mas também requer a habilidade de sincronizar informações temporais e espaciais de maneira precisa.

O gesto mobilizaria assim circuitos neurais que poderiam ser considerados essenciais para a aquisição da linguagem. Em outras palavras, a prática de arremessar pode ter constituído um fator determinante em favor da especialização do hemisfério esquerdo do cérebro no que diz respeito às atividades comunicativas. E aqui entram os chimpanzés: como eles se situam “exatamente antes de nós” no caminho evolutivo, seriam os chimpanzés destros? Como podemos convencê-los a responder a essa pergunta? Teremos que resolver isso trabalhando simplesmente com base na sua tendência de querer arremessar. Isso não escapou aos cientistas que desde o primeiro encontro com os chimpanzés foram muitas vezes alvo do lamentável hábito das fezes arremessadas.

Hábito lamentável, com certeza, até se tornar um caminho valioso para o conhecimento. Por quase 20 anos – 20 anos! – pesquisadores se dedicaram, com notável sacrifício, aos excrementos jogados, coletando o máximo de informação para poderem esclarecer um dia os mistérios da humanização. Começando em 1993 com chimpanzés de cativeiro do Yerkes National Primate Research Centre, o estudo recrutou, dez anos depois, chimpanzés do M.D. Anderson Cancer Center da Universidade do Texas. A propósito, sabendo a que os chimpanzés eram submetidos no M.D. Anderson Cancer Center, podemos imaginar que a proposta experimental da equipe de Hopkins tenha contado com a aprovação deles.

Cinquenta e oito machos e oitenta e duas fêmeas foram observados arremessando fezes pelo menos uma vez, mas apenas oitenta e nove deles foram mantidos no estudo porque os macacos, para garantir a qualidade do resultado, tinham que ter manifestado este comportamento pelo menos seis vezes. Com uma pontuação mínima de seis arremessos por chimpanzé ao longo de muitos anos, podemos dizer que estamos bem distantes do cenário dos primeiros encontros, a menos que se imagine que os pesquisadores tenham recrutado um exército de humanos que aceitou desempenhar o papel do indivíduo desconhecido, o que não é mencionado.

É claro, os chimpanzés poderiam usar o método em outros contextos, como no caso de disputas ou para chamar atenção de outro chimpanzé ou de um humano distraído. Os cientistas, portanto, tinham várias estratégias à sua disposição. Mas outra hipótese também pode ser considerada: os chimpanzés entenderam o que os pesquisadores esperavam deles e se comportaram com graça, sem serem muito rígidos quanto à regra da não-familiaridade. Quem sabe, dentre tantas boas razões, quais poderiam ter despertado sua motivação?

Dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco arremessos foram observados entre 1993 e 2005 – e estes são apenas alguns dos que os pesquisadores foram o alvo, porque os resultados não incluem as tentativas feitas pelos macacos menos consistentes, os atiradores ocasionais. Provavelmente tudo valeu a pena, pois os resultados são conclusivos: os chimpanzés são, nesse caso, em grande parte, destros.

Vinciane Despret

Professora de filosofia nas Universidades de Liège e de Bruxelas. É autora de Que diraient les animaux…si on leur posait les bonnes questions?, inédito no Brasil, de onde foi extraído o ensaio que integra esta edição.

Gunga Guerra

Artista Visual nascido em Moçambique e radicado no Rio de Janeiro. Realizou exposições nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Nova Iorque, entre outras.

Como citar

DESPRET, Vinciane. D de delinquentes. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, n. 13, p. 66-75, mai. 2019.

Todos os direitos reservados. Este artigo não pode ser reproduzido.

© La Découverte, Paris, 2012.

Veja também

DIREITOS

NÃO HUMANOS

Texto de Paulo Tavares, Alberto Acosta, Luis Macas, Mario Melo e Esperanza Martínez

Direitos não humanos, vídeo de Paulo Tavares

A GRANDE ORQUESTRA DOS ANIMAIS

Texto de Bernie Krause

Bichos e engenhos, ilustrações de Nicoleta Sandulescu