É ESTE O

SÉCULO?

Texto de Diego Viana

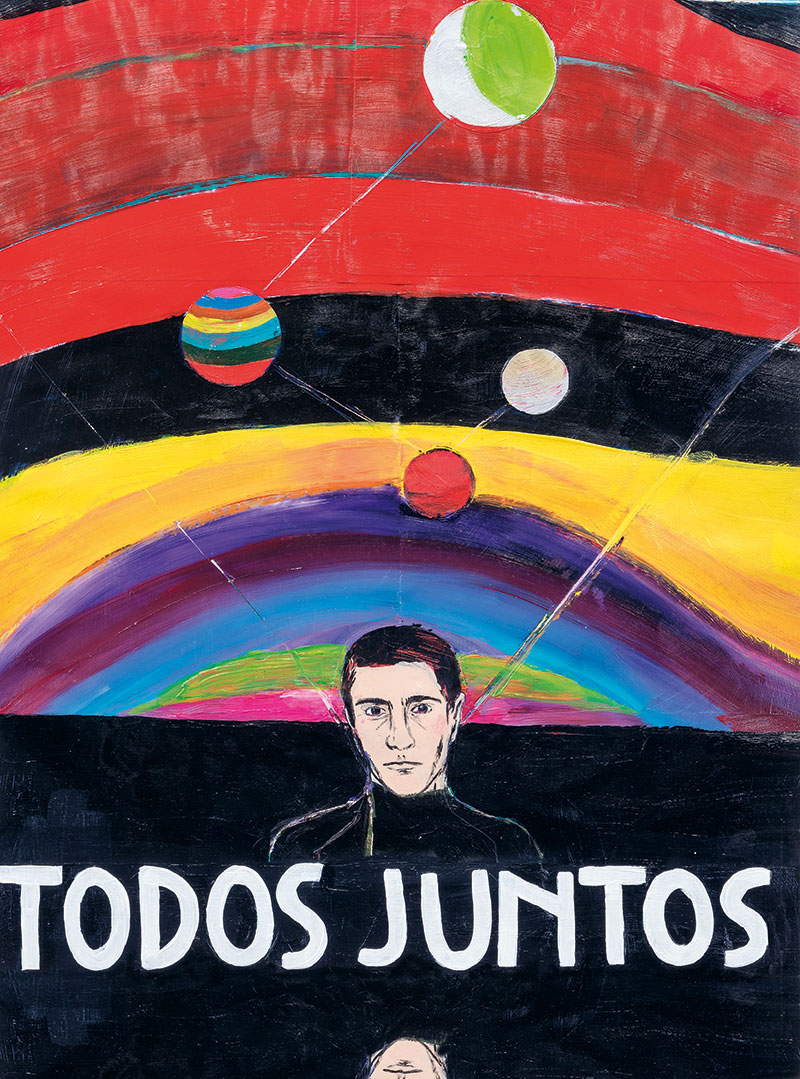

Sem título, pinturas de Vânia Mignone fotografadas por Felipe Berndt

O ano 2020 parece inaugurar o século XXI como tempo sombrio, como morte anunciada da ilusão do passado faustiano da modernização. Como responder às ameaças a nossa antiga noção de civilização? A esperança não é só afeto; é também método, e o desafio atual é um chamado à invenção.

Ao que parece, o século XXI começa agora. É o que leva a crer a leitura de tantas análises da pandemia de coronavírus. Epidemiologistas, estatísticos, antropólogos, filósofos, historiadores, economistas examinam essa doença de nome tão pouco impactante (covid-19, uma mísera sigla) e projetam suas possíveis consequências. Cada vez mais, soam certos de que o mundo não será o mesmo depois de meses com populações trancadas em casa, empresas e autônomos indo à falência, cadeias de valor rompidas, pacotes de estímulo governamentais, vigilância recrudescida.

Parece cedo, é claro, para decretar algo tão drástico como a inauguração de uma era. A rigor, nada impede que o trauma acabe sendo curto e continuemos a operar como antes. Só que esse seria apenas um adiamento: cedo ou tarde, o século XXI vai começar. Mas que século XXI? O que entendemos por essa passagem histórica, o início de um século? O que quer dizer “o mundo não será o mesmo”? E talvez valha a pena ainda ampliar a pergunta: é mesmo o século XXI que começa, por oposição a “século XX” ou “século XIX”, ou é outro tipo de período, talvez mais extenso, talvez mais restrito?

Costumamos tratar 1914 como o início do século XX, porque foi quando o assassinato de um herdeiro em Sarajevo provocou a reação em cadeia que mandou a pique a ordem mundial pós-napoleônica, eurocêntrica e imperialista. Há outras razões para ver aí uma transição, além da geopolítica. O século XX começa com a Primeira Guerra Mundial também por ela conter o gesto inaugural dos fenômenos de massa – uma matança em massa! –, que viria a reverberar nas técnicas e instituições do tempo que começava.

Talvez seja exagerado comparar uma doença, que se espalha pelo planeta durante alguns meses, como tantas outras já fizeram, a uma guerra de mais de quatro anos que matou milhões, derrubou impérios e forçou transformações profundas de mentalidade e modos de vida. Mas se a sensação de virada de século é tão forte, só resta examiná-la. E se admitimos que o século XXI começa agora, que tipos de fenomenologia, de tecnologia, de geopolítica estão em jogo?

O cerne do problema está no que se espera para o século nascente. Aqui chegamos à desconfortável constatação de que adentramos um mundo novo e incerto; seria preciso elucidar também por que tamanha impaciência em declará-lo inaugurado. É hora, pois, de encarar a evidência de que as perspectivas para as próximas décadas, em quase todas as previsões disponíveis, são bastante sombrias. É assim no campo do clima, da agricultura, da economia, da política, da saúde.

Mesmo se adotarmos a perspectiva otimista de que a humanidade será capaz de repensar seus modos de organização e alterar sua rota, o esperado para o século XXI é que seja eivado de catástrofes: ondas de calor, quebras de safra, pandemias, cidades inundadas, territórios ressecados, migrações forçadas, pragas, guerras por água e terra arável. Já está claro que a lógica da atividade humana nos últimos séculos é incompatível com os sistemas naturais dos quais esta mesma lógica depende. Por outro lado, a transição para lógicas mais compatíveis segue na gaveta dos esboços, embora tantas ideias sobre outros modos de vida já pululem mundo afora.

Dizer que o século XXI começa com o Sars-CoV-2 (essas siglas…) é dizer que estamos pela primeira vez encarando uma situação que, já esperávamos, será típica do nosso século. Estamos vendo, nas nossas cidades, nos bolsos e, para alguns, na própria carne, o que significa um mundo de desastres amplificados, multidimensionais, rapidamente disseminados em escala global, que inviabilizam o dia a dia por períodos indeterminados. Discutimos estratégias de mitigação, preparamos formas de adaptação, mas dificilmente conseguimos incluir nesses cômputos todo o escopo das transformações necessárias. Claramente, os piores cenários são quase inconcebíveis.

Ao reconhecer a próxima etapa histórica como um tempo de adaptação a condições duras, a primeira consequência é evidenciar como as instituições montadas no século XX, ou mesmo nas duas últimas décadas, são insuficientes para dar conta dos problemas que temos adiante. A questão não é apenas institucional – estamos atados a um campo conceitual e mesmo categorial que não dá mais conta de recobrir nosso mundo com sentido.

Provavelmente nossa maior falha, como geração, tenha sido o parco aprendizado que tiramos de episódios como o crash de 2008, as secas, inundações, queimadas, pragas, os refugiados sacrificados no Mediterrâneo, etc. Essas catástrofes expõem nossa tendência a fazer todo o possível para manter intactos os arranjos institucionais, os modos de existir e as formas de organização da vida com que nos acostumamos, mesmo quando é patente que se tornaram obsoletos, inviáveis, até suicidas. Talvez isso aconteça porque o discurso e o próprio pensamento fluem e aportam em categorias moribundas.

Algumas pistas dessa morte anunciada: a chamada “ascensão do populismo” encarnada em Trump, Orbán e outros (que nem merecem menção) é mais a conclusão lógica do esforço de manter os arranjos do que uma ruptura, como gostamos de pensar. Pensar que se trata de uma ruptura revela nossa crença voluntariamente ingênua de que “isto vai passar”, ou seja: de que vamos voltar aos arranjos civilizacionais em seu estado anterior.

“Ascensão do populismo”, “volta do nacionalismo” são expressões anêmicas, eufemismos neuróticos, para a recusa em reconhecer as máquinas de guerra que estão se montando nas esferas de poder. Essas figuras professam um discurso negacionista do clima, mas na prática são menos negacionistas do que quem pensa que é possível retornar ao mundo de Clintons, Blairs, Merkels, FHCs. Os poderes que orbitam os “líderes populistas” estão se preparando para manter o acesso a recursos que se tornarão cada vez mais escassos, enquanto o resto do mundo se despedaça.

Isso se dá não só porque 2020 inaugura, possivelmente, o século XXI como tempo sombrio, de catástrofes em série. Também devemos entender que o que se encerra com o século XX é um período de grande otimismo. A página que se vira pode não ser a do século, mas de algo mais extenso, correspondente a uma era de espírito expansivo, de crença na prosperidade e no progresso contínuos, material e espiritualmente. Trata-se de um período que remete, pelo menos, ao século XVIII, era do Iluminismo, da industrialização, das revoluções na França, no Haiti, nos Estados Unidos.

É dessa era que herdamos o principal das nossas categorias de pensamento e parâmetros de ação; e, logo, nossos arranjos políticos, econômicos, sociais; até nosso modo de ver o sagrado ou a natureza. Quase tudo que se disse, fez e pensou nesse período considerava que as condições de vida só melhorariam – para os humanos –, e com elas a humanidade como um todo, espiritualmente – ou melhor, a humanidade que subscrevesse às categorias de vida e pensamento disseminadas pela Europa.

O saber se tornaria enciclopédico e acessível a todos, a miséria seria eliminada, a democracia se tornaria dominante, a tecnologia avançaria tanto que a subsistência estaria garantida. No último impulso otimista, na década de 1990, os economistas chegaram a crer, com um espírito que remete aos alquimistas, que chegamos à fórmula da “grande moderação” e recessões estariam superadas para sempre. Até mesmo o subtexto dos movimentos revolucionários desse período era o da plena realização dos potenciais criativos da humanidade, e pouco chegou a ser colocado em termos de ruptura com o passo faustiano da modernização.

Em suma, estamos nos iludindo, como já nos iludimos depois de 2008, ao acreditar que a crise do coronavírus é um ponto de retorno do Estado de Bem-Estar, desta vez com keynesianismo, mas sem fordismo… Dizer que “o neoliberalismo morreu” porque o mundo rico despeja trilhões de dólares no mercado, não apenas com afrouxamento monetário, mas com políticas fiscais e transferências diretas a trabalhadores e pequenos empresários, é um enorme exagero. Quem talvez vá parar na UTI é a globalização, sobretudo depois das disputas em torno de material hospitalar, em que o governo Trump se destacou pela agressividade.

Podemos até esperar que alguns mecanismos emergenciais sejam perenizados para fazer frente a outras situações de crise súbita, mas dificilmente veremos mais do que isto. A resistência inicial dos poderosos a responder à epidemia, seja com o isolamento social, seja com pacotes de estímulo, é mais instrutiva do que o açodamento com que depois correram atrás do prejuízo. As máquinas de mentiras que sustentaram medidas suicidas, sobretudo nos Estados Unidos e ainda mais no Brasil, são instrumentos característicos de nosso tempo – e isto não vai mudar facilmente.

As medidas de vigilância (para não dizer espionagem) usadas na Coreia do Sul e, em seguida, em Israel, com a finalidade momentânea de traçar as linhas de transmissão do vírus, estarão disponíveis, assim que o momento mais agudo da crise passar, para aperfeiçoamento e ampliação. Não custa lembrar que todos os esforços da última década para denunciar os gigantescos esquemas de vigilância digital, envolvendo multinacionais e governos, foram derrotados. Há um enorme descompasso entre os incentivos para mudar a lógica da atividade humana e os incentivos para recrudescer os esforços de encastelamento (para aqueles que podem) nos restos do século XX, adiando, contornando e terceirizando riscos e crises, reprimindo focos de revolta e perturbação.

Nada de luz no fim do túnel, portanto? Não, se seguirmos cavando para baixo! O subtexto de tanto pessimismo é que a humanidade vai seguir no século XXI trabalhando com as mesmas categorias de interpretação de seu mundo e orientação de sua ação com que atravessou os períodos anteriores, mas numa era em que as condições concretas do planeta são amplamente desfavoráveis a esses modos de proceder. Cumpre cavar em outra direção.

Não faltarão referências para contrapor que, apesar dos sinais em sentido contrário, a humanidade nunca viveu período melhor. Para além do simplismo apologético, podemos mesmo reconhecer que a modernidade, no que se propôs a fazer, foi bem-sucedida. Basta analisar os indicadores da Agenda 2030 para ver que a proporção de indivíduos passando fome nunca foi tão baixa, que centenas de milhões de pessoas foram alçadas para fora da condição de miséria, doenças transmissíveis matam muito menos do que há um século, o analfabetismo está em baixa no mundo.

No entanto, pode-se perfeitamente aceitar como verdadeira a avaliação otimista e, ainda assim, manter-se pessimista quanto ao futuro. O primeiro motivo é evidente: todos esses indicadores falam sobre o passado e só dão sustentação ao espírito esperançoso da modernidade pós-Iluminismo. O segundo motivo é que esses dados tão encorajadores podem justamente estar na raiz de muitos dos problemas que esperamos enfrentar em breve – ou melhor, já enfrentamos, ainda que sem perceber.

Devemos nos concentrar nesse segundo motivo. Assim como não é o caso de louvar os ganhos técnicos, econômicos, sociais e políticos dos últimos séculos, como se ainda estivéssemos enredados naqueles mesmos problemas, tampouco é o caso de deplorar as escolhas do passado, como se quem as fez estivesse mergulhado nos nossos problemas atuais. Os excessos, as falhas, as crises daquilo que se encerra na eclosão do século XXI são precisamente o que nos revela os desafios vindouros.

Cabe ainda acrescentar outra pequena pergunta: não seriam os próprios indicadores dependentes de categorias cujos prazos de validade já começam a expirar? São, afinal, recortes de mundo que surgiram e se desenvolveram na era da modernidade otimista, ou seja, pertencem a ela. Nesse caso, o problema estaria na insistência em tentar entender os desafios à frente com a lógica adequada a problemas e condições que ficaram para trás.

Pensemos nas palavras que mais usamos para entender ou avaliar o mundo em que vivemos; termos como “eficiência”, “crescimento”, “desenvolvimento”, “mercadoria”, que associamos à economia; mas também palavras que usamos em outros contextos, como o par “democracia”/“ditadura”, “opinião pública”, “liberdade”, no ambiente político; e algumas noções mais híbridas, como “emprego”, “família”, “nação”. Há muitos mais, como “setor privado/público”, “exportação”, “aposentadoria”, “civilização”, “modernidade”, “PIB”, “déficit público”, “inflação”.

Sem usar palavras como essas, dificilmente conseguimos entender o que nos cerca, tomar decisões que afetam as nossas vidas e as dos outros, dialogar. Vê-se que é impossível separar o que entendemos por nosso mundo da linguagem pela qual organizamos nossa relação com ele – o que não quer dizer que a linguagem seja o ponto de partida do mundo ou sua fronteira, porque ela mesma vai tomando forma em resposta ao que nos afeta. Categorias pré-iluministas, como “direito divino dos reis”, “honra” e “glória” perderam o peso que tinham no edifício das virtudes, enquanto as categorias econômicas de eficiência, profissionalismo e produtividade ganharam valor em nosso mundo moderno.

A força das categorias é parecerem óbvias, o que envolve tornar outros esquemas categoriais incompreensíveis e aparentemente absurdos. Quando a eficiência, o profissionalismo e outras noções semelhantes se tornam os alicerces da virtude, elas tomam o lugar de noções como justiça, temperança e bem-viver (eudaimonia, às vezes traduzida também como “felicidade”), marcas de um mundo tão diferente que se tornou quase incompreensível. Pois bem, com o século XXI chega o momento de explorar alguns campos que nos soam absurdos, porque o óbvio se reverte em inconcebível.

Algo dessas mudanças já vem tomando corpo. Isso se evidencia na maneira como o conceito de civilização vem sendo reexaminado: em muitos meios, não carrega mais automaticamente um valor de incremento do espírito humano ou algo assim, passando a remeter a boas doses de violência, um caráter ilusório, uma desmesura dos povos que subjugaram os demais. Crescentemente associada à história dos últimos quinhentos anos, a noção de civilização carrega um subtexto de colonialismo – e o próprio termo “colonialismo” passou a ter conotações negativas que, há um século, não tinha.

É sintomática a mórbida dicotomia entre “salvar a economia” e “salvar vidas”, que grassou por algumas semanas na crítica ao confinamento. Mas sintoma de quê? De que colocamos a economia acima da vida? Ora, mas como isso foi possível, se é evidente que só há qualquer tipo de economia enquanto houver vida? Talvez seja mais um sintoma de que perdemos a noção do que vem a ser uma economia…

Chegamos ao ponto em que se tornou aceitável pensar que a economia é algo oposto à vida ou, pelo menos, além da vida. Eis um caso extremo da grande ilusão moderna apontada por Bruno Latour e Isabelle Stengers. Ela consiste em estabelecer uma cisão rígida (mas mediada) entre o mundo social dos humanos e o mundo natural, bruto; em termos científicos, consiste em isolar os fenômenos de toda valoração ou implicação que pudesse ser dita cósmica, aquilo que Bachelard denominou “obstáculo epistemológico”, para revelar apenas suas relações diretas de causalidade.

Enquanto se trata apenas de método científico, vá lá; mas a atividade que dizemos econômica não é redutível à linearidade causal expressa no par produção/consumo, como quer a mentalidade moderna. Ainda assim, ela não hesitou em aplicar essa lógica, de modo brutal, cego e desmesurado, a um mundo concreto, vivido, social.

Essa desmesura está na base de todo o maquinário de absorção, sujeição e aniquilamento que caracterizou o avanço colonial desde fins do século XV. Da expansão marítima ao fabuloso trabalho de engenheiros que rasgavam ferrovias nos territórios, marejando os olhos dos espíritos científicos e enchendo os bolsos de quem financiou tamanhas aventuras, a experiência moderna sempre insistiu na cisão com o que lhe parecia ser meramente um mundo natural, para em seguida absorvê-lo, como um buraco negro absorve luz.

Parte da explicação para nossa incapacidade de entender o que é uma economia está na confusão entre a variedade e a sofisticação do que pode ser apropriadamente chamado de econômico e o enorme dispositivo técnico montado para mobilizá-lo. Trocando em miúdos, aquilo que constitui uma economia (a elaboração dos modos de vida) foi soterrado por algo que podemos chamar de um gigantesco sistema de promessas de pagamento – não no sentido usual da expressão, mas no da arquitetura da moeda e dos instrumentos financeiros que a orbitam.

Podemos observar, por exemplo, que na atual crise ficou intacta a infraestrutura necessária para tocar a vida – produção, circulação, consumo. O que não se manteve foi o uso dessa infraestrutura, e bastou para ameaçar a ruptura do sistema econômico em níveis sem precedentes, ainda que talvez por um período curto. Materialmente, não há nada que impeça a retomada do sistema tão logo a população se sinta segura. Ou seja, do ponto de vista material, o uso da infraestrutura permanece disponível.

A produção de alimentos e energia não foi interrompida, as cadeias de distribuição tampouco, exceto por precaução. Não temos pontes, fábricas e cidades destruídas. Na prática, o único elemento do sistema econômico a congelar foi o sistema de pagamentos (sem falar na saúde, cuja saturação não é primariamente um assunto econômico, embora tenha causas e consequências econômicas). As medidas necessárias para manter uma estabilidade social bem acima do mínimo, talvez próxima do satisfatório, estão muito aquém do que países se dispõem a fazer em situações críticas, cujo paroxismo são as guerras. Esses são momentos em que pontes, fábricas e cidades são, sim, destruídas. Nada disso é o caso agora. Mesmo assim, a metáfora que temos ouvido é justamente a da guerra!

É nesse ponto que faltam mecanismos para lidar com interrupções e é nele que os governos vêm buscando respostas: juros reduzidos, créditos adiantados, emissão de títulos, diferimento de impostos e aluguéis, pagamentos emergenciais a trabalhadores, pequenos empresários, autônomos. Nada disso é mirabolante e é bem menos traumático do que, digamos, os cupons de racionamento dos tempos de guerra.

Foi por perdermos de vista o caráter sociopolítico do dinheiro que pudemos nos enredar nesta bagunça, dizendo tolices como “dinheiro não dá em árvore”, e que temos tanta dificuldade em projetar medidas que respondam bem ao momento de paralisia. A parte fácil é entender que será preciso estabelecer mecanismos de “ligar/desligar” a atividade econômica para os momentos de catástrofe. Mas isso também implica a ruptura com a crença disseminada de que um sistema econômico é uma máquina que funciona por conta própria, com leis próprias, manifestadas em indicadores aritméticos, veladamente monetários. Esse é o coração do problema das categorias, no campo econômico.

Portanto, como sistema complexo de natureza sociotécnica, nossa economia financeirizada é nada menos do que incompatível com o que promete ser o século XXI, este que, pelo visto, começa agora. Nestes instantes iniciais de século, a questão de curto prazo pode bem se resumir à pergunta que surgiu com a pandemia: a economia consegue sobreviver quando centenas de milhares de pessoas estão hospitalizadas, outras tantas morrendo, e muitas mais em quarentena?

A tendência, entretanto, é que a pergunta seja potencializada em proporções terríveis: a economia pode sobreviver quando centenas de milhares estão se afogando (imagine as cidades costeiras), outros milhares sufocando (pense nas queimadas), centenas de milhões de agricultores perdem suas plantações e inúmeros ficam sem água, ano após ano? Episódios dessa natureza já vêm acontecendo, e até agora a coordenação do sistema econômico-financeiro global – um sistema complexo e resiliente – foi capaz de conter possíveis danos à capacidade de pagamento em nível global. A pandemia foi a primeira vez em que essa capacidade foi posta em questão.

Para muitos, a resposta à incompatibilidade consistiria em reinstalar mecanismos de solidariedade social mediados pelo Estado, à moda do pós-guerra no mundo rico. Mas é preciso ir muito além, já que as categorias e instituições social-democratas têm os dois pés fincados na modernidade da grande indústria, estão baseadas na relação salarial, no emprego fabril e formalizado, na pura aritmética do nível de produto – vulgarmente conhecido como PIB. Logo, não será mais o caso de trabalhar com essas categorias.

Em momentos de ruptura, como o atual, seriam necessários mecanismos de interrupção de todas essas relações estabelecidas, para que os danos da catástrofe ficassem contidos em suas fronteiras. Seria preciso que dívidas, juros, aluguéis, impostos, pagamentos de toda ordem se congelassem e retomassem com o retorno à, digamos, normalidade. Mecanismos como a renda emergencial teriam de ser disparados automaticamente.

Já isso, hoje, parece inconcebível, distante do nosso quadro de pensamento. Uma economia cuja moldura institucional levasse em conta a certeza de eventuais interrupções?! Trata-se, entretanto, apenas do que seria preciso para lidar de modo um pouco menos traumático com as interrupções do processo econômico que podemos esperar para as próximas décadas. Ou seja, esse é o mínimo necessário para tentar responder às ameaças dentro do esquema conceitual com que estivemos acostumados, mantendo os princípios da vida econômica que levamos desde o século XVIII.

Se quisermos passar a uma vida conforme aos problemas concretos do século XXI, precisaremos de uma capacidade inventiva muito maior. Será preciso pensar as possibilidades para que mercados funcionem de modo intermitente, em consonância com as condições do mundo natural. Vale começar aprendendo a lição do “substantivismo” de Karl Polanyi, que aponta a inversão característica da modernidade: considerar o social como incorporado à economia, em vez do contrário. Para garantir condições de subsistência e conforto, o mecanismo de mercado é apenas um dos caminhos (Polanyi elencou outros dois: reciprocidade e redistribuição). Há condições para que mercados funcionem. Com incerteza – financeira, política, ecológica –, o sistema de pagamentos pode ruir. Mesmo funcionando, há condições para que mercados sejam úteis; e no caso da gestão empresarial da saúde, claramente essas condições não foram atingidas.

Quando se fala nas principais fontes de catástrofes e perigos no século XXI, a lista costuma incluir mudança climática, biotecnologia, inteligência artificial, poderio nuclear. Grosso modo, são estes os nossos principais riscos existenciais. Cada um alimenta os demais, já que são componentes de um sistema integrado e complexo, o sistema do planeta, hoje tão geofísico quanto econômico, tão ecológico quanto tecnocientífico.

Nos noticiários sobre o coronavírus, lemos que laboratórios mundo afora correm atrás de vacinas e talvez em um ano tenhamos resultados. Lemos que bactérias estão mais resistentes a antibióticos, mas que também estão sendo desenvolvidas novas classes de medicamentos contra estas superbactérias. Sabemos que as vacinas foram fundamentais para controlar doenças como pólio, sarampo e varíola, e continuam sendo fundamentais para mantê-las sob controle. Sabemos também que o saneamento nos protege do cólera e da febre tifoide; que um bom urbanismo é fundamental contra a tuberculose e outras doenças respiratórias. Metrópoles superpovoadas são espaços ideais para a transmissão de vírus como o da atual pandemia, mas também são onde melhor se previnem as doenças e mais se tem acesso a tratamentos de saúde.

Todos esses elementos estão profundamente conectados. Uma zoonose como o ebola ou o coronavírus não apaga a humanidade da face da Terra porque nossos sistemas de prevenção e tratamento evitam maiores estragos. Essa segurança permitiu que a humanidade continuasse avançando sobre florestas, escravizando animais e ampliando manchas urbanas. Microorganismos outrora assassinos, presentes nos nossos corpos, não nos afetam mais, porque temos como combatê-los ou estão enfraquecidos. Não se pode mais separar nossa saúde, individual ou coletiva, dos dispositivos técnicos com que vivemos e que constituem boa parte do nosso mundo.

Mas há mais. Os laboratórios que investigam curas e vacinas dependem de financiamento, seja por meio de impostos, investimentos ou empréstimos. Os sistemas de distribuição dependem igualmente de financiamento, mas também de transportes, que, por sua vez, dependem de energia extraída, ainda hoje, majoritariamente de combustíveis fósseis. O urbanismo e o saneamento que garantem boa parte da nossa saúde dependem, além do financiamento, da disponibilidade de mão de obra, o que implica sistemas de educação, distribuição de alimentos e – veja a recursividade – saúde, urbanismo etc. O acompanhamento e o combate de qualquer doença, praga ou catástrofe dependem de redes extensas de informação e comunicação, que dependem de computadores, satélites, pesquisadores, universidades, eletricidade…

Esse conjunto de sistemas está integrado também aos ciclos ecológicos: chuvas, vento, rotação e translação da Terra, efeito-estufa, correntes oceânicas. Como vimos com a redução da poluição na China e na Europa durante a quarentena, essas variáveis tampouco podem ser desconectadas da ação humana – ou do sistema de pagamentos que faz as vezes de economia.

Vê-se que o sistema é resiliente porque é capaz de enfrentar um sem-número de crises sem romper, mesmo que precise se transformar. Mas “sem-número” não significa uma infinidade. Em sistemas complexos como o que envolve o planeta e a atividade humana, dispositivos de compensação (e estabilização) podem se converter subitamente em mecanismos de reforço, provocando reações em cadeia destrutivas e muito velozes. Da extrema resiliência deriva-se rapidamente para a extrema vulnerabilidade. As extinções em massa ocorreram dessa maneira: foram rápidas e súbitas.

Inteligência artificial, biotecnologias, clima, energia nuclear, finanças e indústria estão conectados de múltiplas maneiras, constituindo um super-sistema-mundo em que todas as tendências da complexidade se reforçam, da acelerada complexificação à resiliência e à vulnerabilidade. Muitas pequenas rupturas podem ocorrer sem derrubar o “sistema de sistemas”, muitas vezes, inclusive, reforçando-o, embora se acumulem resíduos que podem se revelar fatais. Talvez o acúmulo de tensões, ao aumentar o estresse do sistema, leve ao colapso; talvez leve a uma supersaturação que induza à reconfiguração do sistema, fomentando uma nova lógica, novos atratores, novas categorias, instituições etc. Talvez daí possa jorrar a esperança.

Jean Pierre Dupuy, que cunhou a expressão “catastrofismo esclarecido” para designar a postura racional e esperançosa perante uma catástrofe já encomendada e cada vez mais palpável, teme que os sistemas em tensão acabem redundando em guerras que ponham tudo a perder. A corrida contra o tempo pode ser posta nestes termos: invenção ou guerra. Há que se inventar novas categorias e parâmetros para outras configurações do sistema-mundo, antes que estejamos afogados num dilúvio de ferro, fogo e sangue. A esperança não é só um afeto; também é método.

Se as categorias da modernidade se tornaram obsoletas, resta nos perguntarmos como serão forjadas e de onde virão suas substitutas. De fato, elementos de esquemas de interpretação do mundo no século XXI já flutuam pelas margens. Algum gaiato poderia dizer que as figuras políticas monstruosas em ascensão também vêm das margens dos sistemas políticos estabelecidos. Este gaiato teria razão, até certo ponto. Quando os modelos antigos começam a exibir trincas, quem primeiro se sobressai são suas formas adulteradas, teratológicas, advindas das margens, mas ainda se alimentando do sistema moribundo.

Essas formas só têm a oferecer o esforço violento de postergar a invenção, mas esta tarefa tende a ser cada vez mais trabalhosa, exigindo volumes cavalares de energia. É de se esperar que haja linhas de conflito e que esses nomes monstruosos sejam a vanguarda do atraso. Interessa mais investigar de onde virá a invenção: aí reside a beleza das possibilidades abertas, da esperança e da coragem de viver.

As possibilidades são incontáveis. É da natureza da margem multiplicar-se, variar infinitamente. As energias que circulam nas margens podem ser capturadas por essas figuras monstruosas e destrutivas, mas também podem ressoar umas com as outras e criar formas inesperadas, cuja fecundidade é impossível prever e depende de tendências mais amplas com as quais poderão se conectar.

É difícil escapar à tentação de fazer um arrazoado de iniciativas que introduzem novas lógicas (ou lógicas marginais) e, com elas, o potencial de reconstrução de categorias. Basta falar em princípios como permacultura, laboratórios maker, circuitos de troca, que funcionam nos interstícios das cadeias globais de valor, por canais que resistem a traumas que seriam capazes de romper os vínculos em escala maior. Pululam mundo afora esquemas de comércio justo, moedas complementares, bancos comunitários, permitindo um manejo mais adaptável e fluido da distribuição dos meios necessários à vida, bem como sistemas de pagamento controláveis e sujeitos ao imperativo do bem-estar e do bem-viver.

Em momentos de crise, como a pandemia deixou claro, podemos perceber como algumas categorias são maleáveis, ainda que busquem se manter rígidas. De um lado, governos e outras instituições abrem exceções em suas maiores crenças, ainda que a contragosto: auxílios a desempregados e pequenos empresários, rendas básicas emergenciais etc. De outro, reforçam-se ou ressurgem, sobretudo nas periferias, redes de solidariedade que se acreditava terem sido soterradas ou tornadas obsoletas pela modernidade individualista e contratual. Redes como estas podem até mesmo evitar cenários apocalípticos como os esboçados por muitos, com roubos a supermercados e famílias pobres empurradas para a fome. Não quero dizer que basta contar com redes de solidariedade e que podemos ficar tranquilos a respeito das categorias que organizam nosso mundo. Mas podemos aprender com elas, enxergar nelas elementos de outras dinâmicas.

Como sabemos, o coronavírus, assim como, antes dele, o ebola, o HIV e vários tipos de influenza, é uma zoonose, ou seja, um patógeno que transita de outros animais para humanos. Ele oferece, portanto, uma ocasião propícia para especular sobre outras instâncias de um trânsito entre mundos que nos forçamos a pensar como separados; a zoonose, como a queimada, a praga, a inundação e, muitas vezes, o câncer, apareceria como um mediador, um viajante, um diplomata cujas mensagens são a morte, a doença ou misérias de outros tipos. Naturalmente, só pode nos parecer assim porque imaginamos essa divisão – absolutamente ficcional.

Não há propriamente um trânsito, se entendermos que a relação entre mundo humano e mundo animal é uma questão de mera topologia. E o agente dessa comunicação das doenças entre humanos, morcegos, porcos, frangos e outros bichos, esse minúsculo xamã da morbidade, é um ente microscópico, tão simples, tão estranho – um vírus! Um pedaço de código genético encapado que nem sequer conseguimos determinar como sendo vivo – ou melhor, como sendo um ser vivo de pleno direito (direito!).

Existe um curioso paralelismo entre o simples vírus e toda a complexidade do aparato tecnológico humano. O primeiro nos lembra da nossa inserção inescapável nas dinâmicas naturais – ou cósmicas, para empregar um termo mais carregado de implicações. Enquanto isso, o aparato técnico, ao operar justamente na mediação física e psíquica com o meio, tem nos feito esquecer seus dinamismos (necessários, inescapáveis), dando a impressão de que nos isola deles.

Boa parte da reconstrução das categorias sociais, políticas e econômicas consistirá em refundar a lógica dos dispositivos técnicos, para que sejam os operadores das tarefas de enxergar nossa inserção nos dinamismos naturais, ampliar os modos desta inserção, reforçar a conexão entre nosso metabolismo e os demais. Também isso existe nas margens, aparece em filigrana nas ciências do clima e do sistema-Terra mais amplamente. De modo mais próximo ao cotidiano, aparece no esquema de Kate Raworth com os círculos concêntricos da economia possível, que ela compara a uma rosquinha (Donut Economics). Não à toa, o subtítulo de seu livro: “Pensar como um economista do século 21”, o que só reforça a ideia de que era um século ainda por começar.

Aparece também na paulatina reemergência de tantos saberes que foram suprimidos ou absorvidos pelo saber magno do espírito científico moderno, objetivante, isolante, triunfal ao silenciar sobre valores e vínculos cósmicos, enquanto agia tecnicamente sobre estes mesmos valores e vínculos. Pelo menos, vejo assim a retomada de interesse em pachamama, sankofa, ubuntu, motainai, candomblé…

Trata-se de um trabalho árduo, de longo prazo, que só pode ser levado a cabo com muita reflexão, mobilização e articulação. A seguir no exercício de pensamento em que reconhecemos no coronavírus um verdadeiro evento, um ponto de virada, ato fundador, o que se apresenta diante de nós é um chamado à invenção. O mundo passou as últimas décadas postergando transformações cuja necessidade era patente. Sem reação digna de nota, assistimos à perpetuação dessa mecânica econômico-financeira fracassada, suicida, desconectada dos próprios princípios. Pasmos, mortificados, acompanhamos a ascensão irresistível de figuras políticas doentias, alimentadas por medos, vergonhas e dores indefiníveis. Uma autêntica necropolítica, engordando com a perspectiva do mortífero.

Talvez faltasse engrenar o século XXI. Talvez estivéssemos meramente na fase de transição para ele. Mas, com o coronavírus, mensageiro da vida indecidível, irrompe um século em que a vida, ela mesma, é uma questão de decidir. Se for assim, encerrou-se a década do impasse com um chamado a encerrar a agonia da modernidade. Eventualmente vamos sair de casa; e lá vai estar o século XXI, esperando por nós.

Diego Viana

Jornalista e economista, é mestre em Filosofia Política pela Universidade de Nanterre (França) e doutor pela USP. Foi professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESP-SP) e colaborador do Valor Econômico, da Folha de S. Paulo e do Instituto Moreira Salles.

Vânia Mignone

Pintora e gravadora formada em Publicidade e Propaganda pela PUC-Campinas e em Educação Artística pela Unicamp. Participou da 33ª Bienal de São Paulo e de exposições em Ohio e Beijing.

Como citar

VIANA, Diego. É este o século?. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, n. 14, p. 2-11, jul. 2020.