ÉPOCA DA

FANTASIA

Texto de André Antunes

Documentos históricos revelam os números exorbitantes da caça e do comércio de peles de animais na Amazônia durante o século XX – e a resiliência ecológica de espécies como a onça-pintada, o maracajá-açu, a ariranha, a lontra, o queixada, o caititu e o veado-vermelho.

Foram necessários vinte dias de viagem para percorrer os três mil quilômetros desde o ponto de partida. Durante a Segunda Guerra Mundial, atracado ao porto do derradeiro seringal, o imponente barco a vapor Rio Aripuanã desembarcava os seus últimos passageiros e bens industrializados provenientes de Manaus, enquanto se reabastecia de produtos extrativistas e passageiros oriundos das florestas do Rio Iaco, no alto Rio Purus.

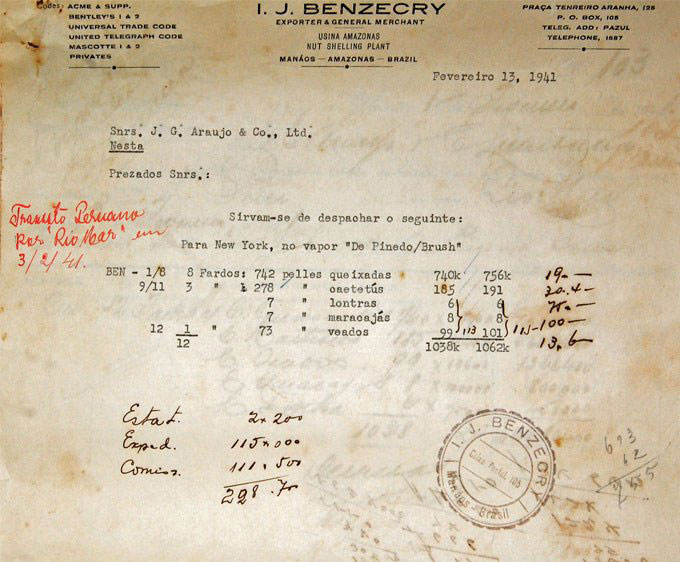

Todo o movimento era minuciosamente registrado pelo finado comandante Fortunato Lopes em guias de embarque e manifestos de cargas. Com essas guias, a J.G. Araujo Ltda. fazia o controle de caixa do maior império econômico da Amazônia durante o século XX. Também era nesses registros que a Manáos Harbour – empresa inglesa concessionária dos serviços portuários – organizava seus quadros estatísticos anuais, com a relação de todas as mercadorias embarcadas e desembarcadas no Porto de Manaus.

A documentação histórica arquivada durante os opulentos ciclos econômicos extrativistas tem sido desbravada e analisada à luz da ecologia histórica da Amazônia. A partir dos documentos e de relatos de alguns de seus protagonistas, o comércio internacional de peles silvestres na Amazônia, que se estendeu por quase todo o século passado, foi reconstruído e os seus efeitos sobre a fauna foram revelados.

Pelo menos duas dezenas de espécies de mamíferos e répteis silvestres pautavam a praça comercial de Manaus e Belém: onça-pintada, maracajá-açu, maracajá-peludo, ariranha, lontra, queixada, caititu, veado-vermelho, capivara, peixe-boi, jacaré-açu, anta, cutia, mucura d’água, tamanduaí, jacaré-tinga, iguana, sucuri, jiboia, jacuraru e jacuruxi. Estima-se que entre 1904 e 1969 foram legalmente caçados mais de 20 milhões de animais nos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, sendo que as 11 primeiras espécies movimentaram cerca de 500 milhões de dólares corrigidos. Esses números são certamente subestimados, pois desconsideram as peles contrabandeadas e aquelas não aproveitadas devido ao mau estado de conservação. Além disso, é impossível estimar quantos animais foram fatalmente feridos por caçadores, mas que não tiveram suas peles extraídas.

No final do século XIX, o ciclo da borracha transformou a fundo a economia e a sociedade amazônicas. Cerca de meio milhão de colonos migraram para a região; uma imensa frota de navios a vapor surgiu para o transporte de bens industrializados, produtos extrativistas e passageiros; o sistema de crédito conhecido por aviamento adaptou-se e alastrou-se, estendendo-se desde as casas aviadoras e exportadoras de Manaus e Belém até os seringais do interior.

Quando as plantações do sudeste asiático jogaram para o chão os preços da borracha em 1912, todo esse sistema entrou em colapso. Quem não foi à falência foi obrigado a encontrar produtos substitutos. Foi então que o comércio internacional de peles e couros de animais, antes irrelevante, cresceu vertiginosamente, abastecendo os mercados dos Estados Unidos, Europa e Sul-Sudeste do Brasil. Nesses destinos, os couros eram industrializados e transformados em bolsas, calçados, carteiras, luvas e nos famigerados casacos de pele.

Na década de 1900, quando pouco mais de mil peles silvestres passaram anualmente pelo porto de Manaus, a atividade de caça era focada no veado-vermelho (Mazama americana). Na década seguinte, já incluindo outras espécies, esse número saltou para 15 mil. Na década de 1920, já eram 50 mil peles por ano. A alta demanda dos países ricos colocou a atividade como a terceira mais importante para o erário amazonense no fim da década de 1930. Estima-se que em 1939 um milhão de peles silvestres tenham sido legalmente comercializadas nos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.

É nesse momento que o jacaré-açu (Melanosuchus niger), uma espécie que iria aumentar ainda mais a escala do comércio e estender a atividade para a várzea da Amazônia, entra no mercado. Com o aumento no preço da juta, muitas famílias se mudaram para as várzeas ao longo do Solimões e Amazonas, principal hábitat do jacaré-açú. Aparecem os primeiros curtumes especializados na industrialização de couros. Entre os curtumes instalados em Manaus, destacaram-se o Crocodylo (décadas de 1930 e 1940), o Mago (décadas de 1940 e 1950) e o Canadense (décadas de 1960 a 1980) – indústrias que detinham alta tecnologia tcheca e alemã, importada via Buenos Aires e Montevidéu. Após o tratamento industrial, o quilograma do couro curtido de jacaré-açu atingia mais de dez vezes o valor da pele salgada.

A Segunda Guerra Mundial representou um capítulo à parte. Se por um lado a demanda europeia por couros amazônicos foi reduzida, a norte-americana não sofreu qualquer abalo. Ao contrário, parece ter aumentado à medida que sua indústria e sua sociedade de consumo prosperavam como resultado do crescimento econômico exorbitante proporcionado pelo conflito. Além disso, com a invasão do sudeste asiático pelo Japão, o abastecimento mundial de borracha foi seriamente comprometido e a atenção mundial se voltou novamente às regiões extrativistas da goma amazônica.

O Acordo de Washington, firmado em 1942 entre os Estados Unidos e o Brasil, previu a reestruturação da cadeia produtiva da borracha na Amazônia. De um lado, os Estados Unidos investiriam enormes capitais na reestruturação dos seringais, no afluxo de mão de obra extrativista para a região e no reaparelhamento da frota fluvial. Em troca, todo o excedente de borracha produzido pelo Brasil seria exportado exclusivamente para os Estados Unidos. O governo brasileiro criou o Banco de Crédito da Borracha, que em teoria deveria realizar todas as operações comerciais que envolvessem o material. Um contingente estimado entre 35 e 80 mil soldados da borracha, oriundos do semiárido brasileiro, foi enviado para as regiões mais produtivas, em especial aos estados do Acre e do Amazonas.

A grande maioria dos produtos amazonenses de origem extrativista não foi contemplada no acordo de Washington, focado unicamente no látex. Com isso, durante o conflito mundial a exportação de produtos como a castanha ou o pau-rosa, que geravam divisas significativas, foi interrompida. É provável que as casas aviadoras, tendo perdido grande parte de suas fontes de lucro com as restrições de importações pelos Estados Unidos, tenham se voltado para um dos poucos produtos que mantiveram uma demanda estável e cujos preços seguiram em ascensão: os couros e as peles silvestres.

Especialmente a partir da década de 1950, a moda “selvagem” passaria a figurar nas passarelas das principais capitais europeias e norte-americanas. Casacos de pele se tornariam símbolos de luxo e objetos de desejo e poder entre mulheres que se dispusessem a pagar até 20 mil dólares por uma peça confeccionada com as peles de três ou quatro onças-pintadas, de oito maracajá-açu ou ainda de 12 a 14 maracajás-peludos. A tendência gerou um boom nos preços e fez com que o comércio de peles chegasse ao seu segundo pico na Amazônia.

Regionalmente, esse período é conhecido como época da fantasia, referência ao nome genérico das peles de luxo, como a da onça-pintada (Panthera onca), do maracajá-açu (Leopardus pardalis), do maracajá-peludo (L. wiedii), da ariranha (Pteronura brasiliensis) e da lontra (Lontra longicaudis). Qualquer velho caçador do interior da Amazônia lembra que, nas décadas de 1960 e 1970, uma pele de primeira (ou seja, sem furos de chumbo, bem limpa e conservada) de onça, maracajá ou ariranha era trocada por uma espingarda nova com uma caixa de cartuchos. Nesse momento, difundiram-se pelo interior da Amazônia os gateiros, caçadores profissionais especializados em felinos que se utilizavam principalmente dos currais, como eram conhecidas as armadilhas artesanais e iscadas com carne de caça para capturar os animais.

No calor do debate global em torno do comércio internacional de animais e plantas silvestres – iniciado durante a década de 1960 por membros da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN) – dezenas de países assinaram, em 1973, a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção (CITES). Esse acordo previa maior regulação no comércio mundial da fauna e da flora que abasteciam a fome norte-americana e europeia por recursos naturais, representando uma importante mudança no que diz respeito ao uso e à conservação dos recursos naturais renováveis. No Brasil, o movimento também vinha ganhando força e, após anos de embates entre conservacionistas e exportadores de couros, a Lei da Fauna foi publicada no ano de 1967, proibindo a caça em todo o território nacional e o comércio de produtos oriundos da fauna.

A pressão comercial intensa entre as décadas de 1930 e 1960 deixou profundas marcas na Amazônia, muitas delas ainda em cicatrização. Os documentos históricos e as análises subsequentes revelam diferentes respostas populacionais, entre as espécies terrestres e aquáticas, à caça comercial do século XX.

A despeito dos altos valores das peles de ariranha e jacaré-açu no fim da década de 1960, a produção de suas peles nesse período não representou mais do que 10% dos picos de produção das décadas de 1930 e 1940. A lontra, por outro lado, menos cotada no mercado internacional, se mostrou mais resiliente do que a ariranha, possibilitando uma produção relativamente alta na década de 1960. A partir de 1963, o jacaré-tinga, espécie até então ignorada pelo mercado, passou a substituir o jacaré-açu à medida que este último foi se tornando extinto.

A demanda por couro de peixe-boi (Trichecus inunguis) se estendeu até a década de 1950, quando os produtos para os quais esta espécie se destinava, tais como mangueiras, correias e taquetes industriais, passaram a ser produzidos a partir da borracha sintética. A demanda local por carne de peixe-boi, no entanto, manteve-se até pelo menos a década de 1970 (quando cessaram os registros!). A quantidade de animais disponíveis foi progressivamente minguando, e o número de animais comercializados também não voltou a atingir mais do que 10% da produção de 1930. Nem mesmo o maior dos roedores, a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), com hábitos semiaquáticos e uma taxa reprodutiva relativamente elevada, parece ter escapado à sobre-exploração nas várzeas amazônicas.

Esses padrões são constantemente verificados nas conversas com anciões no interior da Amazônia. “Aqui no Rio Jaú, a coisa mais difícil de ver era uma ariranha ou um jacaré-açu. De vez em quando aparecia alguém vendendo uma pele de ariranha, caçada em algum igarapé lááá no alto Rio Jaú”, recorda-se o Sr. Sebastião. É comum que indígenas e ribeirinhos com cerca de 30 anos só tenham conhecido a ariranha quando jovens: “A primeira vez que vi uma ariranha, tive medo, pensei…que diabo é aquilo?”, relembra o Sr. Francisco, morador do Rio Tapauá. Se, por um lado, as ariranhas foram localmente extintas em diversas regiões da Amazônia, por outro, seu retorno recente evidencia a capacidade de recuperação populacional.

Nos picos do comércio de peles, era comum que toneladas de carne apodrecessem sem proveito – um trágico banquete para os urubus e as piranhas. Trata-se de um bom exemplo do desastre da falta de regulamentação e controle do uso de recursos que, apesar de renováveis, se explorados comercialmente em regime de livre acesso podem não ter a capacidade de recuperação populacional condizente com a extração sustentável.

História semelhante foi protagonizada pelo queixada (Tayassu pecari), o único ungulado florestal (grupo de mamíferos com casco nas extremidades dos membros), que vive em grupos enormes. Exímio prestador de serviços ecossistêmicos, o queixada influencia a estruturação florística da floresta, regulando a abundância de espécies vegetais ao predar e pisotear sementes e plântulas, transformando totalmente o solo da floresta após sua passagem. Além disso, ele consiste no principal item da dieta da onça-pintada e, em grande parte da Amazônia, das populações humanas. Mas se o queixada poderia ser resiliente à caça de subsistência, ele não foi à caça comercial do século XX.

Nesse período ocorreram enormes estragos aos seus bandos. Quando uma vara de queixadas era encontrada por caçadores especializados em peles, era com frequência quase totalmente dizimada, especialmente quando flagrada atravessando um rio. Obviamente, essa não era uma prática comum à grande maioria dos caçadores da Amazônia. Muitos deles condenavam esse “crime”, pois sabiam que “faltaria no futuro”. De fato, a produção de peles de queixada foi gradualmente caindo à medida que a espécie desaparecia de diversas regiões da Amazônia durante o período da caça de peles. A produção no fim da década de 1960 foi de apenas 30% daquela de 1930.

Ainda assim, muitas espécies terrestres (incluindo o queixada) mostraram-se muito mais resilientes à exploração comercial do que as espécies aquáticas, a despeito de seus níveis de extração mais altos. Isso pôde ser verificado pela próspera produção de várias espécies terrestres durante a década de 1960, em resposta à aceleração dos preços de suas peles. Dentre elas destacam-se o caititu (Pecari tajacu) e o veado-vermelho (Mazama americana), cujas produções no segundo pico, de 1965 a 1969, foram ainda maiores do que no primeiro, no final da década de 1930. Até mesmo a produção de peles de onça-pintada e maracajás cresceu durante a década de 1960, indicando que suas populações estavam no geral saudáveis.

Os diferentes níveis de resiliência entre as espécies aquáticas e terrestres à caça comercial parecem resultar dos padrões espaciais distintos de acessibilidade humana à fauna nestes dois ambientes. A grande maioria da população amazônica concentra-se historicamente em comunidades e aldeias ao longo dos rios ou igarapés. Os ambientes aquáticos, além de proporcionalmente menores em relação à terra firme, são acessados via embarcações, que permitem ao caçador navegar maiores distâncias e carregar grandes volumes de produção e, quando menores, possibilitam a exploração de cada trecho de rios, igarapés, lagos, várzeas, igapós, paranãs.

Já no mundo terrestre, as habitações esparsas ante a imensidão da floresta e o modo de forrageio central dos caçadores possibilitaram a sobrevivência de grandes populações animais mesmo em momentos de intenso comércio de peles. Como a movimentação pela floresta se dá basicamente a pé (às vezes intercalada com canoas), o acesso à fauna pelo caçador torna-se espacialmente restrito. Pense, por exemplo, no que é carregar um animal como um veado-vermelho, que pode atingir 50kg ou mais, por cinco quilômetros em meio à floresta (é verdade que, muitas vezes, as carnes eram deixadas para trás – e para somar esse peso um caçador poderia juntar cerca de 33 peles de veado-vermelho, ou 45 peles de queixada, o que significava um impacto muito maior).

As áreas afastadas das ocupações humanas configuram verdadeiros refúgios, onde os animais podem se reproduzir livremente. O excedente de indivíduos procriados acaba por contrabalançar a intensa caça próxima às comunidades e aldeias. Esse sistema de refúgios e áreas de caça é um dos principais mecanismos pelos quais a sustentabilidade da caça vem sendo mantida há séculos na Amazônia. Os refúgios mantiveram-se pela dificuldade de acesso na imensidão amazônica.

Entretanto, durante a maior parte do período marcado pelo comércio de peles, o desmatamento na Amazônia ainda era coisa do futuro. Desde a década de 1970, a abertura de rodovias transcontinentais, como as BR-230, 163, 319, 174 e 364, vem expandindo a fronteira desenvolvimentista, trazendo consigo formas de colonização e de uso da terra na maioria das vezes incompatíveis com a capacidade de resiliência da fauna e da flora. O resultado é que, nos últimos 50 anos, pelo menos 20% da floresta desapareceram.

A conversão da floresta em extensas áreas de pastagem e monoculturas de soja, associada à abertura de rodovias e ramais, além de diminuir o efetivo populacional da fauna, aumenta o acesso às áreas remotas que até então se caracterizavam como refúgios. O mecanismo que garantiu a resiliência da fauna até mesmo nos tempos áureos da caça comercial na Amazônia passa a ser de tal forma colapsado que não poderia mais sustentar as populações da fauna e os papéis ecológicos desempenhados por ela.

Os efeitos negativos da caça de animais selvagens são abordados por inúmeros trabalhos científicos. A remoção de indivíduos reduz o efetivo populacional, podendo causar, em alguns casos, efeitos em cascata na cadeia trófica, comprometendo funções vitais para a manutenção do ecossistema, tais como a dispersão e a predação de sementes, a polinização e a regulação do tamanho populacional das presas através da predação, entre outros.

Pensemos, por exemplo, na quase extinção local de uma espécie como o queixada, responsável por transformar o solo da floresta durante sua passagem. Seu desaparecimento completo refletiria diretamente na composição e na estrutura florística da floresta. E o que aconteceria com as populações da onça-pintada, seu principal predador? Talvez os caititus, mais resilientes à caça, se aproveitassem da ausência de sua espécie-irmã, que outrora limitava sua abundância por exclusão competitiva (os caititus são menores em tamanho corpóreo e na extensão dos grupos), e as onças pintadas tivessem que mudar sua dieta. No ritmo atual de desmatamento, que é oposto ao do investimento em pesquisas de base, é bem provável que muitas áreas sejam perdidas antes de verificarmos essas hipóteses, assim como tantas outras.

Embora a caça de subsistência certamente reduza as populações animais, em especial daquelas com taxa reprodutiva mais lenta, tais como a anta, o peixe-boi e os macacos barrigudo e aranha, nenhuma espécie parece ter sido caçada até a extinção na Amazônia. A extinção da megafauna na Amazônia ainda é objeto de especulações e não pode, por falta de estudos sobre o assunto, ser atribuída unicamente à caça. Há indícios de que as mudanças climáticas e ambientais do Pleistoceno tenham tido um papel importante nesse sentido.

Desde a chegada de humanos na Amazônia, há mais de 10.000 anos, a caça e a pesca vêm provendo as únicas fontes de proteína de origem animal, cruciais à sobrevivência de centenas (ou milhares) de povos indígenas e, mais tarde, dos ribeirinhos. Além disso, a caça integra a estrutura social e religiosa dessas populações, que conhecem a ecologia e a história natural de nossa fauna como ninguém. Por isso, o manejo da caça na Amazônia interfere enormemente tanto na conservação da fauna quanto na cultura e soberania alimentar do povos que ali vivem.

O bem-estar humano e os modos de vida tradicionais das populações ribeirinhas e florestais, indígenas ou não indígenas, têm sido reconhecidos por um farto arcabouço legal no país. Ele inclui a Constituição Federal e a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais. Esta última explicita que “os direitos dos povos em questão aos recursos naturais existentes em suas terras deverão ser especialmente protegidos”. Esses direitos são ainda assegurados por diversos outros marcos legais, como Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o Plano Nacional de Áreas Protegidas, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. No caso específico dos indígenas, a caça é garantida pelo Estatuto do Índio.

Certamente a caça de subsistência requer maior regulamentação e de alguma forma isso vem sendo proposto no Projeto de Lei 6268/2016. No entanto, tendo em vista os atuais retrocessos nos poucos avanços socioambientais conquistados nas últimas décadas, incluindo flexibilização das leis ambientais, redução dos direitos indígenas, interrupção nos processos de demarcação de terras indígenas, diminuição das áreas protegidas previamente estabelecidas e aumento das mortes no campo, o que parece estar em jogo nesse PL não é a conservação da fauna ou os diretos dos povos tradicionais da Amazônia, mas um projeto que visa a obtenção do lucro às custas da fauna e o “controle” populacional das espécies silvestres em prol dos rebanhos que pastam as paragens outrora cobertas por florestas. A revogação da Lei de Proteção da Fauna nesse momento é preocupante, especialmente porque os dispositivos previstos pelos instrumentos jurídicos atuais já são passíveis de regulamentação da caça de subsistência.

Ainda que a Lei de Proteção à Fauna publicada em 1967 proíba a caça em todo o território nacional em seu primeiro artigo, ao especificar que é proibida a “utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha” da fauna silvestre, o primeiro parágrafo do mesmo artigo abre a possibilidade de manejar a fauna através da caça, explicitando que “se peculiaridades regionais comportarem o exercício da caça, a permissão será estabelecida em ato regulamentador do Poder Público Federal”. E alguns estudos têm demonstrado a capacidade de resiliência da fauna ante à caça. Passados 50 anos, o Estado negligencia o manejo da fauna através da caça, ao manter sua proibição irrestrita a partir de uma visão exclusivamente preservacionista. Assume-se assim a possibilidade de as populações que tradicionalmente usam a fauna e vivem à margem do mercado passarem fome, uma vez que não há qualquer outra fonte de proteína ao alcance desses grupos. Ainda que alguns advoguem em favor dos “incentivos” à criação de animais domésticos, como porcos e galinhas, a situação é um tanto mais complexa, e esse tipo de imposição pode ser igualmente autoritária, em especial aos povos que vêm “criando” e usando os animais silvestres in situ à sua forma.

Os povos tradicionais tem lidado com declínios populacionais da fauna em decorrência da sobrecaça há séculos. Formas empíricas de minimizar os impactos da caça estão muitas vezes impressas na cultura das populações tradicionais. As ferramentas tradicionais de manejo dos estoques populacionais animais incluem os receios aos donos da caça, tabus alimentares, locais e períodos sagrados, resguardos, xamanismo e seleção de presas, entre outros. Embora ignoradas pela maioria dos gestores e ecólogos de fauna, essas instituições locais têm muito a nos dizer a respeito da resiliência das espécies à extração, e deveriam ser consideradas na construção do zoneamento, acordos locais de caça e programas formais de manejo.

Se os direitos de acesso aos recursos locais fossem de fato reconhecidos e implementados, através do manejo comunitário, com bases científicas e boa governança, passaríamos a saber muito mais sobre os efeitos da caça de subsistência sobre as diferentes populações de animais silvestres. Há espécies com diferentes níveis de resiliência, que habitam ambientes com produtividades e impactos humanos muito variáveis, e que são usadas de formas distintas por centenas de culturas. As possibilidades de manejo de cada espécie sob diferentes cenários são distintas, e é preciso entender a complexidade de cada contexto local.

Bem como os serviços básicos ao bem-estar social, como educação e saúde, a soberania alimentar através do manejo da fauna, seja através da caça ou da pesca, deveria ser institucionalizada pelo Estado, para então tornar-se programa de governo. Os resultados da regularização seriam, além da ampliação do conhecimento sobre nossa fauna, a mobilização e o empoderamento das populações tradicionais, a redução dos riscos de subnutrição destas populações e, inclusive, a minimização dos impactos da caça.

André Antunes

Biólogo e pesquisador no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e na Wildlife Conservation Society.

Como citar

ANTUNES, André. Época da fantasia. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, n. 10, p. 20-25, mai. 2017.

Veja também

DIREITOS

NÃO HUMANOS

Texto de Paulo Tavares, Alberto Acosta, Luis Macas, Mario Melo e Esperanza Martínez

Direitos não humanos, vídeo de Paulo Tavares

A MALDIÇÃO

DOS RECURSOS

Texto de Eric Macedo

Viagem pitoresca pelo Brasil, fotografias de Cássio Vasconcellos