JEROKY, A

DANÇA DO BROTO

Texto de Anai Vera e Carlos Papá

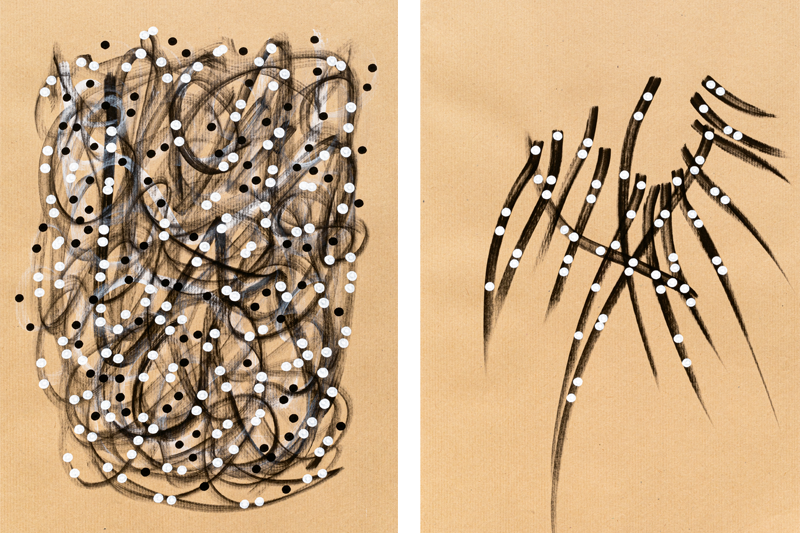

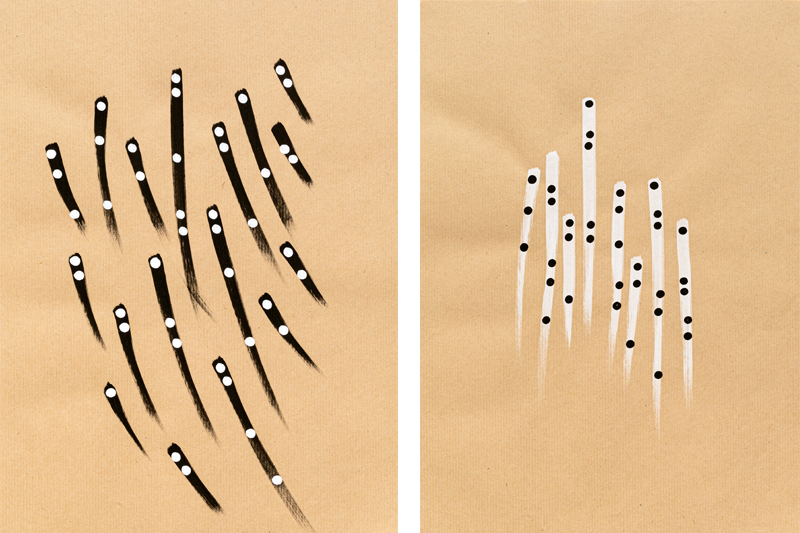

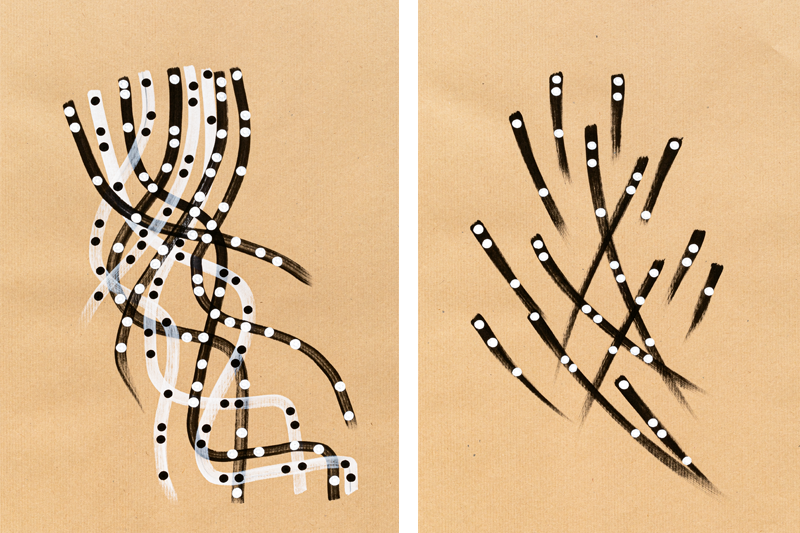

Rastros, pinturas de Aislan Pankararu

Neste artigo, escrito/pensado/sonhado como uma coreografia, desvelam-se, por meio de movimentos dançantes, alguns dos aspectos da relação que os Guarani mantêm com a Mata Atlântica.

Há milhares e milhares… só havia o escuro. Há milhares e milhares, a escuridão era absoluta. O escuro primigênio era um manto que cobria tudo. No meio do curso do escuro, surgiu Nhanderu Tenonde, o Nosso Pai Primeiro. Ele – também conhecido como Nhamandu Ru Ete ou Nhamandu Tenondegua – aflorou como uma semente. Desabrochou-se. Criou-se a si mesmo.

Ainda no escuro, seu corpo germinou dançando como um broto flexível, suas mãos eram como ramos floridos que arvoravam um cetro. As flores de seu kapyxiã (coroa ou cocar) eram feitas de penas de aves sagradas, adornadas com gotas de orvalho. Entre as corolas do cocar voava o pássaro originário maino’i, o beija-flor. Nhanderu Tenonde não enxergava trevas, pois era iluminado pela luz do próprio coração, mensageiro do dia. No meio da escuridão, surgiu urukure’a i, a coruja, mensageira da noite escura.

Ainda no escuro, Nhanderu Tenonde criou a fala, ayvu rapyta, o fundamento da palavra. Criou também o sol, seu filho Nhamandu. Criou os deuses do patamar divino, a Terra e tudo o que existe no cosmos. Fez surgir a árvore originária, sustento da Terra, para trazer frescor, alimentos e medicina. Fez surgir a serpente e, com ela, os sentimentos, o desejo e as energias que pairam no cosmos. Foi a escuridão que permitiu a existência de tudo. A escuridão, então, é como a mãe do universo. A escuridão é a responsável por todos estes surgimentos: o universo, o deus Nhanderu Nhamandu, a Terra, as florestas e também nossos corpos.

Tudo que nasce é como um broto. Tudo que brota, dança: ojeroky. Assim, dançando, as coisas surgem e crescem. O termo guarani -jeroky é traduzido como “dança”, mas, se nos aprofundamos em sua raiz, significa “desabrochar-se como uma nova semente” (-je = reflexivo, –ro = flexão verbal da 1ª pessoa; –ky = broto novo). A nova semente germina na escuridão do subsolo e dela desponta a raiz que vai se propagando. Aparece a primeira folha que, dançando, precisa sair do subterrâneo em busca de luz. Com nossos corpos acontece o mesmo: precisamos dançar para sair do ventre materno em direção à luz.

Essa é uma das versões da história que o povo Guarani Mbya conta sobre a origem do universo, da Terra e da humanidade. Contudo, para contar a história cosmogônica completa, algumas palavras ou páginas seriam insuficientes; para conhecê-la por completo precisaríamos de muito tempo-espaço, conceito indivisível para esse povo. Por isso a escolha por dizermos “há milhares e milhares”, sem especificar uma quantidade de tempo-espaço: ele não é mensurável dentro dos termos juruá (não indígenas).

O grande povo Guarani, que inclui os povos Guarani Mbya, Nhandéva e Kaiowá, é a maior população indígena no Brasil hoje, com 85 mil pessoas. O território guarani originário, no entanto, estende-se além das fronteiras nacionais, abrangendo também Paraguai, Bolívia, Argentina e Uruguai, o que representa mais de 280 mil pessoas em mais de 1.416 comunidades ou aldeias.

As aldeias ou tekoa guaranis (tekoa para os Mbya; tekoha, para os Kaiowá e Nhandéva) – termo que significa “lugar onde vivemos segundo nosso modo próprio de ser” – devem cumprir certos princípios da cosmologia desse povo, sendo muito importantes alguns elementos considerados heranças dos divinos: áreas de mato (ka’aguy), terras aptas para a instalação de roças (kokue) e cultivos, rios, animais para caça, plantas medicinais, além de certas plantas consideradas sagradas, como a palmeira jerivá (pindo), o bambu (takua), o cedro (yary) e também o urucum (yruku) e a erva-mate (ka’a).

Apesar de numerosas, muitas aldeias guaranis não têm terra demarcada ou estão em áreas muito restritas. O acesso à terra é uma das bandeiras da luta guarani na atualidade. No Brasil, aldeias dos Guarani Mbya e comunidades dos Guarani Nhandéva situadas em seis estados brasileiros têm se organizado na Comissão Guarani Yvyrupa (CGY), organização fundada em 2006 e dirigida e coordenada pelos Guarani, escolhidos em Aty Guasu (grande assembleia) a cada três anos. Yvyrupa é o termo que designa o eixo ou a estrutura que sustenta a plataforma terrestre, e que remete à ideia do território ocupado tradicionalmente por esse povo antes da conquista e da colonização.

Grande parte do território ancestral guarani está localizado na Mata Atlântica. Quando os Guarani falam da floresta (ka’aguy), quase sempre estão se referindo a esse bioma, como afirma a antropóloga Maria Inês Ladeira, depois de anos de convivência e pesquisa sobre a territorialidade guarani mbya.

Depois da Amazônia, a Mata Atlântica é a segunda maior floresta tropical da América do Sul. Durante os tempos de invasão e colonização das Américas, essa floresta começou a ser destruída, em parte pela extração desmedida do pau-brasil e em parte devido à exploração intensiva e desordenada do mato. Atualmente, menos de 10% da floresta de Mata Atlântica que existia originalmente segue de pé. Populações tradicionais dessa região, como indígenas, quilombolas, caiçaras e povos ribeirinhos, entre outros, dependiam dela de forma quase exclusiva. Ainda hoje alguns desses grupos resistem, descendentes dos primeiros habitantes que cuidavam da floresta. Com o avanço descontrolado do “desenvolvimento” e do “progresso”, essas populações foram expulsas de seus territórios tradicionais ou ficaram marginalizadas; ainda assim os conhecimentos sobre a floresta se mantêm vivos na memória e há quem lute para defendê-la, como é o caso do povo Guarani Mbya.

É profundo o vínculo dos Guarani – e dos povos indígenas em geral – com as florestas e os vegetais. É interessante notar, no entanto, que na língua guarani não existe um termo específico do vocabulário equivalente a planta ou flora, no sentido de seres pertencentes ao reino vegetal, como na Biologia. Existe uma classificação própria das comunidades vegetais e ambientais, que depende de aspectos ecológicos, características morfológicas, formas de utilização, entre outros.

No livro Mbaé kaá tapyiyetá enoyndaua [A botânica e a nomenclatura indígena], publicado originalmente em 1905, o naturalista João Barbosa Rodrigues manifestava seu encanto pela sistemática e pela taxonomia indígenas, explicando que a “aplicação da inteligência indígena no reino vegetal” não classifica só pelas formas (como fez inicialmente Carlos Lineu, considerado o “pai da taxonomia”), mas também pela função e pelo uso, entre outros, com um tato que demonstra uma grande intimidade com os vegetais. Segundo Rodrigues, os povos indígenas não possuem um método artificial de classificação, e “a [sua] nomenclatura é clara, precisa e exata, como são reais os proveitos que se tiram dos vegetais segundo a maneira de aplicá-los”. Com seus estudos e publicações, o naturalista promovia a necessidade de diálogo entre as ciências “ocidental” e indígena.

Temos assim, por exemplo, takuare’ẽ (nome comum em português: cana-de-açúcar; tradução: takua = cana, bambu, e’ẽ = doce, ou seja: ‘bambu doce’); yvyra pytã (canafístula; yvyra = árvore, madeira, pytã = vermelho, ou seja: ‘árvore de madeira vermelha’); ka’arẽ (mastruz; ka’a = erva, rẽ = cheiro forte ou ruim, ou seja: ‘erva de cheiro forte’); kapi’i kaxĩ (erva-cidreira; kapi’i = capim, kaxĩ = cheiro, ou seja: ‘capim de cheiro’); yvaro (pessegueira-brava; yvaa = fruta, ro = amarga, ou seja: ‘fruta amarga’); texa poã (erva-de-santa-luzia; texa = olho, poã = remédio, ou seja: ‘colírio’); jatevu ka’a (dólar; jatevu = carrapato, ou seja: ‘erva do carrapato’), karaja ka’a mirĩ (erva-de-passarinho; karaja = bugio, mirĩ = pequena, ou seja: ‘pequena erva do bugio’); kavara ka’a (erva-de-são-joão; kavara = cabra, ou seja: ‘erva da cabra’). Por outro lado, na classificação guarani das comunidades vegetais, yvyra é a denominação comum para as árvores; ka’a, para as ervas (porém também a erva-mate é chamada especificamente com este nome); kapi’i, para os capins ou pastos; yxypo, para os cipós; karaguata, para os caraguatás ou bromélias; amambái, para as samambaias. Hogue são as folhas, poty ou yvoty são as flores. Os Guarani Mbya chamam genericamente a floresta de ka’aguy, existindo também nomes específicos para cada ambiente fitonômico e estrutural da mata. Nhuu é o nome para os prados e campos, kokue são as roças, e o sufixo –ty (ou –ndy para palavras nasais) designa regiões com predominância botânica: pindoty (pindo + ty) indica abundância de palmeira jerivá, da mesma forma que pakovaty é bananal, avaxity é milharal e takuare’endy é canavial.

Para os antigos Guarani Mbya, o termo Mata Atlântica não fazia sentido nenhum; essa é uma denominação recente para a floresta. Mata Atlântica é um nome inventado pelos juruá, que, por sua vez, se inspiraram no – também “novo” – nome do oceano. Novo porque quem estava aqui nas origens falava outras línguas, tinha outros conceitos e outros vínculos com esse território-floresta. Novo porque se trata de um nome imposto pelos moradores-colonizadores que chegaram séculos depois.

A Mata Atlântica não é a única floresta nem o único território que foi esvaziado de seu significado originário. O apagamento dos nomes, das descrições e dos termos tradicionais dos topônimos, das pessoas, das florestas e dos territórios jamais é neutro. Esvaziar a floresta de seu conteúdo simbólico e cultural ancestral foi necessário para silenciar e suprimir seu vínculo social. A floresta foi rebatizada como “mata”, não mais que um recurso material. Isso constitui um ecocídio, em que não apenas árvores e indivíduos foram extintos, mas também sistemas de referências simbólicas e culturais. Relações recíprocas de troca entre sociedade e natureza foram desenraizadas para a exploração capitalista e colonialista do ambiente.

Embora pareça que as áreas urbanas têm pouco contato com a natureza, as pessoas dependem da floresta, direta ou indiretamente, para serviços essenciais como abastecimento de água, regulação do clima, agricultura, pesca, energia elétrica e turismo. A Mata Atlântica abriga 72% da população brasileira (cerca de 120 milhões de pessoas) e é a segunda floresta mais ameaçada no mundo, com um ritmo de desmatamento 2,5 vezes superior ao encontrado na Amazônia. Há uma sobrevalorização e um destaque dados à floresta amazônica que, embora sejam necessários, invisibilizam de certa forma a Mata Atlântica e as populações indígenas e tradicionais que ali vivem.

Os juruá precisam reaprender o significado originário da floresta e podem conhecê-lo por meio da filosofia de vida dos Guarani. Temos conversado intensamente sobre isso e, nos últimos anos, diante da necessidade de ampliar a história e o imaginário dessa mata por meio da memória do seu povo, Carlos Papá e sua companheira, Cristine Takuá, têm compartilhado uma série de rodas de conversas, lives e vídeos através do Selvagem Ciclo de estudos, projeto cujo objetivo é articular conhecimentos a partir de perspectivas indígenas, tradicionais, acadêmicas e científicas. Nessas oportunidades, insistem que o nome originário da Mata Atlântica seja (re)conhecido.

Para isso é preciso voltar à origem. Como é que os antigos Guarani Mbya chamavam essa floresta ou esse ambiente? Doralice, mãe de Carlos Papá, era uma sábia anciã, observadora e conhecedora das plantas medicinais, dos ciclos naturais, de técnicas de plantio e das paisagens da região. Ela ainda era viva na época em que surgiu a curiosidade por conhecer o nome autêntico da mata, e era ela quem poderia saber a resposta. A descoberta não seria tão fácil quanto parecia, já que não se tratava de uma simples tradução do termo floresta (ka’aguy).

Para Doralice, falar de Mata Atlântica não fazia muito sentido. A anciã queria entender o que os juruá queriam dizer com esse nome. Foi necessário explicar a ela que os não indígenas chamam de Mata Atlântica a floresta litorânea que se estende desde o Uruguai e o estado do Rio Grande do Sul até o litoral do nordeste brasileiro. Que é na Mata Atlântica que vivem os Guarani Mbya. Que nela também se encontra a Terra Indígena Ribeirão Silveira (também conhecida como Rio Silveira ou apenas Silveira), onde vivia Doralice e até hoje vivem seus filhos, sua nora, seus netos e mais de 450 pessoas, no litoral norte de São Paulo, perto do oceano.

Doralice levou alguns minutos para responder; vários pensamentos esvoaçavam em sua cabeça, como o beija-flor que dançava no cocar de Nhamandu. Com sua sabedoria, ela disse que os antigos conheciam tudo isso como Nhe’ẽry. Nas belas palavras guaranis, podemos dizer que Nhe’ẽry é “o lugar onde as almas se banham”. Um lugar sagrado. Etimologicamente, Nhe’ẽry significa nhe’ẽ = alma, espírito; e ry = meio ou ambiente líquido, caldo, sumo. Contudo, na cosmologia guarani mbya o significado é muito mais profundo. Nhe’ẽry é uma crítica à noção ocidental de floresta, porque inclui muitos outros elementos, humanos e não humanos, para além da mata, um ambiente líquido sagrado que é muito mais, também, do que o oceano. Nhe’ẽry é o lugar onde as almas se banham para se despirem do corpo imperfeito. Os corpos que um dia se banharem nessas águas poderão se purificar, atingir a elevação espiritual e alcançar a “Terra sem males”, yvy marae’ỹ.

A “Terra sem males” é um conceito guarani conhecido, porém um tanto controverso. Ele foi considerado o propulsor das grandes migrações históricas guaranis e tem mobilizado muitos estudos. Textos escritos pelo casal de antropólogos franceses Pierre e Hélène Clastres (A fala sagrada, e A Terra sem males, respectivamente), em que os autores consideraram que as migrações guaranis tiveram impulsos puramente proféticos, se converteram em leituras obrigatórias na etnologia. Contudo, há quem critique essa teoria clastreana. Um exemplo são os trabalhos de Bartomeu Melià, linguista e antropólogo jesuíta, e do arqueólogo Francisco da Silva Noelli, que também trouxeram à tona a questão das necessidades ecológicas (apontadas anteriormente aqui como requisito para o estabelecimento do tekoa) e da economia de reciprocidade como motivações para a circulação guarani na região da Mata Atlântica.

Melià afirma que o “mapa cultural Guarani se sobrepõe a um mapa ecológico, que se não é de todo homogêneo, tampouco quebra certas constantes ambientais”. Podemos afirmar que essa constante ecológica é a Mata Atlântica. Se olharmos o Mapa Guarani Continental produzido por uma iniciativa conjunta de aldeias e organizações do Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia, podemos observar que, ainda nos dias de hoje, esse povo ocupa – até onde é possível – os mesmos espaços de seu território ancestral, mesmo que de forma fragmentada e dispersa. Timóteo Verá Popygua, pensador e escritor guarani mbya, em seu livro Yvyrupa, a Terra uma só, defende a continuidade histórica das comunidades guaranis e sua relação com a Mata Atlântica, e alerta contra a destruição dessa floresta, que afeta diretamente o território e o modo de viver guarani, fazendo um chamado de urgência para a demarcação de todas as terras.

Estudos arqueológicos recentes têm demonstrado que as regiões habitadas por povos indígenas são as mais preservadas ecologicamente. Os povos indígenas e tradicionais foram e são os principais responsáveis por preservar, recuperar e proteger biomas contra a exploração predatória. Um exemplo disso é a resistência guarani contra o avanço das fronteiras coloniais nas florestas, lutando há mais de 500 anos contra a devastação. Freg Stokes, historiador australiano, em sua tese de doutorado defendida recentemente, fez um mapeamento da resistência guarani na Mata Atlântica durante o surgimento do capitalismo, concluindo que, entre 1520 e 1680, mais de 90 mil guaranis haviam sido escravizados pelos portugueses – isso sem contar aqueles escravizados pela colônia espanhola, o que aumentaria ainda mais esse número.

Foi a resistência construída pelos Guarani, porém, que impediu a expansão de rotas comerciais dos europeus – como, por exemplo, a rota da prata no interior do continente, dificultando o desmatamento da Mata Atlântica – e sua integração à economia mundial. Stokes também afirma que a mobilidade desses grupos guaranis (que alguns consideravam estar vinculada à busca da “Terra sem males”, mencionada anteriormente) permitiu que eles mantivessem seu teko mesmo quando as taxas de desmatamento aumentaram na região oeste da floresta. A artista Anita Ekman, colaboradora de Stokes e amiga há décadas dos Guarani, também defende que essa parte da história permanece como uma espécie de ponto cego do povo brasileiro e latino-americano, já que as estratégias de resistência guarani não só impediram a devastação total das florestas, mas edificaram e alteraram a história da região, da Mata Atlântica e, consequentemente, a história do capitalismo global. A luta guarani deveria ser reconhecida nos livros de história, mas esse debate é outro capítulo.

Para os Guarani, a Terra e as florestas nunca são simples estoques de recursos ou meios de produção econômica. Existe uma reciprocidade, e há cuidados exigidos para a manutenção do teko porã (bem viver), efetivados pelo nhandereko (o modo correto de ser e viver guarani), que implica uma forma própria e coletiva de estar no mundo e envolve a relação e o manejo da floresta de forma adequada, com todos os seres humanos e não humanos a ela associados. Para estar e viver no mundo, os Guarani sabem que é preciso saber como dançar e como se movimentar nele: é assim que os corpos-espíritos se mantêm alegres e saudáveis para conviver harmonicamente. O cosmos guarani é performatizado e mantém seu equilíbrio através da dança, do canto e da palavra.

Na cosmologia guarani, a floresta deve ser cuidada porque é considerada um legado de Nhanderu Tenonde e de seus outros parentes divinos, além de ser a morada dos ija (espíritos-donos) das plantas, dos cultivos, dos animais, dos rios, das serras, das pedras, etc. Todas as coisas têm um espírito e um dono. A noção de “dono” – em torno da qual existe uma larga discussão na etnologia indígena – não necessariamente se refere a um proprietário, mas ao agente responsável pelo cuidado, pela atenção e pela proteção de um ser ou de um elemento específico, como um mediador de recursos ou de elementos. Efetivamente, para utilizar qualquer um desses elementos se faz necessário pedir autorização a seu dono, o que é feito através de rezas e de cantos específicos. Isso é fundamental para manter o teko porã. Quer dizer que, para derrubar uma árvore ou caçar um animal, é necessário fazer uma negociação, já que, se o pedido não for feito, as consequências podem ser terríveis: o dono pode até roubar a alma da pessoa, ocasionando doenças ou inclusive a morte. O resultado? Desequilíbrio comunitário e, por conseguinte, desestabilidade cósmica.

O engajamento dos Guarani com as florestas implica diferentes tipos de intervenções, manejos e cuidados. Estudos arqueológicos e etnográficos têm demonstrado que aquilo que aos nossos olhos parece ser uma mata intocada é, na verdade, uma floresta antropogênica, ou seja, construída e moldada pelas populações tradicionais e indígenas que ali viveram e vivem. A floresta é uma criação multiespecífica, onde intervêm seres humanos e não humanos, visíveis e invisíveis.

A ocupação territorial e o manejo das florestas e da agricultura pelos Guarani demonstram seu conhecimento profundo dos ciclos de reprodução, do crescimento e do movimento de plantas e animais, das estações e das fases da lua. Os Guarani também têm um apego e amor especial pela diversidade ecológica. Tudo isso está sempre vinculado aos seus princípios cosmológicos e à sua espiritualidade inscrita na mitologia, nas rezas e nos cantos, manifestada em suas práticas cotidianas. A espiritualidade assim entendida não se limita a ir para a opy (casa de rezas) e rezar, mas implica aprender as sabedorias com o encantamento das palavras que ecoam na Nhe’ẽry, ter um entendimento dos códigos do tempo, atingir a compreensão do que acontece ao redor, conhecer as pessoas, as plantas, os animais, o ambiente e tudo aquilo que vive. É importante ter a capacidade e o entendimento necessários, sentir a Terra pulsar e saber o que ela nos conta.

Na concepção guarani, existem duas estações que guiam a vida social e organizam o cosmos: o ára pyau (tempo-espaço novo) e o ára yma (tempo-espaço antigo). Ára yma é o tempo-espaço de recolhimento, em que os corpos dançantes devem estar em repouso, período para construir mondéu (armadilhas) e caçar animais. O ára pyau indica o tempo-espaço dos plantios, de fazer roças, de ir ao mato para colher frutas e mel. Como é a época em que procriam e nascem filhotes de vários animais, os Guarani param de caçar. O ára pyau é também o momento em que as práticas na opy se tornam mais intensas, é o período mais ativo das danças e dos cantos, quando se celebra a renovação da vida, através do ritual do Nhemongarai. Essas duas estações não têm uma data exata para seu início ou fim, pois dependem de certas mudanças climáticas, que também indicam a época propícia para a realização dos rituais de benzimento. O ára pyau tem início mais ou menos entre agosto e setembro. O ára yma é geralmente associado ao inverno, e começa mais ou menos no mês de março. O calendário guarani se configura assim em um espetáculo em que movimento ativo e repouso se alternam, não sendo ações opostas, mas interdependentes.

A organização do ambiente aqui na Terra está entrelaçada à organização do patamar divino (amba), como se fosse uma réplica, uma imagem daquele espaço. Os ambientes terreno e divino, portanto, não podem ser dissociados. É também por esse motivo que os Guarani seguem regras para cultivar as sementes de alimentos deixadas por Nhanderu, que devem ser benzidas para garantir sua germinação e reprodução. As cerimônias do Nhemongarai cumprem esse papel essencial. Nesse ritual, além de ser revelado o nome sagrado das pessoas e da sua função no mundo, por meio de danças, cantos e rezas são benzidos os cultivos, as comidas, as pessoas e as coisas, com o fim de assegurar a continuidade e a renovação. Durante o Nhemongarai, na opy’i, ouvimos o xamõi (rezador) declarando a importância da fala sagrada. É um momento em que os rezadores e as pessoas participantes dançam e se embriagam na sabedoria da Nhe’ẽry, que indica o caminho correto a se tomar e nos mostra como tudo está conectado, dentro e fora de nós.

Nos dias de hoje, com seu território tradicional totalmente fragmentado, cada região ou aldeia possui vegetação e fauna diferentes. Em vista disso, a circulação entre comunidades e a troca de sementes e mudas têm sido adotadas como estratégias de manutenção da diversidade e dos conhecimentos associados a esses elementos. Assim, foi criada uma espécie de rede por onde circulam plantas e pessoas, como examinado pelo biólogo Rodrigo Cossio. Essas estratégias, práticas e manejos territoriais do Guarani são fundamentais para a manutenção do teko porã.

Voltemos então à origem para in(corpo)rarmos todos esses conhecimentos. Nos trechos trazidos sobre Nhanderu e a criação do mundo e de tudo o que existe, podemos perceber a profunda relação entre o corpo e a Terra, o nosso corpo e as florestas. Nascemos no escuro, crescendo como brotos dançantes, esticando nossos braços-ramos com nossas mãos-flores. Nossos corpos são como plantas, como árvores. Os Guarani Mbya chamam a água de yy, a Terra de Yvy, o vento é yvytu, a árvore é yvyra. Nosso corpo é água, é sopro, é também parte da Terra, nós somos Terra e nosso corpo também é território. Por isso, quando uma árvore é derrubada sem a autorização do seu dono, nossos corpos também sofrem. O corpo é uma extensão da Terra. Somos parte da floresta, os Guarani Mbya se consideram parte da Nhe’ẽry. A Terra adoeceu e nós adoecemos com ela. A pandemia da Covid-19 é só uma reposta da Terra diante de tanta destruição.

Sandra Benites, antropóloga guarani nhandéva, escreve sobre essa relação entre o corpo da Terra e o nosso corpo, principalmente o das mulheres. A Terra e as mulheres têm corpos férteis, porque engendram e geram vida. Benites afirma que o corpo é nosso lugar de conhecimento, nosso ponto de relação com os outros, sendo fundamental para a construção da sabedoria.

Terra, cosmos, corpo, território, floresta, estão todos conectados, interligados em uma teia de relações. Para alcançarmos o bem viver (teko porã), para termos uma vida boa, tudo depende da nossa relação com os outros dentro desse emaranhado de relações. Cuidar e respeitar a floresta é essencial para o teko porã e para podermos viver saudáveis e alegres. Os Guarani Mbya e outros indígenas lamentam que a sociedade juruá não saiba levar a vida com sabedoria. É recorrente ouvir dizer que a conexão entre a mata e a sociedade juruá está um pouco perdida, pois nem a Nhe’ẽry nem os povos da floresta são valorizados. Os indígenas apontam que a floresta ainda quer dialogar com a sociedade, mas que não está sendo ouvida.

Existem várias iniciativas que têm por objetivo recontar a história da Nhe’ẽry, dos espaços sagrados dos Guarani, de memórias antigas que andam invisibilizadas e não se contam nas escolas nem nos livros de história. Um dos projetos em desenvolvimento na aldeia Rio Silveiras chama-se “Teko Jera, o desabrochar da vida”, e tem a intenção de propiciar a circulação e o intercâmbio de saberes por meio do fortalecimento de conhecimentos e práticas guaranis, como a agricultura, o resgate e o cultivo de plantas nativas e medicinais, os cuidados de saúde e bem-estar geral.

Outras aldeias guaranis mbya também estão trabalhando para a preservação das florestas e a recuperação de sementes nativas de seus cultivos e bosques. Jerá Guarani, liderança da aldeia Kalipety, da Terra Indígena Tenondé Porã, no extremo sul da cidade de São Paulo, comenta que na sua aldeia começaram a surgir doenças e problemas relacionados à falta de soberania alimentar, o que motivou seu povo a realizar intercâmbios de sementes e técnicas de plantio. Hoje, recuperaram mais de 50 variedades de jety (batata-doce), assim como outros cultivos, como abóbora, milho, mandioca, feijão e amendoim.

Além de reconstruir a história e a memória viva da Nhe’ẽry, os Guarani Mbya querem sensibilizar para o fato de que a perspectiva juruá da história não é a única e, além disso, a história da floresta não pode ser contada apenas por humanos. Os Guarani enfatizam a importância de contar todas as versões da história. A Nhe’ẽry é cheia de vozes. Se soubermos ouvir além do canto dos pássaros, conseguiremos chegar à sonoridade da Nhe’ẽry e contemplar a importância da fala de cada um dos seres que nela vivem. Somente assim será possível criar estratégias de soberania comunitária e de preservação das florestas, por meio de alianças entre humanos e não humanos, de seres visíveis e invisíveis, que formam parte do cosmos. É hora de fechar os olhos e de ver o escuro dentro de nós, ou, talvez melhor, de nos reconectar com a escuridão para voltar a dançar como brotos e sentir com nosso corpo e (re)lembrar o verdadeiro significado de Nhe’ẽry e Yvy, desde milhares e milhares.

Anai G. Vera Britos

Bióloga e antropóloga paraguaia, é doutoranda em Antropologia Social pela USP e bolsista BECAL-Paraguay. Pesquisa as terras baixas sul-americanas, em especial junto aos povos Guarani. Uma das editoras convidadas da edição especial Vegetalidades.

Carlos Papá

Cineasta, rezador e pensador do povo Guarani Mbya. Vive na TI Rio Silveira (SP). É conselheiro do Instituto Maracá e integra a Comunidade do Selvagem Ciclo de Estudos sobre a Vida.

Aislan Pankararu

Artista indígena nascido em Petrolândia (PE). Trabalha com a visualidade ancestral de seu povo e participou das exposições Abá Pukuá e Yeposanóng, em Brasília.

Como citar

VERA, Anai; Papá, Carlos. Jeroky, a dança do broto. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, edição especial Vegetalidades, p. 132-141, set. 2023.

Esta edição especial da revista foi produzida colaborativamente pelos editores Felipe Carnevalli, Fernanda Regaldo, Paula Lobato, Renata Marquez e Wellington Cançado e pelas editoras convidadas Anai Vera, Bianca Chizzolini e Karen Shiratori.