KARAJÁS

É AQUI

Texto de Rodrigo Castriota

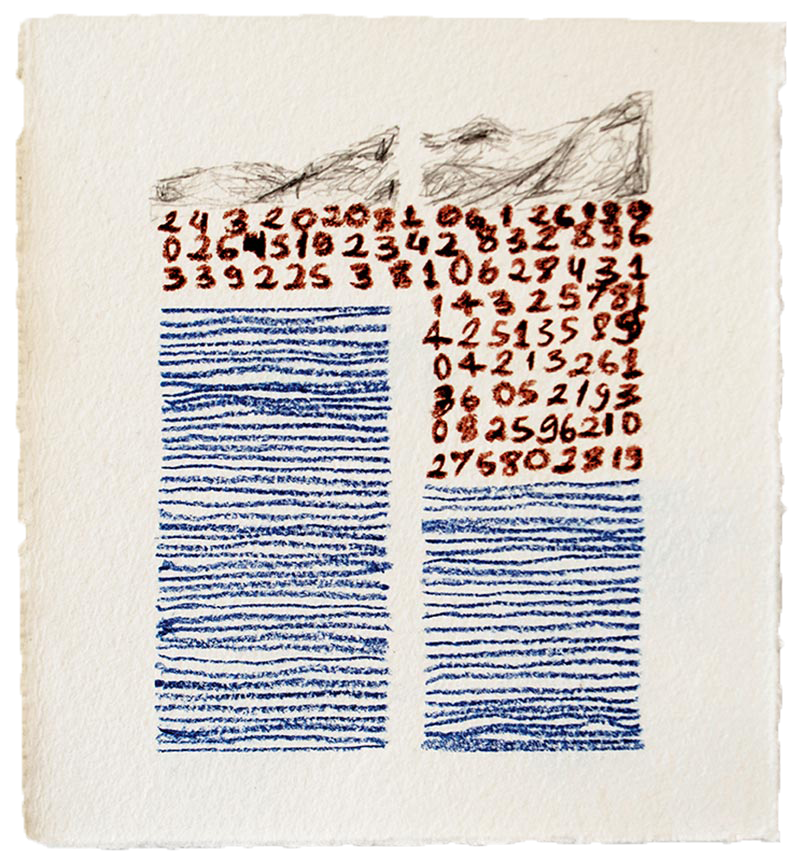

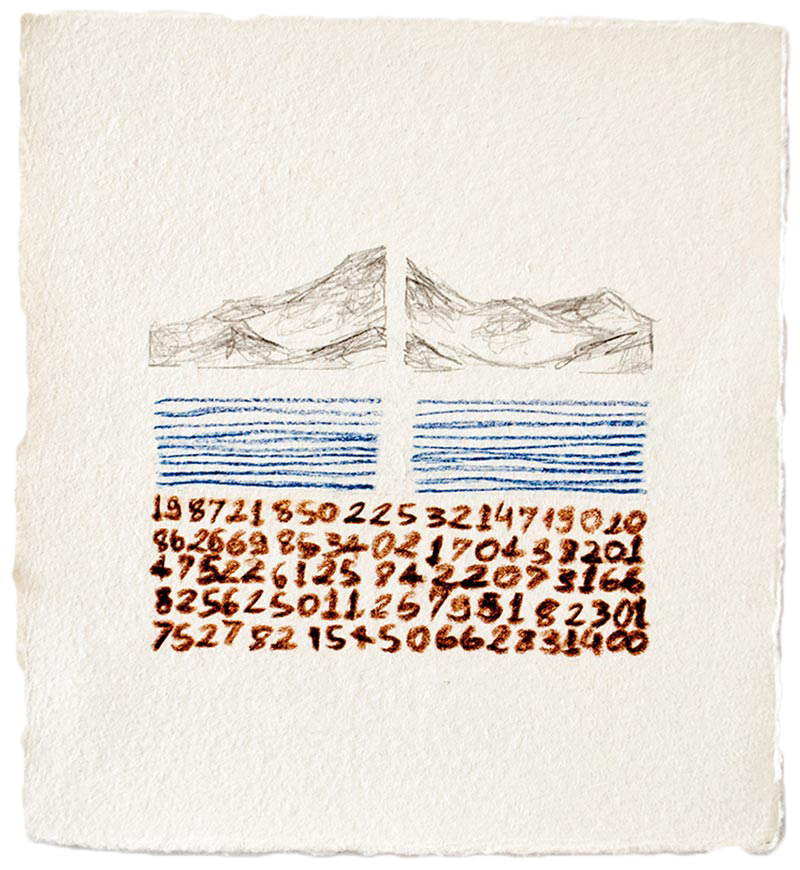

Desaparecimento, desenhos de Luana Vitra

A mineração não produz nada – assim como a monocultura de soja, a extração de petróleo e gás e tantas outras atividades que apenas extraem, amputam e exportam – mas induz processos de urbanização e dinâmicas territoriais que não podem ser negligenciados.

O termo Karajás refere-se aos habitantes seculares das margens dos rios Araguaia e Tocantins, cujo primeiro contato foi registrado nas missões jesuítas da Província do Pará, em 1658. Entretanto o nome desse mesmo povo na própria língua, pertencente ao tronco linguístico macro-jê, é Iny, que significa “nós”. Os Iny foram empurrados Araguaia abaixo por populações tupi-guarani que formavam uma província nos cursos do Tocantins e do Xingu. Fontes do final do século XVI já descreviam o baixo Araguaia, próximo à sua foz no Tocantins, como habitado por “caraiaúnas” ou “carajaúnas”, ambas designações tupi. Foi a partir desses termos que Fritz Krause, em 1908, cristalizou o nome Karajá, cujo significado mais próximo seria “macaco grande”, também em língua tupi. Partimos, portanto, da primeira expropriação regional de que se tem notícia: os Iny foram nomeados por um etnólogo alemão na língua de seus inimigos e se tornaram Karajás. Hoje, sua população de cerca de 3.700 pessoas está dividida em aldeias no rio Araguaia e seus afluentes.

Carajás designa também a Serra dos Carajás, no sudeste do Pará, uma cadeia de submontanhas desgastadas, formando vários platôs; um complexo de chapadas e cristais entre os rios Itacaiúnas e Parauapebas, com mais de 11 mil anos de história de ocupação humana. Seus depósitos minerais faraônicos foram “descobertos” em 1968, quando tem início uma série de projetos extrativos e logísticos conduzidos pela então estatal Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). Em 1974, a CVRD obtém os direitos de lavra e, quatro anos depois, começa a exploração da Mina de Carajás – empreendimento de 3 bilhões de dólares para extração e exportação de ferro, manganês, cobre, cromo, níquel, cassiterita e ouro – para a qual se construiu também uma company town no meio da floresta, destinada aos funcionários de alto escalão. Além da Mina e do Núcleo Urbano de Carajás, em 1977 se iniciam as obras da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Em 1980, começa a construção dos 892 quilômetros da Estrada de Ferro Carajás para conectar a mina ao porto Ponta da Madeira, em São Luís do Maranhão, concluído em 1986.

O nome Carajás talvez tenha se fundido com o imaginário mineral de forma quase irreversível através do famigerado Projeto Grande Carajás (PGC), instituído em 1980, em uma área de mais de 900 mil km² – mais de 10% do território brasileiro – com investimentos de 62 bilhões de dólares. O PGC foi concebido (e propagandeado pelos militares) como um amplo projeto de desenvolvimento, incluindo não apenas extração, logística e energia, mas também desenvolvimento industrial e agrícola. Entretanto essa suposta amplitude do PGC seria intencionalmente usada pelos militares para mascarar a priorização absoluta da mineração e da construção de um complexo integrado de extração e exportação, controlado pela CVRD – naquele momento, instrumento de “desenvolvimento” do Estado brasileiro.

De um lado, o coração minerário do PGC cumpriu a missão de subordinar a Amazônia Oriental à economia nacional e à mundial. Levou também adiante a colonização sudestina da região norte posicionando a CVRD no topo da hierarquia regional de poder ante as oligarquias do Tocantins e seu império dos castanhais – conquistados nas décadas anteriores com trabalho escravo, grilagem e pistolagem. De outro lado, as faces não minerárias do PGC só fizeram criar outras distorções. Os “incentivos” para implantação de guseiras que deveriam criar conexões setoriais se tornaram incentivos para o desmatamento e a produção de carvão vegetal. Os “incentivos” agrícolas que deveriam criar diversificação produtiva só criaram condições institucionais para concentração de terras contra a população camponesa, indígena e migrante que o Projeto deveria favorecer. Os incentivos fiscais de 100% para qualquer investimento produtivo, os subsídios e as linhas de crédito foram absorvidos por grandes empresas e empreiteiras do centro-sul do país – frequentemente empresas fantasmas de São Paulo, que aplicavam os subsídios em atividades mais lucrativas. E, é claro, os empréstimos internacionais monumentais que financiaram o PGC foram concedidos pelo Banco Mundial, pela Comunidade Econômica Europeia e por outros bancos estatais e comerciais nos EUA, na Europa, no Japão e na União Soviética. A contrapartida contratual foi o fornecimento de matérias-primas – um dos grandes clássicos do Terceiro Mundo.

Essas transformações se dão no contexto de intensa migração para a Amazônia nos anos 1970 e 1980, cumprindo o objetivo dos militares de despressurizar a grande metrópole industrial sudestina e levar “homens sem terra para terras sem homens” – implícita aí a premissa de que indígena não é gente. Os fluxos migratórios que em muito superavam as expectativas e os incentivos públicos se somavam aos surtos de crescimento econômico induzidos pela mineração – na época em que mineração gerava emprego. Esse foi o contexto de emergência de várias cidades amazônicas.

O caso mais emblemático ainda é o de Parauapebas, município que hoje abriga grande parte da Floresta Nacional de Carajás (FLONA) e é amplamente estudado no contexto das boom towns amazônicas. Seu centro urbano, localizado logo no portão de saída da FLONA, formou-se nos anos 1970 a partir do movimento de pessoas em busca de melhores condições de vida e oportunidades de emprego. O influxo migratório foi tão intenso que uma cidade emergiu no “pé da serra”. Em contraste com a company town planificada, que abrigava o alto escalão da CVRD, Parauapebas era uma cidade precária de trabalhadores informais, populares e terceirizados da mineração. À época, averiguou-se que, para cada emprego formal gerado, sete ou oito pessoas migrariam para a cidade, apesar das incapacidades locais de oferecer serviços básicos.

De 1983 a 1991, sua população cresceu de 1,3 mil para 53 mil pessoas, vivendo principalmente em terras ocupadas e casas autoconstruídas. Os vagões da Estrada de Ferro Carajás subiam para o porto carregados de minério e desciam carregados de migrantes que desembarcavam aos milhares todos os dias, formando bairros inteiros em muito pouco tempo. Ao mesmo tempo que os níveis de desemprego, analfabetismo, prostituição e criminalidade eram extremamente altos, Parauapebas era também o destino dos funcionários da Vale que escapavam do cotidiano planejado e controlado no núcleo urbano no alto da serra em busca de uma vida mais anônima, alegre e vibrante na cidade do pé da serra.

Existem muitos outros exemplos da expansão do universo urbano-industrial – sua materialidade, sua lógica, seus condicionantes – na região. Podemos pensar na abertura da Transamazônica, no asfaltamento da PA-150, nas cidades que emergiram nas bordas dessas estradas ou nos núcleos que surgiam com a proliferação de garimpos. Podemos pensar nos vários projetos de colonização (literalmente o termo usado pelos militares) públicos e privados, que tomavam terras de posseiros e garantiam reconcentrações em Marabá, Altamira ou Tucumã – este último composto por 400 mil hectares de terras indígenas xikrin vendidas pelo governo federal para a Andrade Gutierrez.

Podemos pensar nas formas extensivas de urbanização e no extenso rol de conflitos fundiários, massacre, amputação ambiental e expropriação de comunidades humanas e não humanas. A Estrada de Ferro Carajás, em seus 892 quilômetros de extensão – recentemente duplicada e estendida em 101 quilômetros – atravessa unidades de conservação, terras indígenas e quilombolas e sítios arqueológicos. Além da infraestrutura do próprio corredor logístico, várias indústrias minero-metálicas e empreendimentos agropecuários se instalaram ao longo da ferrovia para aproveitar essas “vantagens locacionais”, em especial as guseiras e siderúrgicas, que se instalaram em Açailândia (MA), Marabá (PA) e Santa Inês (MA).

Usinas hidrelétricas, barragens e reservatórios são, também, formas de urbanização extensiva importantes no contexto amazônico. Nos últimos 40 anos, 13 empreendimentos hidrelétricos de médio e grande porte foram instalados na Amazônia brasileira. A UHE Tucuruí foi uma das mais emblemáticas, inflando a pequena cidade de Tucuruí e expulsando comunidades no entorno das barragens que tiveram suas terras, práticas culturais e atividades econômicas alagadas. Foram inundados 2,8 mil km² e deslocadas 6 mil famílias, majoritariamente vinculadas à pesca, à agricultura e à coleta. Além da erosão do solo, da emissão de gases e da mortalidade de peixes e outras espécies migratórias, existe ainda o risco de erosão dos vales abaixo das represas e de inundação dessas áreas.

Toda a infraestrutura multibilionária de extração, conexão e suporte (mina, ferrovia, porto, hidrelétrica, núcleo urbano, etc.) de Carajás produzida através da espoliação e do massacre de povos amazônidas e de financiamentos estatais gigantescos (a troco de dívidas internacionais com contrapartidas abusivas) é hoje de propriedade ou controle da Vale S/A – lembremo-nos, privatizada por míseros 3,3 bilhões de dólares em 1997.

Há muito é passada a hora de interpretar a mineração de outra maneira. Os economistas (héteros e ortos, independentemente da doxa) insistem na sua importância para o balanço de pagamentos e, quando capazes de superar a abstração macroeconômica, postulam vínculos da atividade com a economia regional por meio de salários, impostos e compras das empresas na região. Esses vínculos, entretanto, são cada vez mais ínfimos. Vejamos um exemplo.

Em Canaã dos Carajás, onde a Vale recentemente implantou o Projeto S11D, a maior mina a céu aberto da história da humanidade, foram abertos mais de 40 mil postos de trabalho ao longo de cinco anos para construir o complexo mineral. Uma vez finalizada a construção, ele é capaz de operar, de acordo com a própria empresa, com menos de cem trabalhadores: dezenas de quilômetros de esteiras e correias transportadoras no meio da floresta amazônica carregam centenas de milhões de toneladas de minério de ferro até os vagões da ferrovia que, quase mil quilômetros depois, descarregam o material no porto, de onde finalmente é transportado para outro continente. Com a conclusão das obras, fazem-se instantaneamente dezenas de milhares de desempregados, à exceção de alguns engenheiros sudestinos altamente especializados, cujos salários são irrelevantes para o município, assim como o município é para eles irrelevante.

Em termos de arrecadação, a mineração desfruta de uma condição privilegiada. Os impostos representam um custo baixo para a empresa diante dos totais de produção e receita, mas são muito significativos no quadro fiscal das administrações municipais. Como me disse um lojista em Canaã dos Carajás, “qualquer migalha da Vale, para a gente, é montanha”. Na nova Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), 60% dos recursos são destinados ao município minerador – não importa o tamanho dos problemas gerados pela mineração, todo prefeito de cidade mineradora está sempre à espera do próximo projeto minerador. Desnecessário dizer: às vezes, o dinheiro desaparece.

O estado minerador fica com 15% da CFEM – já que a Lei Kandir, de setembro de 1996, isenta de ICMS os produtos destinados à exportação. A União fica com 10% e o restante da arrecadação federal depende da licitude do faturamento das mineradoras. O subfaturamento estimado das exportações de minério de ferro no Brasil entre fevereiro de 2009 e dezembro de 2015 foi de 39 bilhões de dólares (26% do valor total das exportações). Há também um mecanismo de “triangulação” entre subsidiárias: a filial brasileira exporta para outra num paraíso fiscal a preço baixo e esta revende pelo preço cheio ao importador final. Por isso, em 2016, 66,5% das exportações brasileiras de minério de ferro foram destinadas à China, mas 83,1% foram pagos pela Suíça. A perda estimada de arrecadação totalizou 12,4 bilhões de dólares.

Para os municípios “afetados” pela mineração, restam 15% da CFEM. Esse valor, certamente, não é destinado aos mais de 100 povoados e centralidades urbanas que a Estrada de Ferro Carajás atravessa, que convivem com os 24 trens diários de 4 quilômetros de extensão e os quatro minutos de barulho das locomotivas a cada hora. Ele também não ressarce os impactos sociais da duplicação recente da ferrovia nos bairros populares de Marabá. Ele não repara o ar turvo e escuro nos bairros Piquiá de Baixo e de Cima, em Açailândia (MA). Não fosse o trabalho hercúleo de instituições como a Comissão Pastoral da Terra, o Movimento pela Soberaria Popular na Mineração, o Centro de Educação, Pesquisa, Assessoria Sindical e Popular, a Rede Justiça nos Trilhos, dentre outras, essas condições de vida não seriam sequer registradas.

Se a arrecadação é insuficiente, os salários, irrelevantes e as compras, inexistentes, onde está a dinâmica econômica da mineração? Está nas forças aglomerativas, na economia popular urbana, no passo do migrante – o que os economistas acreditam ser exceção é a regra. Canaã dos Carajás tinha 30 mil habitantes antes do começo da construção do S11D, em 2011. Quando cheguei à cidade, em meados de 2018, havia quase 70 mil moradores. É gente para comer, para circular, para trabalhar, para se divertir, mas principalmente para morar. Por isso, as incorporadoras regionais articulam rapidamente a parceiragem com os donos de terra e com o legislativo municipal: expande o perímetro urbano, parcela lotes, asfalta, leva luz e anuncia em outdoors que a prestação é de R$199 mensais. O preço da terra explode, a cidade dobra de tamanho e têm início autoconstruções das formas mais variadas.

É óbvio que a mineração não produz nada, assim como a monocultura de soja, a extração de petróleo e gás e tantas outras atividades neoextrativistas que apenas extraem, amputam e exportam. Por outro lado, a mineração induz processos de urbanização e dinâmicas territoriais que não podem ser negligenciados. Infelizmente, os elementos mais abstratos ganham protagonismo nos debates midiáticos e acadêmicos, mas há sempre uma mediação concreta, uma projeção sobre o espaço e as práticas cotidianas. A geração tecnológica da mineração é um bom exemplo. Podemos falar sobre dependência externa, decisões de investimento, pesquisa e desenvolvimento, mas também podemos interrogar como a velocidade da extração e da construção de um complexo minerador afeta tempos e espaços, local e regionalmente: o tempo da migração, do parcelamento do lote do trabalhador, da construção da casa, do lucro das imobiliárias e dos donos de terra, da ocupação de terra, do plantio e da colheita no acampamento sem-terra, o tempo do judiciário, da polícia e do despejo, interconectados e expressos nas paisagens que vão das bordas dos centros urbanos a roças camponesas, minas e aterros sanitários municipais habitados por ex-trabalhadores da mineração, hoje camponeses sem-terra.

Não podemos encarar a mineração como mero “enclave”. Ao contrário, o dinamismo de suas fronteiras é estarrecedor. Basta perguntar a qualquer uma das 150 famílias do acampamento Grotão do Mutum, despejadas devido à criação de uma unidade de “conservação” em Canaã. Em 13 de julho de 2015, o grupo ocupou um conjunto de terras que havia sido adquirido pela Vale. A empresa pediu a reintegração de posse e o despejo das famílias, o que foi imediatamente acatado pela juíza sem a oitiva de todas as partes. Com assessoria jurídica da CPT, os camponeses contestaram a ação e constatou-se, no processo judicial, que havia milhares de hectares de terras públicas na área da Vale e que a fração ocupada pelos camponeses correspondia a trinta lotes de projetos de assentamento. Nessa transação – em que o preço referencial máximo por hectare, para o INCRA, era de R$4.072,73 – a Vale pagou R$8.166,75.

Incapaz de comprovar a propriedade da “própria” terra, a Vale mudou sua argumentação: a área seria utilizada para preservação ambiental – especificamente, para a criação do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos (PARNA), contrapartida ambiental do S11D. Consta, nos termos da ação possessória, que “caso a situação atual do imóvel não seja resolvida […] e a área não seja destinada à conservação da biodiversidade, como determina o rito do licenciamento ambiental do projeto S11D, o próprio empreendimento pode ter problemas para a emissão da Licença de Operação”. Em bom português: se as 150 famílias sem-terra não forem retiradas do lugar X, a empresa será incapaz de criar o parque para preservar o meio ambiente e, portanto, não terá sua licença ambiental para minerar o lugar Y.

As ordens de despejo ocorreram sem que a Vale tivesse comprovado a propriedade da terra. O trâmite na jurisdição era totalmente questionável, os documentos apresentados pela empresa, extremamente precários e contraditórios – meros contratos de compra e venda que especificam posse, provando que quem vendeu as terras para a Vale não tinha propriedade – além de outras irregularidades que não caberia listar aqui.

Conversei com o coordenador do acampamento, o Raimundão, na pequena área ocupada pelos camponeses após o despejo. “Quatro linhas de terra não cabe nem as galinhas”. Ele se entristeceu ao lembrar a operação cumprida pelo Comando de Missões Especiais (CME) e pela Polícia Militar do Pará. Naquele dia, todas as plantações e casas foram destruídas: “Ia começar a colher feijão, arroz, milho. Tinham que deixar pelo menos a gente colher, negociar”. O líder do Grotão do Mutum é maranhense, ex-garimpeiro, e contou entusiasmado histórias de Serra Pelada, dos sacos de dinheiro, do cotidiano de violência, mas também de camaradagem dos homens aglomerados no garimpo mais emblemático do Brasil. “Hoje, é tudo na justiça”, disse, se referindo aos conflitos regionais. Raimundão está sendo processado por seu papel de liderança no acampamento, mesmo depois do despejo. Outros ativistas, lideranças e membros dos acampamentos de Canaã também enfrentam processos. “Agora, quando é a gente contra a Vale”, a justiça muda de figura: são muitos “reagendamentos” e “imprevistos” na condução dos processos judiciais. “Às vezes, é porque o juiz adoeceu, não pode ir, aí remarca e tal”.

Em junho de 2017 foi publicado o decreto presidencial que cria o PARNA como condicionante ambiental para a operação do Projeto S11D. Dos 79.086 hectares do PARNA, 19.448 são áreas “doadas” pela empresa. Além de sua função despossessória, o PARNA permitiu também a instalação de linhas de transmissão, gasodutos e outras instalações, devidamente autorizadas pelo IBAMA. Assim como o PARNA, inúmeras unidades de conservação são operacionalizadas pela mineração para proteger não o meio ambiente, mas a própria atividade.

Que “enclave” é esse que cria uma unidade de conservação como “contrapartida” da extração-amputação-exportação para expulsar camponeses (posseiros e sem-terra); para implantar infraestrutura de mineração, energia e logística; para regularizar aquisição ilegal de terras; para se proteger contra conflitos fundiários; e para fazer campanhas de marketing ambiental?

Não fosse pelas ocupações camponesas, ninguém jamais saberia das fraudes e compras ilegais de terra. A advogada da CPT, Andréia Silvério, apurou junto ao INCRA e a relatórios da Vale que a empresa adquiriu 16.742,01 hectares de terras como justificativa à criação do PARNA – dos quais 4,6 mil são terras públicas, além de áreas de posses e projetos de assentamento, como as terras pretendidas pelo Grotão do Mutum. Foi “a partir das exigências dos trabalhadores(as) rurais e suas representações que o INCRA constatou a existência de milhares de hectares de terras públicas federais sob domínio da Vale na região”. O caso do Grotão do Mutum e do PARNA apresenta irregularidades tão numerosas e escancaradas que parecem constituir uma estratégia por si só: fazer algo tão absurdo que parecerá inacreditável que o terceiro maior grupo minerador do planeta se utilize do aparato estatal de maneira tão grotesca e amadora. Para a advogada, a Vale pode ser compreendida como grande “latifundiária e grileira” da região, tamanho é o “processo de concentração de áreas rurais agricultáveis”.

Agronegócio e mineração, afinal, andam de mãos dadas. Também no agronegócio há transformações tecnológicas profundas que fazem da agricultura, mineração. Novos níveis de automação garantem economias de escala e atendem a novos setores como os de biocombustíveis e ração animal. A flexibilização dos mercados futuros e a engenharia financeira que domina o mercado de commodities afetam a cadeia produtiva de alimentos e complexificam a inserção entre corporações agrícolas, bancos de crédito rural, produtores de máquinas e implementos agrícolas, seguradoras e corporações biotecnológicas produtoras de sementes geneticamente modificadas.

Estendem-se assim os conflitos fundiários – não só na base da pistolagem e da grilagem, mas da judicialização, criminalização, “ambientalização”, operacionalização. A penetração do “agro-mínero-negócio” e a expansão dos territórios de produção agromineral, para usar termos de Fernando Michelotti, reconfiguram essas batalhas históricas e escancaram diversidades e disparidades – a luta pela terra e a (r)existência das maiorias regionais amazônidas são as forças que enfrentam, com seus corpos e territórios, o avanço da boiada. No sudeste paraense, há uma concentração de grandes empreendimentos que comercializam alimentos do agronegócio “nacional”, enquanto bloqueiam canais locais e regionais, minando a agricultura familiar. A redução da área de alimentos regionais e a expansão gradual da área de soja subordinam cada vez mais a região à produção de commodities – extração, amputação, exportação.

Existem hoje articulações muito variadas entre agronegócio e mineração, desde contratos de comodato entre fazendeiros e mineradoras até a corrida por terra imbricada à corrida por minerais – basta lembrar do exemplo dos migrantes em Canaã, da conversão de terra rural em urbana e da expansão imobiliária. Têm destaque as sinergias econômicas imediatas entre o sistema pecuário e o minerador, visto que a pecuária não cria divergências caso as terras sejam utilizadas para mineração futuramente: bois não têm que ser indenizados e são mais facilmente deslocáveis do que famílias e comunidades.

No fim, há uma convergência de poderes para a mineração no ápice da hierarquia regional porque fazendeiros e pecuaristas também ganham mais com a hegemonia da mineração do que com a do gado através da renda da terra, seja na forma de especulação, valorização imobiliária ou de indenizações – diz a sabedoria popular em Canaã que nenhuma atividade paga tão bem quanto ser indenizado pela Vale. Apesar de a pecuária ser secundária no complexo produtivo regional (com rendas que nem se comparam às da mineração), sua capacidade de cobrir áreas vastas é maior. É uma ocupação “produtiva” (sob as regras da desapropriação para reforma agrária) a custos muito baixos que garante a ocupação de terras nos arredores minerais. Espacialmente flexível, a pecuária demanda investimento ínfimo por hectare, garantindo a ocupação de terras nos arredores minerais. A articulação agro-mínero-negócio é mais do que a soma de mineração e agronegócio: forma um conjunto complexo de estruturas políticas, econômicas e territoriais.

“Ainda estamos engatinhando para entender como enfrentar essa lógica”, me diz Raimundo Gomes da Cruz Neto, o Raimundinho, coordenador do Centro de Educação, Pesquisa e Assessoria Sindical e Popular, organização sediada em Marabá que atua há mais de quatro décadas na região com mobilização e educação popular. “Hoje não são pistoleiros de aluguel. São guardas armados. Pistoleiros fardados de guarda patrimonial. Hoje é tudo na justiça, e quando o quebra-pau vai para a justiça, o juiz de plantão já deixou assinada a liminar de despejo. São outras etapas de massacre e opressão. Todos nós respondemos a processos”.

A quantidade de assentamentos camponeses reconhecidos é expressão de uma região historicamente marcada pela luta pela terra. “São mais de 500 projetos de assentamento, mais de 1 milhão de pessoas, mas depois o Estado vai na revanche: ‘Vocês vão ficar sem assistência, sem escola, sem estrada, sem luz, etc.’”. A perspectiva é “construir tudo no braço”. “Sem lutar, não tem jeito […] Nenhuma vez foi o INCRA que simplesmente deu a terra para as pessoas”. As movimentações que se dão na esfera abstrata de relações têm impactos imediatos. “Todo mundo sabe que o governo não vai comprar terra para a reforma agrária. Então, alguns correm para ocupar e os donos de terra correm para expulsar”. No fim, conclui Raimundinho, “quem enfrenta o capital é o campesinato”.

Atualmente, esse campesinato e esse enfrentamento são muito fortes em Canaã. Contraditoriamente, foi a própria crise da cidade que gerou um movimento de ocupação de terras no campo. Raimundinho conta que “em Canaã a velocidade e a escala da especulação imobiliária são enormes. Existem prédios construídos no pico que até hoje não foram sequer inaugurados”. No auge econômico, o dono do boteco diz que “fechava o bar no fim da madrugada e já tinha gente batendo na porta às seis da manhã. Hoje são sete da noite e ainda não vendi nada”.

Hoje, a maioria da população de Canaã dos Carajás vive na cidade – e o universo urbano-industrial induzido por atividades neoextrativistas corroeu a vida agrária do município por completo. No centro urbano, existem outras expressões da mineração: a Casa de Cultura da Vale (financiada pela Lei Rouanet), grupos sociais de trabalho, políticas de engajamento comunitário, escolas, praças e hospitais da Vale – onde um uniforme verde claro pode garantir atendimento prioritário. As chamadas políticas de “responsabilidade social corporativa” se tornam mecanismos assistencialistas de persuasão.

Na metrópole sudestina, as expressões da mineração são ainda mais glamurosas: museus esplêndidos, escritórios luxuosos, belíssimos projetos “culturais” patrocinados. Nela, não sabemos de onde vêm nossa comida, nossa água, nossa energia, nossos materiais; não sabemos o que será de todas as paisagens escavadas e exportadas que nunca chegamos a conhecer; não sabemos (e não procuramos saber) o quão diversos e complexos são os mundos para além da metrópole. Sabemos apenas que são essas mesmas dinâmicas neoextrativistas (incluindo as recolonizações e expropriações das maiorias regionais amazônidas) que garantem os lifestyles citadinos e a manutenção do metabolismo dessas aglomerações magníficas e desesperadoras.

Os “ruralistas” – pior designação possível para um grupo tão diversificado e tão predominantemente urbano – já sabem como reduzir os conflitos fundiários no campo: bastaria tirar todo mundo dali. Com 100% da população vivendo nas cidades, finalmente os massacres de sem-terra, as torturas de lideranças e ativistas e os assassinatos de indígenas e indigenistas irão cessar. Um “campo” de esteiras transportadoras, monoculturas mecanizadas, sementes fluorescentes, megatratores automatizados, ferrovias, hidrelétricas e termoelétricas, plantas e animais geneticamente modificados, megaminas a céu aberto, areias betuminosas e elevadores de grãos. Tudo isso já existe: no Estado de Iowa e no Estado do Mato Grosso; na região de Pilbara e na região de Carajás; nos tar sands de Alberta e no pré-sal brasileiro. Não é horizonte distópico; é presente imediato.

Rodrigo Castriota

Economista, doutor pelo CEDEPLAR/UFMG, é pesquisador do Departamento Interuniversitário de Planejamento e Estudos Urbanos e Regionais (DIST) da Politécnica de Torino.

Luana Vitra

Artista plástica e performer pela UEMG. Participou de exposições coletivas no MAR (RJ) e no Instituto Tomie Ohtake (SP) e teve exposições individuais no CCSP e na Galeria Periscópio (BH).

Como citar

CASTRIOTA, Rodrigo. Karajás é aqui. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, n. 15, p. 56-63, dez. 2021.

Este número da revista teve como editores Felipe Carnevalli, Fernanda Regaldo, Paula Lobato, Renata Marquez e Wellington Cançado.