MUSEU DO

COTIDIANO

Antônio Carlos Figueiredo

É belo como o encontro fortuito de uma máquina de costura e um guarda-chuva sobre uma mesa de dissecação! Essa frase escrita em 1869 por Lautréamont ficou famosa ao inspirar os surrealistas franceses cinco décadas depois. É exatamente nela que pensamos enquanto circulamos pelas estreitas trilhas cuidadosamente abertas entre os objetos guardados por Antônio Carlos Figueiredo. É belo como… Essa frase nos bate na vidraça: é uma colagem inédita de realidades esquecidas, utilidades obsoletas e afetividades descartadas numa mesa de dissecação que pretende um dia se transformar no Museu do Cotidiano. Temos que improvisar uma bússola impossível, nos equilibrar no fio da micro-história e seguir corajosamente em frente: nunca sabemos o que vamos encontrar e onde vamos chegar.

Após trabalhar 22 anos como economista, Antônio Carlos Figueiredo pôde ser o que é hoje: garimpeiro de objetos de todas as épocas, mas sobretudo um colecionador de micro-histórias. Se normalmente estamos à mercê da história oficial que seleciona aquilo e aqueles que devem perdurar através dos tempos, descartando todos os demais vestígios ou insignificâncias, aqui habitamos o território da história do cotidiano, dos modos de fazer e ser, da prática espacial de todos – uma historiografia que vai se produzindo lenta e fragmentariamente através da desconcertante memória de Antônio Carlos. Pesquisador bricoleur, como diria Lévi-Strauss, ele deambula pela cidade esquecida – ferros-velhos, garagens, ruínas – como um ímã surrealista juntando fragmentos, garimpando imperceptíveis relíquias. “Um deseconomista muito bem sucedido nos seus equívocos”, conforme se define, ele nos consola com sua revisão econômica do valor afetivo das coisas e com seu cálculo sensível dos objetos de estimação. Em sua trajetória, acreditando que seria comerciante ao invés de economista, transformou-se finalmente em um “desempresário” do ramo da economia do esquecimento.

Ensaiamos aqui uma seleção de objetos garimpados e narrados por Antônio Carlos, um fragmento microscópico de uma colossal enciclopédia do cotidiano em construção constante. Rememorados, os objetos estão preservados de seu descarte e iminente destruição e protagonizam assim um estado de resistência à obsolescência programada, que é, em última instância, de nós mesmos.

Apresentação e pesquisa de Rafael Amato e Renata Marquez. Fotos de Daniel Iglesias.

Kit Tuaregue

Desde criança sou louco por objetos. Eu tinha mania de ver os objetos em 360°, de virá-los para olhar melhor. E também de ver se eles não teriam outra função além daquela que lhes estava sendo destinada. Ou de descobrir, a partir do objeto, qual era a sua função. Hoje, dentre os objetos que garimpo, enquanto não descubro a função, coloco o nome de NSS – sigla para “não se sabe”. Esse objeto foi um NSS por algum tempo. Eu passava em frente ao Clube Sírio Libanês, na Pampulha, e, numa caçamba amarela, vi os objetos espalhados brilhando sob o sol. Subi na caçamba e garimpei. Depois, pesquisando, foi que entendi a sua função. Fui até a Rua dos Caetés, onde ficam os árabes de Belo Horizonte, e perguntei: “Como era isso?” Descobri o seguinte: me falaram que esse conjunto era dos tuaregues. O pessoal andava a camelo e, na hora do almoço ou do jantar, eles usavam esse kit. Óleo de baleia, fogo, fogareiro. Faziam a armação de madeira. Os vários recipientes são para variados consumos de óleo de baleia, de acordo com a ocasião. As panelas de cobre estanhado vêm com inscrições em árabe de seu uso ou da pessoa que as possuiu. Os tuaregues montavam as peças e usavam como panelas para três preparos: o arroz, o feijão e a carne, por exemplo. E as demais peças eram os pratos. Já pensavam em kit. Um kit tuaregue, um incrível kit de alimentação. O que me entristece é pensar que não houve nenhuma pessoa no Clube capaz de impedir esse descarte falando: “Vamos guardar isso!” Até porque não ocupa espaço nenhum… Mas jogaram fora.

Caixa de correio, pão e leite

Muitas vezes saio pela cidade, tipo easyrider, e tomo um ônibus aleatoriamente, sem saber o seu destino certo. Num dia como esse, subi no ônibus e desci no bairro Progresso. Caminhei um pouco e encontrei um ferro-velho ao qual voltei várias vezes. Uma vez cheguei lá e estava escrito o meu nome num objeto.

– Geraldo, por que o meu nome está escrito aqui?

Ele começou a rir e falou:

– Se você não comprar ninguém mais compra, então já botei o seu nome.

Tratava-se de uma caixa de uso misto: carteiro, padeiro e leiteiro. O padeiro e o leiteiro tinham a chave da caixa e, de manhã bem cedo, para não perturbar a família, deixavam o pão e o leite nesse compartimento que abriam desde a rua. Depois o pão e o leite eram retirados por trás, de dentro da casa. A portinha ficava no muro da casa. O compartimento das cartas, que não necessitava de chave, era separado do compartimento do pão e do leite, para não correr o risco de molharem.

Objetos do acervo do Museu do Cotidiano. Fotografia: Daniel Iglesias, 2012.

Pia de vagão de trem

É impressionante como objeto atrai objeto! Demorei muito tempo para conseguir encontrar uma pia de vagão de trem. De metal, a pia é articulada e pode ser recolhida para ocupar menos espaço e deixar livre a passagem. Logo depois da primeira pia, já me apareceram mais duas. Consegui a primeira pia de trem garimpando. O garimpo funciona de modo muito simples. Você chega à cidade de Lavras e pergunta para as pessoas que encontra:

– Quem por aqui trabalhava na Estação Ferroviária?

– Ah, o Osvaldo, o Geraldo, o João…

– Onde é que eles moram?

– Moram ali.

Aí, você chega e adentra o assunto:

– E aí, João, tudo bem?

– Tudo bem…

Conversa vai, conversa vem:

– E você não guardou nada dessa época?

– Guardei uma pia!

Troféus de tênis

Cheguei a um ferro-velho perto de Sabará e, de longe, vi o dono conversando com um carrinheiro. Eu chamo de carrinheiro para não chamar de burro sem rabo. A maioria das pessoas chama o pessoal que colhe sucata na rua de burro sem rabo. Eu não, eu trato de carrinheiro. Então, o dono do ferro-velho estava com um carrinheiro, e eu, olhando de mais ou menos uns seis metros, vi que estavam negociando. Não aproximei porque é chato você chegar nessa hora. Mas o carrinheiro foi embora e não dei nem tempo do dono pensar numa alternativa: “Por quanto você venderia isso?” Ele falou: “Não sei direito, tenho que olhar…” – “É um troféu, olha aqui.” E puxei da caixa um troféu. Só que, quando puxei o troféu, meus olhos brilharam. Aí ele subiu o preço. Meus olhos brilharam porque os troféus eram da Federação Mineira de Tênis. Eles foram jogados no lixo e o carrinheiro pegou na Rua Rio de Janeiro. Estavam no chão, dentro de uma caixa. Todas as taças têm algo escrito de algum campeonato de tênis da cidade. Não as valorizo só pelo fato de terem história, mas também pelo desenho contido e pelo material usado. É impressionante como os membros da Federação foram incapazes de guardar tão pouca coisa, pois é só uma caixa! Imagina se fosse um carro, um vagão de trem, um submarino… Cheguei na hora certa.

Bandeja de baleiro de cinema

Procurava há muito tempo a bandeja de baleiro de cinema, que nunca mais vi. Um dia, passando em frente ao antigo Cine Odeon, naquela época já uma igreja, havia um senhor com uma bancada grande e a bandeja no meio. “Puxa vida, encontrei”, pensei. Comecei a conversar com ele:

– Isso não vendo de jeito nenhum, foi meu tio que me deu.

Periodicamente eu voltava:

– E aí?

Nada. Uma tarde, arrumando os objetos no galpão, o rapaz que trabalha comigo me mostra uma caixa de jacarandá com veludo vermelho no encaixe de garfos e facas. “O que faço com isso aqui, seu Antônio?” Foi um insight! Pedi que encerasse a caixa, que desse um trato. Embrulhei em plástico-bolha, papel e finalmente num pano. Na manhã seguinte, eu estava lá. Virei a esquina e, pela primeira vez, vi uma cadeira ao lado da dele. Cheguei sem dizer nada, peguei a cadeira e coloquei o pacote em cima. Ele olhou. Aí eu comecei. Como no cinema mudo, tirei o pano, tirei o papel e parei. Ele olhando. Tirei o plástico-bolha e ele viu que era uma caixa de madeira. Os seus olhos brilharam e ele entendeu tudo, sem eu dizer nenhuma palavra. No momento em que abri o veludo vermelho, ele não resistiu. Sabe o que eu disse para ele? Nada. Tirou as balas e me entregou a bandeja. Então fui pesquisar por que afinal as bandejas desapareceram. Descobri que, em 1961, os baleiros entraram em greve por causa do monopólio da venda de balas nos cinemas da cidade. Num ato de politicagem, o milionário dos cinemas concedeu o monopólio a certo vereador. Mas outro vereador, sindicalista, incitou os meninos a fazerem a greve. Tendo perdido a greve, o concessionário destruiu todas as bandejas. A bandeja que consegui provavelmente foi retirada de circulação antes porque tinha cupim, estava rachada e foi descartada. Na época, a greve foi notícia no jornal Folha de Minas.

Edifício Lucy

Subindo a Rua Grão Mogol, um pouco antes da Rua Rio Verde, eis que vejo sinais de demolição. Começavam a colocar aquelas proteções de madeira. O que estaria acontecendo no prédio do meu amigo Rodolfo? Eram 12 apartamentos de 3 quartos! Recebi uma ducha fria: iam começar uma nova construção ali. Como o prédio fazia parte da minha rota diária, comecei a fotografar o processo. Eu passava lá todo dia. Quando de fato começaram a demolição, apressaram-se para tirar as portas e janelas, porque valem dinheiro. Afinal, são de peroba, madeira colonial. Eles trocam a venda do material de demolição do prédio pela entrega do terreno vazio. Depois das portas e janelas vem a louça – que nem sempre vem inteira – e em seguida as telhas e lustres. Notei que, pregadas nas portas, estavam as plaquetas dos apartamentos. Fiz amizade com o mestre de obras:

– E essas coisas aqui?

– Isso eu não sei, o doutor não disse ainda.

Depois de convencido, ele tirou as plaquetas das portas e me entregou. Faltou uma que estava desaparecida, algum morador pode ter tirado ou pode ter se perdido por ali mesmo. Até que chegou a hora da demolição da fachada propriamente dita. Havia a placa que indicava EDIFÍCIO LUCY. Lucy era a mãe do Rodolfo. Consegui resgatar a placa. Assim como as plaquetas dos apartamentos e a placa do prédio, também guardei a placa da construtora e o relógio de luz. Então refiz o prédio aqui dentro, guardando a história do Edifício Lucy.

Contador de passageiros do bonde

O DBO era o Departamento de Bondes e Ônibus da cidade. O bonde funcionou em Belo Horizonte até 1961. A partir daí os bondes foram desativados e, ao que parece, foram para Curitiba, sucateados – como aconteceu com as locomotivas, até hoje sucateadas em antigas estações do Brasil. Então, já na década de 1980, eu caminhava um dia pela região onde geograficamente se situou o DBO, imaginando o antigo trajeto dos bondes que vinham da Avenida do Contorno e partiam para o Horto. Tive sorte. Num almoxarifado do ex-DBO, encontrei um contador de passageiros de bonde. Isso estava descartadíssimo lá, no esquecimento. O funcionário me alertou que não era um relógio, justificando o preço baixo com que me vendia a peça. Ele sabia que era de bonde, mas afinal fazer o que com aquilo, uma vez que não existia mais bonde? Se não tem bonde nem é relógio, é sucata e ponto final. O contador ficava na extremidade do bonde e o motorneiro, que acionava o contador, andava no estribo se equilibrando para receber as passagens. Recebia dos passageiros e registrava no contador. Hoje, no mesmo local, funciona uma empresa de ônibus. Os brasileiros adoram mudar as siglas, não é? Saíram os bondes e ficaram só os ônibus.

Objetos do acervo do Museu do Cotidiano. Fotografia: Daniel Iglesias, 2012.

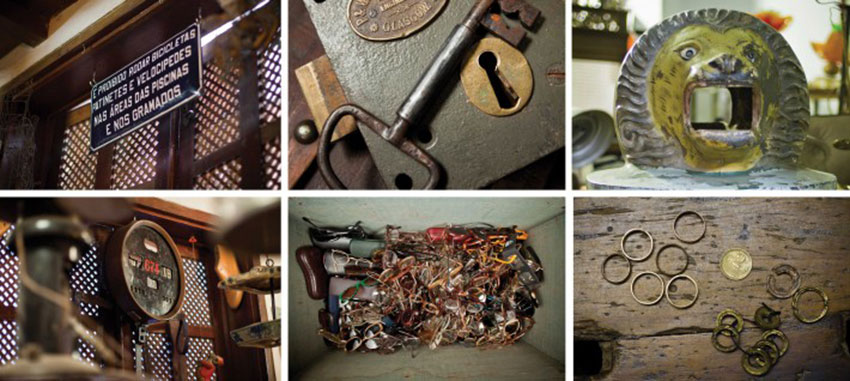

Fechadura de rotunda de trem

A rotunda mais bonita que existe no Brasil está na antiga estação de trem de Ribeirão Vermelho, perto de Lavras, Minas Gerais. Inaugurada em 1888, é a maior rotunda da América Latina e está totalmente abandonada, sendo destruída rapidamente sem que ninguém faça algo a respeito. Ela é maravilhosa. Essa fechadura de rotunda de trem é de origem escocesa, já que todas as peças de trem eram do Reino Unido – da Inglaterra ou da Escócia. Essa aqui é de Glasgow, está escrito atrás dela. Muito bonita, com uma flor em relevo. Para ter a chave da rotunda, o funcionário tinha que ser de grau elevado, porque era um perigo entrar ali. A mesma coisa se aplica para o guarda-linha, importante no sistema de segurança das estações para os percursos entre as linhas. A locomotiva chegava à rotunda, indo numa certa direção, e, como só tinha um trilho, eles se comunicavam por telégrafo para saber se a passagem estava liberada ou não. O guarda-linha tirava um bastão e entregava para o maquinista – meu avô foi maquinista entre 1880 e 1920 –, que tinha então a certeza de que a linha estava liberada. Caso contrário, um carro batia no outro.

Placa do Clube

A placa com os dizeres É PROIBIDO RODAR BICICLETAS, PATINETES E VELOCÍPEDES NAS ÁREAS DE PISCINA E NOS GRAMADOS foi descartada pelo Minas Tênis Clube, junto com várias outras coisas, tais como lixeiras, porta-toalhas e uma escada alta, muito interessante porém extremamente pesada, que aparentava ter sido patrimônio do clube. As coisas foram provavelmente recolhidas por um carrinheiro e vendidas a um ferro-velho, onde garimpei a placa. O descarte da placa é uma questão de época: o clube foi fundado em 1935 e, de repente, aquilo perdeu a sua razão de ser, pois hoje uma bicicleta não entra nem na portaria do clube. A todo momento, coisas assim, consideradas obsoletas, são descartadas ou vendidas para um “topa tudo”, loja que negocia móveis e objetos usados. Você pergunta no local de origem e, às vezes, obtém a informação do “topa tudo” exato para onde foram os objetos, vai lá e consegue recuperar. Às vezes, não: as coisas podem circular muito rápido. Mantenho todos esses objetos com a grande finalidade de fazer o “Museu do Cotidiano”. Quero mostrar analogicamente as peças, pois não me interessa ver as coisas somente digitalizadas, quero que as coisas sejam experimentadas. Nas exposições temáticas que fiz com os objetos, me chamou a atenção o desdém flagrante dos jovens, a sua relação pouco curiosa para com os objetos. As pessoas se esquecem da experiência.

Lixeira de leão

Essa peça curiosa é um leão de fibra de vidro feito na década de 1930 que servia de tampa para as lixeiras do Parque Municipal de Belo Horizonte. No início duvidei que ela fosse originária da década de 1930, mas, quando pesquisei sobre os narizes dos aviões da Segunda Guerra Mundial, descobri que já eram feitos de fibra de vidro. Por causa do peso, eles eram de fiberglass. O Parque continua reeditando o modelo do leão para as tampas de lixeira, mas essa estava literalmente jogada no lixo. Encontrei na oficina do Parque, oficina que existe até hoje e lugar que visito com frequência na expectativa de encontrar objetos que o Parque joga fora ou vende por desuso. É uma oficina montada para a manutenção e conserto dos brinquedos do Parque, que são muitos. O leão de dupla face estava jogado lá, pois, segundo eles, estava sujo, feio, e os novos eram muito melhores!

Graneleiras de chifre de boi

Desloquei-me até a cidade de Mariana para visitar um artista que estava descartando muitas coisas. Lá encontrei uma curiosa coleção de chifres. Ele disse que os chifres eram envoltos em mistério. A partir de um cuidadoso exercício de corte e dobra, o chifre era transformado num utilitário para tirar alimento, uma graneleira usada nos sacos de arroz, feijão, farinha… O artista havia comprado as graneleiras de alguém de Rio Casca, um lugar próximo de Ponte Nova. Eram feitas por um homem que pegava o chifre do boi, tirava, cortava a uma determinada temperatura, de um determinado jeito e fazia as geringonças. Mas ninguém sabia como ele fazia. Tentaram repetir o procedimento sem sucesso, pelo menos era o que lhe haviam contado. O homem faleceu e não deixou a fórmula. Produziu centenas de graneleiras, mas não deixou a fórmula – e ninguém mais sabe como fazer.

Alianças de noivado

Seu Zé das Alianças, de 75 anos, mora em Araçuaí, Minas Gerais, numa casa com um quintal típico de interior – casa, horta e pomar. No quintal, construiu uma “coberta” onde trabalha fazendo artesanatos utilitários. Nesse espaço, ele tem um pequeno cocho, côncavo de tantas alianças que fez. Ele coloca ali a moeda, com o diâmetro aproximado da aliança pretendida e bate no centro com a ferramenta mais sofisticada que tem: um prego de aço. Ele dá praticamente uma pancada só, furando o centro da moeda. A partir dali, vem com o martelo e bate deslocando a massa da moeda para as laterais. Prende a moeda numa forma de ferro fundido e vai batendo sem raiva, de leve. Só serve uma moeda: o cruzeiro que existiu no Brasil de 1944 a 1951, aproximadamente, pois tem uma liga especial. Ele já testou outras moedas porque as pessoas sempre dizem que têm moeda em casa, tentando talvez baratear o serviço, mas não funciona. Nem com moedas estrangeiras. O problema é a consistência, a liga. Isso me faz lembrar a liga que cada sineiro utiliza quando faz o seu sino. Ela é específica, uma liga que só ele sabe que vai dar um determinado som. Encomendei alguns anéis ao Seu Zé, mas também catei alguns restos de alianças em seu terreiro: moedas que ele trabalhou, quebraram e ele jogou fora. Para nós, são testemunhos da técnica, o gerúndio da aliança. Demorando pelo menos seis horas numa aliança, chega numa etapa na qual interfere com grosas, limas e lixas para chegar ao resultado final, que pode ser abaulado ou quadrado. Dizendo não lembrar com quem aprendeu a técnica, ensinou para o filho, mas o filho está em outras plagas e não vai trabalhar com isso. Já é muito interessante ele ter desenvolvido a técnica da moeda, mas e a questão social? Lá não há poder aquisitivo: o sujeito vai ficar noivo e não tem como comprar uma aliança de ouro, um dos investimentos mais rentáveis dos últimos anos, muito alto para um jovem casadoiro. Então ele vai ao Seu Zé levando em sigilo o diâmetro do dedo da noiva e encomenda a aliança. Feito isso, manda gravar no ourives da cidade e entrega para a noiva na noite de noivado. Que noiva vai dizer que aquilo não é de ouro?

Óculos usados

Óculos descartados podem ser encontrados sobretudo nos bazares beneficentes. Em nenhum outro lugar você encontra óculos com tanta frequência. Sem querer ser mórbido, óculos usados têm relação com as pessoas que já partiram. Os que ficam fazem a doação dos óculos para os bazares e eu, como sou frequentador, estou sempre capturando óculos que ficam aqui e são muito procurados para locação de cenografia ou para estudos específicos de modelos e desenhos. Quando saem certos objetos do galpão, o espaço todo se reorganiza. Por exemplo: saíram malas para locação e coloquei pianos infantis no lugar das malas. Quando voltarem as malas, ainda não sei o que farei, pois chegam novos objetos todo dia. O projeto das locações e das exposições é porque não tenho o interesse de ficar com os objetos aqui só sob o meu olhar. Eles merecem circular. Não são coisas decorativas, são decolativas. As coisas têm que sair daqui para serem recriadas. Tem a história curiosa de uma viúva, moradora do prédio de frente, que ficava me olhando de lá e eu a cumprimentava de cá. Eu nunca tinha ido lá e ela, evidentemente, nunca tinha vindo aqui no galpão, mas o divertimento dela era ficar na janela com o cachorrinho olhando a rua. Uma tarde ela me chamou e perguntou:

– Como é o nome do senhor mesmo?

– Antônio.

– Ah, Antônio, tudo bem? Eu tenho rezado muito pelo senhor.

– Muito obrigado, mas por que você tem rezado muito por mim?

– Você não dá sorte. Tudo que você vende eles devolvem!

As coisas saíam para locação, ela via as coisas serem colocadas no carro e, daí a pouco, ela via as coisas voltarem.

– Tudo devolvido! O homem não dá sorte!

Antônio Carlos Figueiredo

Deseconomista, objeteiro e idealizador do Museu do Cotidiano.

Como citar

FIGUEIREDO, Antônio Carlos. Museu do cotidiano. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, n. 5, p. 06-11, jan. 2013.