O DIA EM QUE

O MORRO DESCER

Texto de Daiene Mendes

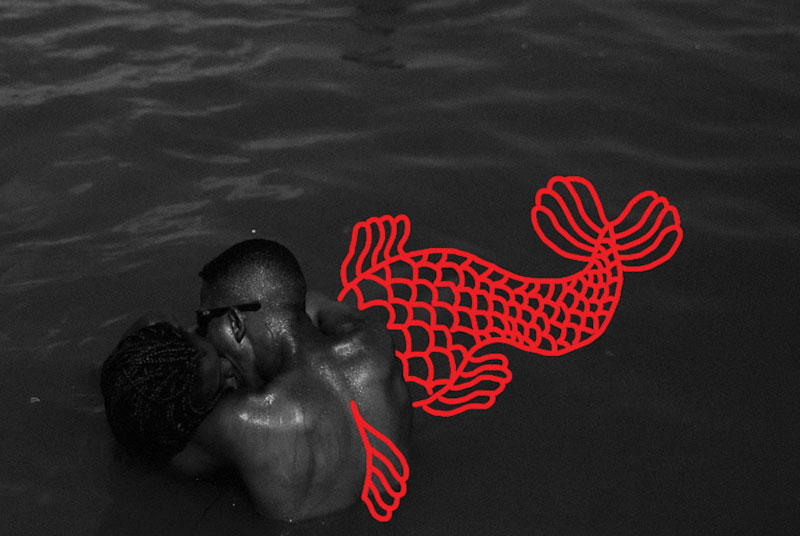

Heróis, xarpigrafias de Mulambö

Tem que acreditar. Desde cedo a mãe da gente fala assim: “Filho, por você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor”. Aí, passados alguns anos, eu pensei: Como fazer duas vezes melhor, se você está pelo menos cem vezes atrasado pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses… por tudo que aconteceu? Duas vezes melhor como?

Ou melhora ou você é o melhor ou o pior de uma vez. E sempre foi assim. Você vai escolher o que estiver mais perto de você. O que estiver dentro da sua realidade. Você vai ser duas vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida, rapaz.

RACIONAIS MC’s – A vida é um desafio

Nunca consegui imaginar no espelho o reflexo do meu rosto com a pele enrugada pela velhice; com a morte quase todo morador de favela está habituado. A velhice talvez assuste mais do que a morte, porque é desconhecida. Nunca imaginei envelhecer, mas já senti a morte de perto quando corri dos tiros naquela noite de domingo, depois de um culto na igreja. Eu tinha apenas 12 anos. Senti também a morte bater à porta em uma madrugada em que dormia na cama, ouvi um barulho e, quando abri os olhos, pude ver pela janela o carro blindado da PM. Em seguida, vieram as faíscas e um barulho muito alto, que demorei a entender o que era. Eu me joguei no chão e percebi que aquele era o som de muitos tiros. Apenas uma parede de tijolos separava a minha cabeça dos tiros que eu ouvia ali fora.

João Pedro Mattos Pinto, de 14 anos, foi morto dentro de casa pela polícia, em plena pandemia de covid-19. A pandemia, aliás, escancara até que ponto a desigualdade brasileira se traduz em vida ou morte dependendo de onde se mora: os pobres têm o dobro de chances de serem infectados pelo vírus.

Eduardo de Jesus tinha dez anos quando um tiro de fuzil lhe atravessou a cabeça. Foi um dos poucos casos na história do Complexo do Alemão em que a polícia fez a reconstituição do crime para descobrir de que arma partiu o tiro que matou o menino. Na favela, em caso de mortes, a cena cotidiana é a de um lençol sendo arrastado para fora da favela, levando o corpo assassinado. Cada policial segura o lençol em uma ponta e carrega o corpo quase como se exibisse um troféu. Eduardo estava sentado na porta de casa, em plena luz do dia, e brincava com o celular. Testemunhas disseram que o policial se assustou com a cena e disparou um tiro na cabeça do garoto. A investigação concluiu que o policial cometeu “erro na execução” e indicou o arquivamento do caso. Passados cinco anos de sua morte, ninguém foi responsabilizado.

Caio Moraes tinha 20 anos e trabalhava como mototaxista quando um tiro acabou com sua possibilidade de futuro. Benjamin tinha apenas um aninho quando um tiro lhe atravessou a cabeça: ele estava no carrinho de bebê ao lado da mãe, que comprava um algodão doce na entrada do morro. Marcus Vinícius tinha 14 anos, morava na Maré e estava indo para a escola na companhia de um amigo. Um tiro que partiu do carro blindado da polícia lhe atravessou as costas. O uniforme que ele vestia, branco com uma lista azul, ficou manchado com seu sangue e virou um símbolo de luta por justiça, carregado por sua mãe para todos os lugares.

Ágatha Félix tinha oito anos quando levou um tiro de fuzil nas costas. Ela estava dentro de uma Kombi e caiu baleada nos braços da mãe. A menina chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia afirmou que havia uma troca de tiros no momento em que Ágatha foi baleada, mas a versão foi contestada por moradores e testemunhas que assistiram ao policial atirar na direção de um motociclista que passava por uma área movimentada da favela. Ele carregava uma esquadria de janela em alumínio, e a investigação mostrou que o policial confundiu a janela com uma arma e, “sob forte emoção”, disparou o tiro de fuzil que matou a menina.

O caso de Ágatha foi mais um dos poucos na história do Complexo do Alemão em que a polícia fez a reconstituição do crime para descobrir a dinâmica da operação que levou a vida de mais uma criança na favela. O inquérito da Polícia Civil concluiu que a bala que assassinou Ágatha partiu da arma do policial, mas afirmou, mais uma vez, que se tratou de “erro na execução”. O caso reacendeu o debate sobre o pacote “anticrime” do ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, que, meses depois, seria aprovado pela maioria dos deputados na Câmara Federal.

Centenas de pessoas se uniram em uma das entradas do Complexo do Alemão e caminharam, juntas, até o Cemitério de Inhaúma para prestar a última homenagem e exigir justiça pelo assassinato de Ágatha. Enquanto isso, um PM e youtuber, integrante do MBL (Movimento Brasil Livre) e assessor do Deputado Estadual Filippe Poubel, do PSL, foi até o local para confrontar os manifestantes. Ele achou por bem lançar um soco no rosto de um morador do Morro do Adeus que, durante a entrevista, discordou de suas posições. Após o soco, o soldado bateu em retirada em seu carro, acompanhado de um assessor que usava um boné vermelho com a inscrição “Make America great again”.

Caminhei chorando quase todas essas mortes, rodeada de crianças que são forçadas desde muito cedo a conhecer o final e quase nunca motivadas a imaginar um futuro. Vi no rosto de muitos a desesperança, a tristeza, a saudade e a raiva, mas na maioria das vezes o caminho entre o Complexo do Alemão e o cemitério era marcado por canções que confiavam a Deus o julgamento dos culpados pelo crime. Na terceira ou quarta vez que percorri o mesmo caminho, apenas uma frase se repetia na minha cabeça: “Não acredito que estou aqui pelo mesmo motivo, mais uma vez”.

Apenas em 2019, segundo o aplicativo Fogo Cruzado, cinco crianças foram mortas e pelo menos 12 foram baleadas na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Viver na favela é ter a dimensão de que o futuro pode acabar a qualquer momento. O futuro é o hoje, é o agora. Tenho quase 30 anos e vivo, no presente, um futuro com o qual nunca tive a sorte de sonhar. Às vezes me pego pensando se faria tudo diferente. Sou a primeira da família a finalizar uma faculdade, me formei em jornalismo, trabalho com uma organização internacional de Direitos Humanos, tive a chance de viajar por diferentes países e senti na pele os reflexos da gritante e complexa desigualdade social e do racismo estrutural que vivemos no Brasil. Essas são coisas que nós, crias da favela, nunca imaginamos viver. A cada aprendizado, aumenta a percepção. Você nunca mais é o mesmo e nunca mais é olhado da mesma forma.

A desigualdade social no Brasil funciona mais ou menos assim: nos apresentam uma “normalidade” de vida. Quem nasce pobre acha que é assim mesmo, e leva a vida como uma corrida para mudar de classe. A maioria não deixa de ser pobre. Faz parte da dinâmica oferecer, de tempos em tempos, alguns exemplos de sucesso para que se acredite ser possível subir. Já tentaram me transformar nesse tipo de exemplo, dizendo que com meus méritos alcancei o lugar em que atuo hoje. Falácia. Na imensidão de gente que vive nas favelas, a possibilidade de viver uma vida digna – sem conviver com o esgoto que escorre há décadas pela porta das casas, acessando educação, cultura e uma boa alimentação e conseguindo um bom emprego pelos próprios méritos – é estruturalmente remota.

É impossível! Isso deve passar pela cabeça de muita gente, mas a vida é tão corrida e a batalha para ficar rico é tão acelerada que as pessoas vão levando, sem muito tempo para pensar. Tampouco há espaço para desistir: você é conduzido a alcançar um lugar considerado de prestígio, mesmo que esse lugar não tenha qualquer relação com o que você realmente gostaria de fazer. No fim das contas, você nem sabe o que gostaria de fazer, porque os elementos que o conduzem a imaginar um lugar ideal e possível são negados a você. Então, você aceita os subempregos, o assédio do patrão, os cinquenta reais do político para fazer boca de urna no dia da eleição.

Na corrida para se tornar menos pobre, quase não sobra tempo para pensar. Aqueles que conseguem sentem-se mais ricos e se identificam com o seriado que retrata a vida de ricos e com as novelas que se passam em cenário de ricos, e assistem a programas em que ricos viajam e contam suas histórias de gente rica. Tudo isso parece fazer parte da vida quando se está sentado no sofá que custou 2 mil reais, parcelados em suaves prestações, assistindo à televisão de tela plana com imagem de alta resolução, mas algo soa estranho quando você se lembra que do lado de fora da sua casa o esgoto continua a correr na rua e os tiros podem começar a qualquer momento.

Pensar em desigualdade social me traz à mente duas imagens muito marcantes. A primeira é a de um homem branco, vestindo terno e gravata, com uma pastinha preta na mão, representando sucesso e prestígio. A outra é a de uma criança negra com os pés descalços e o nariz escorrendo, em meio ao cenário da favela. Entre 2003 e 2008, segundo um relatório do IPEA, o número de pessoas consideradas pobres pelas estatísticas caiu em 3 milhões. Essa realidade já mudou bastante nos últimos anos, mas à época alguns pesquisadores chegaram a dizer que o fenômeno constituiu o que chamavam de “nova classe média”, quase que consolidando uma nova “classe social”.

Pergunto-me se esqueceram de considerar em suas avaliações o fato de que o mesmo fenômeno construiu, a reboque, a classe dos “novos menos pobres”, aqueles que não tinham o dinheiro necessário para se locomover pela cidade mas que, com acesso ao trabalho, conseguiram comprar aquele sofá de 2 mil reais parcelados ou um celular de última geração. Todo mundo na favela teve um tio, amigo ou vizinho que tinha um cartão de crédito com limite bem alto e que o emprestava para pessoas de confiança consumirem itens que antes seriam inimagináveis. O acesso ao consumo afastou a ideia de que ser pobre é se identificar com a imagem de um menino negro com o nariz que escorre e com os pés descalços, mas o cenário em que a vida se dava seguiu precário, injusto e desigual. Essa realidade contribuiu para a construção de um vácuo na narrativa social porque a percepção de quem olha a favela de fora para dentro não alcança a nitidez necessária para enxergar seus encantos e complexidades.

A guerra mata mais do que as drogas foi o slogan da campanha “Da proibição nasce o tráfico”, promovida pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CeSec) do Rio de Janeiro. Essa campanha, realizada no ano de 2015, tinha o objetivo de ativar o debate público sobre os resultados da proibição das drogas e seus impactos na sociedade. Na época, a relação entre a violência e a guerra às drogas nos parecia distante. A maioria dos comunicadores e coletivos de comunicação retratava as incursões policiais, as mortes derivadas dessas ações e todos os impactos de um dia de tiroteio na favela – escolas fechadas, alteração no trânsito, mototáxis e Kombis impedidas de transportar os passageiros que moram nas partes mais altas do morro, inocentes baleados, silêncio e medo em cada esquina –, mas quase nunca conectávamos estes fatos à política de proibição e guerra às drogas que se construiu ao longo de décadas.

Foi num contexto de ampliação do entendimento sobre a violência nas periferias brasileiras que participei da criação do #Movimentos, um grupo de jovens de diferentes favelas e periferias que acredita que uma nova política de drogas é urgente. Somos os mais impactados pela violência, pelo estigma e pelo racismo gerados em nome da guerra às drogas. Por isso acreditamos que não é possível construir alternativas sem discutir os impactos dessa guerra em nossas vidas e sem pensar em soluções que nos incluam e criem oportunidades para superar todo um histórico de políticas fracassadas.

A violência elege. Alguns políticos entenderam isso, outros nem tanto. Para aqueles que lucram com a violência, pouco importa que as políticas fracassem. Mesmo que elas exterminem milhares de pessoas, a maior parte delas pobres e negras, sempre haverá veículos de comunicação para normalizar a situação, noticiando a violência de modo histriônico e, muitas vezes, culpabilizando as vítimas. Reivindicamos a exposição das mortes nas favelas e recebemos a banalização do caos. Esse fracasso, da forma como o lemos, pode ser considerado sucesso para aqueles que se sustentam nas estruturas de poder, erguendo-se sobre a apatia que essa estrutura constrói junto ao povo pobre.

A guerra que se constrói pela proibição das drogas é apenas um dispositivo a mais para manter o negro e o pobre acuados e obedientes; se não fosse assim, a “liberdade de matar” que a sensação de guerra promove estaria justificada também quando aplicada aos bairros nobres das cidades, onde o consumo de drogas acontece livremente.

Nós nos esquecemos de que a função básica do Estado é o controle social e isto acontece bem nos bairros nobres onde residem pessoas que portam e se apresentam com nome e sobrenome. Não há esgoto escorrendo pela porta de quem vive em Copacabana, as escolas funcionam ali, a coleta de lixo é regular, o transporte é possível. Os desafios existem, é claro, mas nos endereços considerados nobres na cidade do Rio de Janeiro há uma “ordem social” construída a partir da presença do Estado. E o que atrapalha a ordem que prevalece nos espaços de privilégio da cidade? A ausência dessa mesma “ordem social” nas favelas e periferias que rodeiam os espaços privilegiados.

Os Racionais Mc’s, nos versos que abrem este texto, afirmam: “Você vai escolher o que estiver mais perto de você. O que estiver dentro da sua realidade”. A ausência do Estado na favela leva à construção de outra “ordem social”, atualmente protagonizada pelo tráfico de drogas que é, infelizmente, quem detém o poder na favela. O tráfico de drogas, portanto, serve ao Estado porque contribui para o controle social de quem vive nesses espaços. É parte da estrutura que mantém o povo contido nas favelas.

Onde há ausência do Estado – nas favelas e periferias do Brasil – crescem o poderio e a atuação do tráfico de drogas, das milícias e de outros grupos. Roubou, perde a mão; traiu um amigo, perde um olho; tirou foto ou escreveu matérias de jornal dizendo mais do que deveria, morre; estuprou, morre de um jeito muito ruim. Mas se a miséria está grande na favela, aparece um caminhão cheio de comida, vendida a preços muito baratos. Para quem tem fome, pouco importa de onde vem essa mercadoria que é vendida livremente nos acessos ao morro – vendida porque, se fosse doada direta e abertamente pelo tráfico de drogas, muita gente não aceitaria. Não dá para esquecer que, na favela, há mais igrejas do que bocas de fumo e que o fundamentalismo religioso e a autoridade antidemocrática são historicamente reconhecidos ali: quando não há opção, caminho e perspectiva de futuro, a igreja impera e coloca os problemas políticos, sociais e até mesmo o futuro “nas mãos de Deus”.

A famosa composição de Wilson das Neves e Paulo César Pinheiro que, em 1996, sonhavam com “o dia em que o morro descer e não for Carnaval”, até hoje atormenta os políticos e as classes altas que se perpetuam graças a essa estrutura que parece indestrutível – mas não é.

Há algum tempo, um grande amigo da favela me questionou sobre o porquê de a pena de morte funcionar na favela e não funcionar no restante do Brasil. Ele argumentava que as portas e janelas de seu carro ficam abertas durante a noite na favela e que ali dificilmente alguém seria capaz de furtá-lo. Ele nasceu pobre e se tornou proprietário de um depósito de gelo em uma das principais ruas do morro. Conseguiu comprar o ponto depois de acumular algum dinheiro enquanto trabalhava no serviço obrigatório das Forças Armadas, quando chegou a ser cabo da Aeronáutica. Com 28 anos, um carro, uma moto e um comércio, pouco se via na descrição da imagem do que é ser pobre. Argumentava que seria improvável viver o “conforto” e a “segurança” que sentia em qualquer outro bairro da cidade.

A favela tem regras e leis que poucos descrevem mas, uma vez dentro dela, todos conhecem. A favela é complexa. “Por que boa parte dos eleitores de Bolsonaro e Witzel são pobres e moram nas favelas?”, me perguntam. A resposta não é simples, mas é importante lembrar que as favelas e periferias sobrevivem, desde sempre, sob o comando de governos autoritários. Trata-se de lugares em que o Estado, quando opera, opera muito mal, e onde a redução de pobreza da última década funcionou muito mais da porta de casa para dentro do que para fora.

Se o tráfico de drogas é um governo autoritário dentro da favela, por que raios os discursos autoritários mais ou menos disfarçados de institucionalidade democrática não iriam fazer sucesso neste território? Como pode fazer sentido falar de “democracia em vertigem” para quem, por gerações, vem sendo submetido aos abusos do tráfico, aos excessos da polícia, à ausência do Estado de Direito, à falta de perspectiva e à precariedade urbana? Como falar de futuro para quem, desde muito cedo, materializou o conceito de morte?

As organizações e os projetos sociais em ebulição nas últimas décadas exerceram um papel fundamental na construção das bases de formação para os movimentos de contranarrativa que passaram a surgir. As mídias comunitárias e alternativas que nascem nas favelas buscam fazer uma comunicação que não apenas olha para aquele território, mas que o enxerga em suas complexidades e seus valores porque conhece suas regras e dinâmicas. Os grandes veículos de comunicação, apesar de conterem diferenças políticas e comerciais, trabalham em equipe, construindo e reproduzindo uma “versão oficial” da notícia – que geralmente contempla bem a perspectiva de empresários e políticos e que criminaliza movimentos sociais, insurgências, o povo e sua condição de pobreza.

O morador da favela considerado “de sucesso” é aquele que teve um perfil publicado pelo Globo. As matérias produzidas por jornalistas que moram nas favelas costumam tomar repercussão quando replicadas, muitas vezes gratuitamente e sem créditos, por um grande jornal ou veículo de mídia hegemônico. Nesse ambiente, aqueles que poderiam trazer certa diversidade e outra perspectiva para a cobertura jornalística desses espaços ficam reduzidos a meros personagens, fontes de informação. Em determinado momento as mídias comunitárias das favelas trabalharam em estreita colaboração com os grandes conglomerados que controlam as narrativas. Eram a informação, o risco de vida e toda uma trajetória de exclusão e invisibilidade em troca da visibilidade midiática que somente o poder podia conceder.

A versão oficial da notícia é sempre de que a polícia sobe o morro para “proteger o cidadão”, até que surgem inúmeras comunicações, vídeos e provas que desmontam essa narrativa, evidenciando a corrupção policial, violações de direitos e execuções extrajudiciais. A popularização do acesso à internet ajuda na disseminação de conteúdo que extrapola o “controle editorial” presente nas redações. Arriscando-se a analisar a cobertura de qualquer veículo tradicional de mídia durante uma operação policial, por exemplo, é fácil perceber que, desde sempre, na televisão, a favela é retratada na perspectiva de quem nela entra protegido pela polícia e nunca na de quem estava sentado no portão de casa quando a polícia chegou. Retratam o instinto de coragem do policial que arrisca a vida em nome de um “bem maior”, mas nunca aquela sensação de congelamento de quando você saiu de casa para comprar um pão, bateu de frente com a polícia e ficou no meio de um fogo cruzado às oito da manhã.

Enquanto isso, porém, alguns de nós acessamos a universidade, fugindo das balas perdidas, das dores dos racismos vividos, da constatação de que o ambiente universitário definitivamente não foi construído para gente como nós. Na faculdade, a dificuldade é imensa. Se é difícil conseguir entrar, todo semestre parece que não vai dar para continuar. O diploma parece sempre distante.

Nos meus primeiros dias de aula, os professores perguntavam qual era a motivação para estudar comunicação e jornalismo, talvez duvidando de que alguém em sã consciência pudesse tomar esta decisão. Muitos dos meus colegas de faculdade respondiam que assistiam a William Bonner e Fátima Bernardes no Jornal Nacional e que esta era sua maior referência e inspiração. Já eu escolhi ser jornalista para fazer exatamente o que não fazem William Bonner e Fátima Bernardes.

Ao longo da minha formação, aprendi que escrever é um processo subjetivo que deixa um pouco de si, de seus repertórios, de suas vivências, e que não existe a imparcialidade construída pela mídia hegemônica parcial. De acordo com a pesquisa “Quem é o jornalista brasileiro – perfil da profissão no país”, no final de 2012 – 68% dos jornalistas brasileiros eram mulheres brancas, solteiras, com até 30 anos. Negros eram cerca de 5% do total de jornalistas no Brasil. Como acreditar em imparcialidade quando a produção jornalística, quase sempre baseada em construções subjetivas, é majoritariamente branca e elitista?

Construir essa percepção foi fundamental para que, em 2017, eu cocriasse o portal Favela em Pauta, trabalhando com o conceito de “jornalismo profissional” nos temas relacionados às favelas cariocas e trazendo um olhar de dentro das favelas. De maneira geral, analisamos que os grandes veículos de comunicação, apesar de suas diferentes linhas editoriais, controlam a narrativa e direcionam o olhar para a comunicação de temas, pessoas e territórios favelados quase sempre pautados pela falta. Além disso, constrói-se uma narrativa da necessidade de “contrapartida” quando pautamos a importância de nossa participação em eventos, debates e congressos, como se fosse demérito ser jornalista e morar na favela.

Ironicamente, buscamos construir estratégias para ultrapassar os desafios impostos por empresas, organizações e pessoas que, muitas vezes, trabalham pela redução da desigualdade social, mas que reproduzem opressões estruturalmente impostas. Trabalhamos para gerações que desafiam essa estrutura desigual e alcançam acesso aos espaços considerados de poder e intelectualidade. É quase como se precisássemos justificar a nossa presença nesses espaços.

A partir dessa percepção, organizei um grupo de WhatsApp que reúne 30 jornalistas e/ou estudantes de jornalismo de diferentes favelas do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense e de Belo Horizonte. Assim como eu, eles representam a primeira geração de universitários de suas famílias. Nossa primeira experiência foi organizar um curso de jornalismo de dados com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI) com conteúdo criado especificamente para o perfil do grupo. O mesmo curso foi replicado em outras três cidades. A maior dificuldade foi o tempo. Sem dinheiro e com poucas referências, essa articulação demorou quase um ano para se materializar. Aprendemos que os desafios são muitos e que precisamos encontrar outras fontes de financiamento para tornar sustentáveis as ações que construímos. Desde então, realizamos diversas atividades de formação para jornalistas favelados com o objetivo de ampliar repertórios e leituras de mundo a partir desse crescimento coletivo.

Nós nos apropriamos das ferramentas disponíveis para conseguir realizar estudos online e produzir diferentes conteúdos de maneira participativa e colaborativa – dessa forma, até quem não participa diretamente da produção textual, audiovisual ou estratégica é alcançado pelo processo criativo, que fica registrado no chat – e, assim, fortalecemos nossa incidência em rede. Com nossos celulares construímos todas as etapas de produção de uma reportagem, e acreditamos que este conjunto de ferramentas desenhadas coletivamente pode gerar resultados expressivos para a transformação que trabalhamos para construir. Ela diz respeito à produção de repertório necessário, mas também ao entendimento de que nós, jornalistas favelados, podemos produzir conteúdos como os verdadeiros sujeitos da notícia. A forma como nossas vidas e trajetórias são percebidas contribui para a transformação social e para a redução da desigualdade, porque constrói caminhos de possibilidades para que outros, como nós, ocupem os mesmos espaços – e espaços ainda maiores.

Foi só depois de tudo isso que passei a me olhar no espelho e a sonhar com a possibilidade de viver um futuro em que pessoas como eu possam, sem ser uma enorme exceção estatística, entrar na faculdade e sair com o diploma na mão. Passei a sonhar com um futuro em que pessoas que viveram e vivem realidades como a minha não precisem textualizar tanta dor na tentativa de expressar suas percepções e seus anseios sobre o que está por vir.

O rapper mineiro Djonga se autoproclama Deus e muitos não entendem. A justificativa é que, com todas as barreiras que o presente nos impõe, para manter a mente sã, permanecer vivo, manter vivos os nossos, não adoecer o corpo, cuidar dos dentes, conseguir dinheiro, estudar, conviver com as expectativas, estar disponível na família e presente para os amigos, buscar diariamente caminhos para que seja menos difícil, para as próximas gerações, enfrentar as estruturas e o poder que querem nos manter no andar de baixo, e ainda conseguir sonhar e abrir caminhos significativos de conquistas… só mesmo sendo Deus.

Daiene Mendes

Jornalista e consultora de comunicação da ONG Witness.org. Co-criadora do Portal Favela em Pauta, #JornalistasFavelados e FaveLÊ. Integrante de #Movimentos, colaboradora de @Bombozila e conselho consultivo de @ColetivoPapoReto, @Data_labe e @VozdasComunidades.

Mulambö

Artista visual nascido João em 1995 e crescido Mulambö. Participou de Prato de Pedreiro no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica (RJ), Reservado Para Pixador Amador no Centro de Artes UFF e Tudo Nosso no MAR (RJ).

Como citar

MENDES, Daiene. O dia em que o morro descer. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, n. 14, p. 30-39, jul. 2020.