PENAS

PERDIDAS

Texto de Louk Hulsman

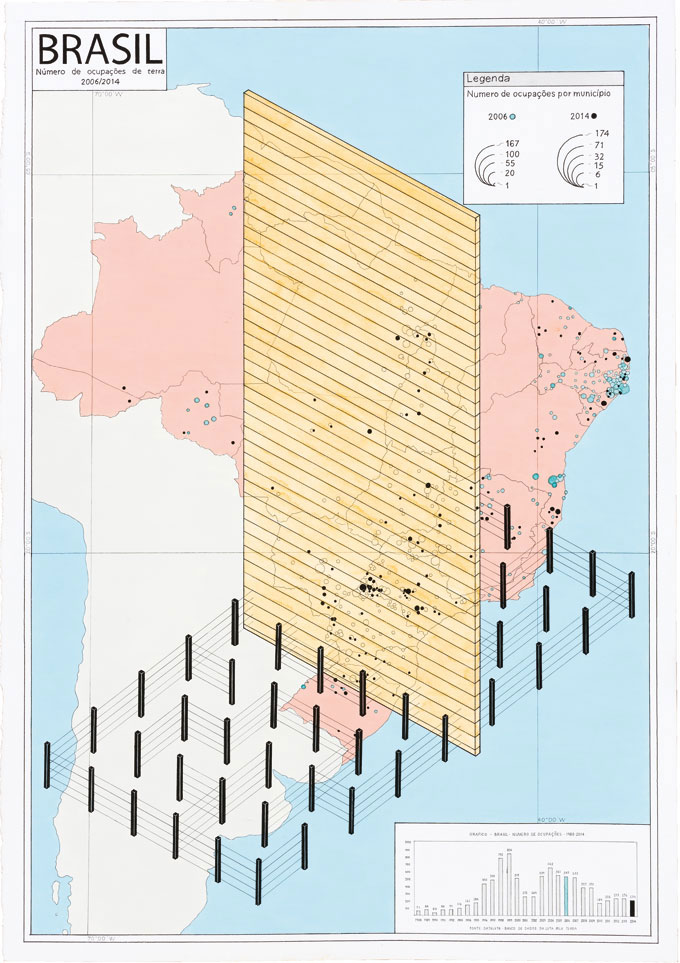

Índices, série de Talles Lopes

O livro Penas Perdidas, publicado em 1982, é ainda hoje a grande referência do Abolicionismo Penal. Hulsman foi pioneiro na busca por soluções alternativas às penas convencionais; por um novo lugar para a vítima no processo penal; por uma justiça comunitária e, em última instância, pela abolição das prisões.

As produções dramáticas tradicionais e parte da mídia tendem a perpetuar a ideia simples – e simplista – de que há os bons, de um lado, e os maus, de outro. É certo que existe toda uma corrente cultural com um enfoque das pessoas e situações muito mais cheio de nuances. A arte, a literatura, o cinema contemporâneos esforçam-se por descobrir a complexidade dos seres, de suas relações, das experiências vividas, mostrando o irrealismo dos discursos em preto e branco.

Entretanto, no campo da justiça penal, as imagens maniqueístas ainda se impõem quase que por inércia. A toda hora, encontramos pessoas bastante críticas em relação às instituições e a seu funcionamento e que, apesar disso, esperam que as leis e as estruturas promovam a harmonia social. Assim, o policial, o juiz, o legislador, mesmo sendo frequentemente questionados em suas práticas pessoais e coletivas, geralmente são vistos como representantes da ordem e, portanto, do bem. E, em face desses símbolos da justiça, do direito e da consciência reta, os “delinquentes” são vistos como pertencentes a uma espécie à parte, como anormais sociais que, afinal, deveriam ser facilmente identificáveis, já que não seriam como os outros.

É preciso desafiar as ideias preconcebidas, repetidas abstratamente, sem qualquer reflexão pessoal e que mantêm de pé os sistemas opressivos. Quando se veicula a imagem de um comportamento criminoso de natureza excepcional, muitas pessoas, no geral inteligentes e benevolentes, passam a acreditar que se justifica a adoção de medidas excepcionais contra as pessoas apanhadas pelo sistema penal. E, quando se imagina que se trata de colocar tais pessoas separadas das outras, para que fiquem impedidas de causar mal, passa-se a aceitar facilmente o próprio princípio do encarceramento, que as isola. Para encarar os verdadeiros problemas que, de fato, existem, urge desmistificar tais imagens.

Olhando de dentro

Esforce-se por imaginar, tente interiorizar o que é a prisão, o que é o encarceramento. Aprendemos a pensar sobre a prisão de um ponto de vista puramente abstrato. Coloca-se em primeiro lugar a “ordem”, o “interesse geral”, a “segurança pública”, a “defesa dos valores sociais”… Fazem com que acreditemos – e esta é uma ilusão sinistra – que, para nos resguardar das “empreitadas criminosas”, é necessário – e suficiente! – colocar atrás das grades dezenas de milhares de pessoas. E nos falam muito pouco das pessoas enclausuradas em nosso nome…

Privar alguém de sua liberdade não é uma coisa à toa. O simples fato de estar enclausurado, de não poder mais ir e vir ao ar livre ou onde bem lhe aprouver, de não poder mais encontrar quem se deseja ver – isto já não é um mal bastante significativo? O encarceramento é isso, mas é também um castigo corporal. Fala-se que os castigos corporais foram abolidos, mas não é verdade: existe a prisão, que degrada os corpos. A privação de ar, de sol, de luz, de espaço; o confinamento entre quatro paredes; o passeio entre grades; a promiscuidade com companheiros não desejados em condições sanitárias humilhantes; o odor, a cor da prisão, as refeições sempre frias onde predominam as féculas. Essas são provações físicas que agridem o corpo, que o deterioram lentamente.

Esse primeiro mal arrasta outros, que atingem o preso em todos os níveis de sua vida pessoal. Perdendo a liberdade, aquele que vivia de salário e tinha um emprego imediatamente perde este emprego. Ao mesmo tempo, perde a possibilidade de manter sua casa e assumir os encargos de família. E se vê separado dos seus, com todos os problemas morais que isto acarreta: a esposa ou companheira às voltas com forças hostis (vizinhos mal-intencionados talvez, ou um patrão a exigir que ela se demita…), seus filhos daí para frente marcados pelo estigma – “seu pai esteve na prisão”. Bruscamente cortado do mundo, experimenta um total distanciamento de tudo que conheceu e amou.

Por outro lado, o condenado à prisão penetra num universo alienante, em que todas as relações são deformadas. A prisão representa muito mais do que a privação da liberdade com todas as suas sequelas. Ela não é apenas a retirada do mundo normal da atividade e do afeto; a prisão é, também e principalmente, a entrada num universo artificial em que tudo é negativo. Eis o que faz da prisão um mal social específico: ela é um sofrimento estéril.

Nem todo sofrimento é um mal. Há sofrimentos benéficos, que nos fazem progredir no conhecimento de nós mesmos, abrindo novos caminhos, nos aproximando dos outros e nos tornando melhores. O encarceramento, porém, é um sofrimento não criativo, desprovido de sentido. Tal sofrimento é um contrassenso.

Distâncias siderais

Você acha a prisão um meio normal de castigar e excluir alguns de seus semelhantes? Entretanto, evitar o sofrimento alheio deve ser algo que ocupa um dos primeiros lugares em sua escala de valores! Há aí uma contradição para a qual só posso encontrar uma explicação: a distância psicológica criada entre você e aqueles que o sistema encarcera.

Os diversos burocratas anônimos que decidem ou contribuem para que seja ditada uma condenação à prisão têm poucos contatos sociológicos com os que irão sofrê-la. Entre os que decidem, o policial, por sua educação, seus gostos, seus interesses provenientes de um meio social análogo, talvez pudesse sentir-se próximo da pessoa presa. Mas o sentimento de respeito, devido à sua autoridade, cria entre ele e o preso a distância que há entre o vencedor e o vencido. Além disso, o policial só intervém no começo da linha, com um papel pequeno e dentro de um processo de divisão do trabalho que o impede de avaliar a importância da sua intervenção.

É evidente que os políticos, que fazem as leis, agem no abstrato. Se, uma vez ou outra, visitaram a prisão, foi como turistas. Certamente, foram bem escolhidos o dia e o lugar, para que não tivessem uma impressão tão má. Talvez tenha, até mesmo, sido organizada uma festinha no estabelecimento, com cânticos e um banquete. Assim, quando esses políticos propõem ou votam uma nova incriminação, sequer imaginam suas consequências na vida das pessoas.

Os juízes de carreira, tanto quanto os políticos, estão psicologicamente distantes das pessoas que condenam, pois pertencem a uma camada social diversa daquela da clientela normal dos tribunais repressivos. Não se trata de má vontade. Entre pessoas de culturas, modos de vida, linguagem e modos de pensar diferentes, naturalmente se cria uma espécie de incomunicabilidade difícil de superar. De todo modo, o papel que o sistema penal reserva ao juiz o impermeabiliza contra qualquer aproximação humana. Dentro desse sistema, a condenação à prisão é, para o juiz, um ato burocrático, uma ordem escrita a ser executada por terceiros e que ele assina em alguns segundos. Quando o juiz vira a cabeça para entregar os autos ao escrivão, o condenado, que estava diante de seus olhos, já foi levado e tirado de sua vista, passando-se então para o próximo.

E para você, que circula livremente, a prisão e o preso são coisas ainda mais longínquas.

Deixar para lá

Quando você se contenta com as ideias que são transmitidas sobre o sistema penal e as prisões; quando você dá de ombros para certas notícias que, de todo modo, eventualmente aparecem nos jornais — notícias assombrosas sobre problemas penitenciários, como o encarceramento de adolescentes em celas de isolamento, os suicídios de jovens, os motins, as violências e as mortes entre presos; quando aqueles que acionam a máquina e conhecem seu horror se dizem impotentes diante do mal causado e continuam em seus postos; você e eles estão consentindo na prisão e no sistema penal que a criou. Você realmente aceita estar comprometido com as atividades que levam a tais situações?

A reinterpretação

Jamais conseguimos apreender o pensamento alheio. O sentido pleno do que é dito nos escapa. Como, portanto, transmitir fielmente uma mensagem, sem ao menos respeitar a materialidade das palavras ouvidas?

Em 14 de maio de 1981, o Papa João Paulo II foi atingido no ventre por três tiros de revólver. No domingo seguinte, 17 de maio — dia de seu 61º aniversário — da clínica onde se recuperava da operação, dirigiu aos fiéis, que tinham ido rezar na praça de São Pedro, em Roma, uma curta mensagem em que dizia: “Rezo pelo irmão que me feriu e a quem sinceramente perdoei”. Nem a imprensa escrita nem as rádios reproduziram esses termos. Podia-se ler e ouvir: o Santo-Padre perdoou seu agressor; João Paulo II perdoou o assassino… A palavra “irmão” era muito estranha; chegava mesmo a ser inconveniente. Não se emprega essa palavra em tal situação. Para classificar o acontecimento, era preciso reencontrar o etiquetamento que se tornou habitual: foi uma tentativa de homicídio e não se chama de irmão o criminoso que atirou em você.

Entretanto, foi essa a palavra escolhida pelo interessado, evitando exatamente se definir como uma “vítima” diante de seu “agressor”, situando-se em um universo distinto daquele da justiça criminal.

Os filtros

No sistema penal, não se escutam realmente as pessoas envolvidas. Não se registra o que elas dizem com as próprias palavras. Nesse sentido, a leitura dos inquéritos policiais é reveladora.

Esses documentos recolhem declarações e testemunhos de pessoas extremamente diferentes: operários, estudantes, jovens e adultos, estrangeiros, militares, homens e mulheres. Mas ali se encontram sempre as mesmas palavras, frases feitas do gênero “X declarou que é francês, casado, com dois filhos, que tem instrução, que prestou o serviço militar, que não foi condenado, que não recebe pensão nem aposentadoria…”, “X reconhece os fatos…”, “X foi objeto das verificações usuais e das medidas de segurança previstas no Regulamento…” Na realidade, são formulários que a polícia preenche. Tais formulários, num tom invariável, monótono, impessoal, refletem os critérios, a ideologia, os valores sociológicos desse corpo que constitui uma das subculturas do sistema penal.

O mesmo se poderia dizer dos exames psicossociais e das perícias psiquiátricas. Tais documentos — que, evidentemente, utilizam outra linguagem — também têm sua rigidez, refletindo decodificações igualmente redutoras da realidade, profissionalizadas.

Tome-se ao acaso, nos autos, essas “palavras de peritos”. Ali se encontrarão, constantemente repetidas, conclusões assim formuladas: “X não se encontrava em estado de demência no momento dos fatos; X não é perigoso e sua internação num hospital psiquiátrico não se mostra indispensável nem para o próprio benefício, nem no interesse da coletividade; pode se considerar que X tem uma responsabilidade penal em parte atenuada; X é normalmente sensível a uma sanção penal…”.

Nos autos que chegam às mãos dos que vão proferir a sentença há outros documentos semelhantes. São outros tantos filtros que estereotipam o indivíduo, seu meio e o ato pelo qual é reprovado; e as visões assim manifestadas — as visões míopes e rígidas do sistema — são outros tantos etiquetamentos estabelecidos à margem da pessoa, do que ela verdadeiramente é, do que vive, dos problemas que apresenta.

À margem do assunto

O sistema penal rouba o conflito das pessoas diretamente envolvidas nele. Quando o problema cai no aparelho judicial, deixa de pertencer àqueles que o protagonizaram, etiquetados de uma vez por todas como “o delinquente” e “a vítima”.

Tanto quanto o autor do fato punível, que, no desenrolar do processo, não encontra mais o sentido do gesto que praticou, a pessoa atingida por esse gesto tampouco conserva o domínio do acontecimento que viveu.

A vítima não pode mais fazer parar a “ação pública”, uma vez que esta “se pôs em movimento”. Não lhe é permitido oferecer ou aceitar um procedimento de conciliação que poderia lhe assegurar uma reparação aceitável, ou — o que, muitas vezes, é mais importante — lhe dar a oportunidade de compreender e assimilar o que realmente se passou. Ela não participa de nenhuma forma da busca da medida que será tomada a respeito do “autor”; ela não sabe em que condições a família dele estará sobrevivendo; ela não faz nenhuma ideia das consequências reais que a experiência negativa da prisão trará para a vida dessa pessoa; ela ignora a rejeição que o outro terá que enfrentar ao sair da prisão.

Mas foi “seu assunto” o que esteve na origem da engrenagem do processo penal, e talvez ela não tivesse desejado todo esse mal. Talvez ainda, com o tempo, ela pudesse passar a considerar o problema inicialmente vivido de outra forma.

Quando o sistema penal se apropria de um “assunto”, ele o congela, de modo que jamais seja interpretado de forma diferente da que foi no início. O sistema penal ignora totalmente o caráter evolutivo das experiências interiores. Assim, o que se apresenta perante o tribunal, no fundo, nada tem a ver com o que vivem e pensam os protagonistas no dia do julgamento. Nesse sentido, pode-se dizer que o sistema penal trata de problemas que não existem.

Estereótipos

Frequentemente, a vítima desejaria ter um encontro cara a cara com seu agressor, o que poderia significar uma libertação. Mesmo vítimas de violências, muitas vezes, gostariam de ter oportunidades de falar com seus agressores, compreender seus motivos, saber por que foram atacadas. Mas o agressor está na prisão e o encontro cara a cara é impossível. De tanto se colocar a questão de “por que isso me aconteceu?”, a vítima acaba por também se sentir culpada; e, como jamais obtém uma resposta, se isola, entrando, pouco a pouco, num processo de regressão…

A intervenção estereotipada do sistema penal age tanto sobre a “vítima” como sobre o “delinquente”. Todos são tratados da mesma maneira. Supõe-se que todas as vítimas tenham as mesmas reações, as mesmas necessidades. O sistema não leva em conta as pessoas em sua singularidade. Operando em abstrato, causa danos inclusive àqueles que diz querer proteger.

A pena legítima

Falei algumas vezes em abolir a pena. Quero me referir à pena tal qual é concebida e aplicada pelo sistema penal, ou seja, por uma organização estatal investida do poder de produzir um mal sem que sejam ouvidas as pessoas interessadas. Questionar o direito de punir dado ao Estado não significa necessariamente rejeitar qualquer medida coercitiva, nem tampouco suprimir a noção de responsabilidade pessoal. É preciso pesquisar em que condições determinados constrangimentos — como a internação, a residência obrigatória, a obrigação de reparar e restituir, etc. — têm alguma possibilidade de desempenhar um papel de reativação pacífica do tecido social, fora do que constituem uma intolerável violência na vida das pessoas.

A “pena”, tal como entendida em nossa civilização, parece conter dois elementos: primeiro, há uma relação de poder entre aquele que pune e o outro, que aceita que seu comportamento seja assim condenado, porque reconhece a autoridade do primeiro; segundo, em determinados casos a condenação é reforçada por elementos de penitência e de sofrimento impostos e aceitos em virtude daquela mesma relação de poder. Essa é a análise — e a linguagem — que estamos habituados a ouvir e que parece legitimar nosso direito de punir. Em nosso contexto cultural, a verdadeira pena pressupõe a concordância das duas partes.

Daí que, não havendo uma relação entre aquele que pune e aquele que é punido, ou ausente o reconhecimento de autoridade, estaremos diante de situações em que se torna extremamente difícil falar de legitimidade da pena. Se a autoridade for plenamente aceita, poderemos falar de uma pena justa. Se, ao contrário, houver uma total contestação da autoridade, não teremos mais uma pena verdadeira, mas pura violência. Entre esses dois extremos, podemos imaginar toda sorte de situações intermediárias.

O funcionamento burocrático do sistema penal não permite um acordo satisfatório entre as partes. Nesse contexto, os riscos de uma punição desmedida são extraordinariamente elevados. Um sistema que coloca frente a frente, se é que se pode falar assim, a organização estatal e um indivíduo, certamente não irá produzir uma pena “humana”. Para se convencer disso, basta prestar atenção ao estilo de determinadas declarações oficiais. O discurso estatal pode falar de quarenta mil presos, como fala de milhões de mortos numa guerra: sem qualquer problema.

Ao nível macro, estatal, as noções de pena e de responsabilidade individual resultam fictícias, infecundas, traumatizantes. Uma reflexão sobre “o direito” ou “a necessidade” de punir que pretenda se situar nesse nível é, portanto, aberrante. Somente nos contextos próximos, em que se podem atribuir significados concretos às noções de responsabilidade individual e de “punição”, é que eventualmente será possível retomar tal reflexão, seja ao nível mezzo das relações entre indivíduos e grupos ou instituições que lhes são próximos, seja ao nível micro das relações interpessoais – lá, onde é possível reencontrar o vivido pelas pessoas.

Libertação

É preciso abolir o sistema penal. Isso significa romper com os laços que, de maneira incontrolada e irresponsável, em detrimento das pessoas diretamente envolvidas, sob uma ideologia de outra era e se apoiando em um falso consenso, unem os órgãos de uma máquina cega, cujo objeto mesmo é a produção de um sofrimento estéril.

Um sistema dessa natureza é um mal social. Os problemas que ele pretende resolver – e que, de forma alguma, resolve, pois nunca faz o que pretende – deverão ser enfrentados de outra maneira.

Existe outro enfoque. Quero apontá-lo, quero estimular sua execução consciente, mostrando suas vantagens. Longe de levar a uma situação alarmante, a abolição do sistema penal, da forma como a vejo, será um sinal de renascimento do tecido social. Trata-se, afinal, de deixar viver, fora das instituições, modalidades de relações que o sistema, hoje, asfixia, e dar às instituições existentes uma chance de apoiar processos sociais naturais, em vez de contrariá-los e sufocá-los. Na minha mente, abolir o sistema penal significa dar vida às comunidades, às instituições e aos homens.

Louk Hulsman

Criminólogo holandês. Os trechos do livro publicado nesta edição foram gentilmente cedidos pela Hulsman Foundation.

Talles Lopes

Artista visual, participou de exposições no Brasil e exterior. Estuda Arquitetura e Urbanismo na UEG, vive e trabalha em Anápolis, GO.

Como citar

HULSMAN, Louk. Penas perdidas. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, n. 11, p. 58-63, nov. 2017.

© Hulsman Foundation. Todos os direitos reservados. Este artigo não pode ser reproduzido.