POLÍTICA BALDIA NA

CIDADE-ACAMPAMENTO

Texto de Alana Moraes

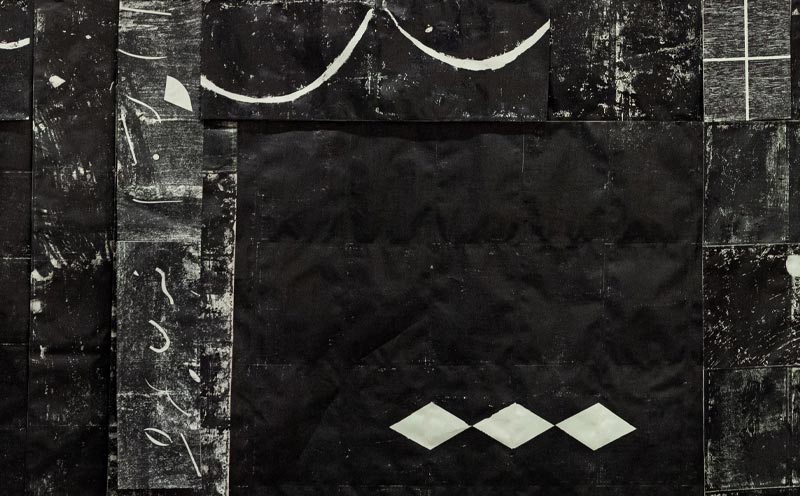

Varal: exercício para montar mapas e sonhos, gravuras manipuláveis de Bruno Rios

Somos a bomba, redenção, Napalm / Miséria, cartão-postal / Brasilândia, Capão, Vidigal / Estopim da guerra racial / Foi Amistad, pouca idade, hoje Jihad, problema / Revolução morena que se descobre / quando vê no sistema essa máquina de moer pobre / Os porco reina, orgia / Favela queima como Congresso deveria / Eu falo de suor e calos, traumas e abalos / Almas e ralos: São Paulo. (EMICIDA)

Na semana em que sofria mais um despejo, Marilene Ferreira, amiga sem-teto, conhecida como Poeta nos acampamentos, me narrava a angústia daqueles dias: “Em pleno sábado, marcou no calendário o dia da diáspora; ela me rondava, contava as horas do meu desterro e declínio”. Um evento drástico e, no entanto, já familiar. Uma inconfundível poética do desterro que desvenda a cidade do “progresso” em seu avesso e costura, no território urbano, muitos mundos despedaçados pelas forças de extração das relações íntimas entre Estado e finanças.

Na cidade de São Paulo, do sul para o extremo sul em busca do aluguel mais barato, Marilene e tantas outras negociam cotidianamente a permanência em um território cuja dinâmica de financeirização expulsa e destrói relações, como a monocultura colonial sempre fez com os povos da terra – seja pela dívida, seja pela força. “Sempre aquela coisa nômade buscando aluguel mais barato, né?”, comentava Rose, outra amiga sem-teto que já foi operadora de telemarketing, cozinheira, faxineira e hoje vive entre empregos temporários. Deslocamentos forçados, adoecimentos e precárias permanências. Do mar Mediterrâneo às periferias metropolitanas do sul global, o desterro é também marca do evento racial que organiza o capitalismo, a despeito da retórica de um “mundo livre” e “sem fronteiras”.

O mercado imobiliário urbano vem assumindo algumas das características próprias dos mercados de metais preciosos do passado, como aponta Jane I. Guyer, produzindo a reserva e o armazenamento de itens de altíssimo valor relativamente fáceis de serem protegidos “em contextos estáveis”. Estima-se que o valor atual gerado pelo mercado imobiliário global seja de cerca de 217 bilhões de dólares, 36 vezes o valor de todo o ouro já extraído no mundo. A dinâmica faz da terra um ativo financeiro e conjuga velhas formas de controle da propriedade da terra com novas formas de extração da vida coletiva, do tecido relacional e de suas formas colaborativas que, perseverantes, desvirtuam o circuito da mercadoria, mas logo são convertidas em valor ou recurso. Entre empregos e desempregos, com baixas expectativas em relação a qualquer estabilidade, aos pobres na cidade exige-se a disponibilidade total: seja para acessar uma política pública como “beneficiário exemplar” ou para candidatar-se a uma vaga de emprego subalternizado e sem garantias. O capitalismo metropolitano pós-industrial, como nunca antes, conta com o aprofundamento da desigualdade pela dívida como dispositivo de chantagem permanente e governo das condutas. Diante do caldeirão de frustrações e revoltas cotidianas, torna-se imprescindível a garantia “da lei e da ordem”. Mesmo com a crise econômica global, as indústrias de tecnologia e inteligência militar vêm despontando em taxas de crescimento que variam de 5 a 12% ao ano. A cidade é hoje um território de guerra.

As ocupações-acampamentos originadas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) em São Paulo são resultado de uma versão, constantemente reelaborada ao longo dos últimos vinte anos, dos acampamentos sem-terra criados pelo Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST). Nos anos 1990, diante da persistência dos latifúndios e de suas máquinas de morte, os acampamentos sem-terra proliferaram-se por todo o país, marcando a força de uma nova radicalidade que disputava na cena pública os sentidos da jovem democracia brasileira. O massacre de Eldorado do Carajás não deixava dúvidas sobre a renovação do pacto militar-proprietário inscrito na fundação da República com o extermínio de Canudos.

Já na primeira década dos anos 2000, e tendo que enfrentar despejos violentos, o MTST se viu diante do desafio de reelaborar uma forma para os acampamentos que partisse da realidade, já pressuposta, do despejo e do arbítrio da violência policial. Formas mais temporárias e móveis foram, então, experimentadas no intuito de não serem completamente desarticuladas pela ação da polícia e do sistema de justiça da República dos Donos, mantendo-se, ainda assim, eficientes na tarefa de mobilização e pressão na cena pública.

As ocupações-acampamentos se tornariam um modo de politizar o território a partir da crise do aluguel, atraindo um contingente significativo de moradores dos arredores, mas sem se converter efetivamente em moradia. Assim, evitavam-se os altos custos materiais e emocionais do despejo. Os acampamentos consolidaram-se a partir de existências sempre provisórias, performativas, e por isso não são reconhecidos como lar ou casa pelos acampados que, na maioria das vezes, moram de aluguel ou em regime de coabitação em outros lugares próximos aos terrenos ocupados. Diante das forças do Estado, a forma instável e facilmente dispersiva se mostrava mais ágil e deslocava o foco da luta política do acesso à terra para a pressão pelo acesso à política habitacional, o que revelava, de certa forma, a vitória de um “Estado integrador” em relação ao qual deve-se aprender, em seus próprios termos, a negociar.

No entanto, de forma imprevista, em meio à deliberada impermanência e toda a circunstância singular dos acampamentos, os acampados passam a atribuir significados às suas relações nas ocupações a partir de negociações entre formas transitivas da própria existência: “Estou ficando”. “Estou tocando a ocupação”. “Estou vindo”. “Estou acompanhando”. A forma transitiva permitiu que mulheres evangélicas, por exemplo, experimentassem uma espacialidade que não é a da casa, a do trabalho ou a da igreja, mas um território no qual são possíveis outras atuações e formas de habitar e também novas paixões: “Aqui parece que o mundo entrou em mim”, me contou Rose sobre seu deslocamento. Os acampamentos tornam-se espacialidades de travessia e experimentação. Ao contrário dos deslocamentos forçados na cidade, ali tornam-se possíveis investigações sobre a dor e sobre curas, coreografias de festa e guerra que escapam do “sujeito faltoso” requisitado pela política pública.

“Aqui eu virei outra”, afirmam muitas mulheres que, depois de um tempo nos acampamentos, experimentam outras composições de si. A ausência do lar e, por consequência, das relações de gênero que o constituem, abrem hipóteses para as transações entre corpos e papéis. “Antes eu ficava que nem uma doida só limpando a casa. Aqui não, aqui a gente distrai a cabeça”, fala Ana. Esses espaços relacionais testemunham, entre as muitas camadas que constituem as periferias urbanas, a possibilidade de uma vida multiespécie na Terra, um outro daquilo que costumamos chamar de casa ou de cidade: o mundo baldio de vegetação não domesticada, inusitadas criaturas e formas imprevistas. A palavra baldio vem do árabe (bâTil) e quer dizer inútil. Em Portugal, o baldio estava associado às terras comunais.

Na madrugada sem iluminação das primeiras horas da entrada em um novo terreno, só é possível notar a terra e o entorno a partir de uma percepção ampliada que não se restrinja à visão. É preciso caminhar e perceber o terreno com o corpo todo, esbarrar em desconhecidos, reconhecer os materiais pelo tato. No mundo baldio, a terra mistura-se com os espaços sempre provisoriamente construídos. As cozinhas, antes encerradas no espaço da domesticidade, abrem-se para a experiência coletiva da aventura de um acampamento: permitem as festas, as misturas, os jogos de improviso, as novas sensibilidades. “O bichinho da lona te morde e aí é difícil de largar isso aqui”, gostam de dizer.

O regime baldio suspende o jogo da Grande Divisão que separa pensamento e luta: ali estão trabalhadores sem trabalho, cidadãos sem cidade, mas que se tornam investigadores de uma “terra prometida”, como dizem os sem-teto em referência aos planos de Moisés. Descobrem-se investigadoras do que pode ainda “virar” – fazer dar certo um novo encanamento, uma galinhada, um barracão inteiro. Os acampamentos podem assim afirmar um tipo de existência coletiva, apesar do regime acelerado de endividamento e dos trabalhos de merda, como os chamou o antropólogo David Graeber, que organizam disciplinas e frustrações: “Aqui é bom porque não tem patrão”, me contava Márcio. O regime baldio é, por isso, um modo especulativo de aterrissar nos escombros do progresso a partir de práticas experimentais que produzem coexistências e alianças inesperadas, uma folga dos fracassos.

Para o movimento social, o que está em jogo é sua capacidade de mobilização e eficiência na demonstração pública da representação: a “casa própria” e os percursos burocráticos e administrativos da “conquista” que instauram predicados aos praticantes dos acampamentos: “mães de família”; “trabalhadores”; “batalhadores”; “pobres sem alternativa”. Muitas vezes, a administração dos cadastros pelos movimentos recoloca a lógica do sacrifício e deixa transparecer as muitas contradições de políticas progressistas como o Minha Casa, Minha Vida, que, de certa forma, exige que os movimentos “habilitados” atuem a partir de figuras jurídicas semelhantes às de empresas, governando condutas e restituindo a lógica do desempenho na descrição de quem é mais ou menos lutador e, portanto, mais ou menos “merecedor” da “casa própria”.

No regime baldio, o que torna o acampamento possível são as práticas relacionais e nada épicas de fazer um cotidiano, de ficar um pouco mais com os problemas e operar táticas de deslocamentos mútuos, de produzir lealdades e experimentações. É o saber “caminhar junto”, como explica Tânia, entrar em uma “mesma caminhada”, saber virar outra, compondo, de improviso, novos arranjos existenciais. Práticas que investigam os modos de habitar as ruínas, como vem contando a antropóloga Anna Tsing. Experiências de cuidar e cultivar que dificilmente são entendidas pela política constituída como práticas de pensamento, mas que, no entanto, especulam sobre como a vida poderia ser de outra forma, excedendo as inscrições do direito e das demandas por inclusão.

Emergindo em grandes terrenos não edificados de mata tanto persistente quanto exuberante, o regime baldio instaurado pelos acampamentos sem-teto nas bordas metropolitanas surge na madrugada como zona de interstício entre o ritmo desenfreado da metropolização financeirizada e militarizada e as ruínas de uma antiga metropolização fabril, nos oferecendo sugestivas proposições de uma política por vir. Ao intuir a luta política que se faz com os pés na terra e ao redor do fogo, os acampamentos interrogam a “cidade do progresso” e seu colapso em um arranjo aberto ao mundo vivo. “O fogo reúne, ele chama para perto”, diz Luciana. Os acampamentos abrem uma proposição tecnopolítica de desmetropolização vivida ali, nas bordas, na produção de outro ritmo, uma suspensão há tanto tempo adiada. Como disse uma vez Tia Angélica: “Aqui é uma espécie de férias, a gente consegue enxergar melhor os pensamentos”.

O regime baldio é o que rompe, ao menos temporariamente, com o pacto produtivista do desempenho e retoma as práticas de cuidado como sustentação de um desejo comum de liberdade. Ali, a liberdade está ligada não a um tipo de “visão total” das opressões, mas é experimentada pela própria afirmação do meio e de suas contaminações – estar entre, pensar e sentir pela interdependência que nos constitui, pelas singularidades de cada história, pela imprevisibilidade de cada encontro. Talvez essa forma política nos apresente pistas para pensar a transição da cidade-fábrica para a cidade-acampamento. Trata-se de uma ação coletiva que começa se dirigindo ao Estado pela denúncia do regime proprietário e rentista produtor de desigualdades, mas que, de forma imprevista, acaba por investigar a aliança inédita entre o baldio e a classe endividada, “nômade do trabalho”, como denominou Achille Mbembe.

“Aqui eu me senti viva outra vez”, falava Tânia em uma conversa sobre a experiência de cura que muitas mulheres vivenciam nos acampamentos em aliança com os “guerreiros”, especialistas nas formas coletivas de enfrentamento aos poderes da polícia e que agora sustentam a autodefesa de um território emergente no qual a vingança se torna possível. “Aqui o Estado não se cria”, lembra Carlos. É ele que sempre me atualiza do vasto vocabulário de nomes sórdidos para se referir à polícia e aos policiais, aos modos de escapar ou de aguentar um pouco mais, respirando dentro da fumaça do gás lacrimogênio. Ele gosta de mostrar os ossos quebrados em antigas batalhas, os inusitados movimentos que seu corpo soube fazer a partir dessas fragmentações ósseas, e expressa seu incômodo: “Não gosto desse blá, blá, blá de política”. Enquanto isso, comenta sobre a ideia de uma nova tatuagem: um meteoro que, pegando fogo, “acaba com tudo”.

Os guerreiros que fazem a autodefesa dos acampamentos, muitos já tendo passado pelo sistema prisional, corporificam um antagonismo em relação à inscrição – feita pelo Estado mas, também, por grande parte da esquerda institucional – do que seria “o bom trabalhador”: dócil, resiliente, disciplinado, representado, merecedor, como demandam a polícia e a política nas tramas das “condicionantes” do acesso à política habitacional ou a um lugar exemplar na luta de classes. Os guerreiros, ao contrário, fogem da cena pública e dos palanques. Fazem-se invisíveis porque sabem que, diante do Estado policial, a inteligência da invisibilidade é valiosa demais para ser desperdiçada, mas diante da polícia, mostram a convicção de defender os seus.

Nos primeiros dias de uma ocupação, Flávia, outra amiga sem-teto, me contava os caminhos que a conduziram até seu primeiro acampamento: “Eu estava endividada na época e sempre carreguei uma frase da minha mãe: ‘Nós, que somos pobres, pelo menos o nome temos que honrar’. Então eu tinha que trabalhar registrada e parar de viver de bicos. Foi quando entrei no telemarketing. Mas só piorou, porque tinha a pressão em bater metas, quase todo dia eu levava bronca do supervisor porque eu não chegava no horário. Eu morava muito longe, tinha que acordar às 4h para ir dormir meia-noite, 1h da matina, era desgastante, eu era muito revoltada. O ruim é que me fechei com minha revolta, isso tomou conta de mim. Muitas vezes pensei em me jogar no trilho para pôr um fim naquilo”.

Muitas mulheres chegam aos acampamentos relatando dores pelo corpo, paralisias, crises de ansiedade, dificuldades para dormir e para acordar. Toda uma sintomatologia do esgotamento que hoje é própria da classe que cuida, assim como sua medicalização companheira: “Aquele sofrimento não cabia mais dentro de mim”, dizia Rose em um almoço. As mulheres que trabalham com os cuidados da vida contraditoriamente adoecem por sentir no corpo a expressão de uma vida impossibilitada. “Agora, quando fico fora do acampamento, fico até doente”, confessa Tânia. Ana Vitória, amiga sem-teto da zona leste, que trabalha como faxineira e cozinheira, mãe de quatro filhos e durante anos membro de uma comunidade neopentecostal, relembrando momentos difíceis de negociações domésticas e religiosas, contou que “Diazepan era água, parecia que eu não prestava mais para nada. Eu queria muito olhar para o médico e falar: “Me dá um remédio porque não aguento mais, era uma angústia que eu não aguentava mais. Mas o acampamento me curou. Tive vontade de viver outra vez”.

As histórias recorrentes do corpo que não aguenta mais povoam os acampamentos sem-teto e se cruzam de forma inesperada entre as cozinhas, a construção de barracões e a fogueira noturna, tão importante para aqueles que zelam pela tranquilidade dos que dormem nos barracos, como faz Francisco. Depois de oito anos preso, muitos deles passados em uma solitária, e hoje vivendo de bicos, Francisco vem tentando uma vaga de emprego, sem sucesso. Quando, finalmente, foi chamado para fazer uma entrevista de emprego em uma fábrica da Super-bonder, havia um “teste” para os candidatos que consistia em conseguir fechar o invólucro de uma embalagem em cinco segundos. Dos cinquenta candidatos, nenhum conseguiu. “Era impossível”, constatou Francisco. A experiência do fracasso atua como nova forma de disciplina, renovando as mensagens incessantes de que as pessoas nunca se esforçaram o suficiente. “Mas o bom do acampamento”, comenta Francisco, “é que ninguém pergunta se você tem ‘passagem’. Aqui eu me sinto muito bem”.

“Meu serviço mais parece uma prisão” foi uma frase que ouvi algumas vezes de Lúcia e de tantos outros quando lamentavam suas ausências nas atividades do acampamento por conta do emprego. Mesmo assim, o ódio ao trabalho ainda é uma dimensão pouco considerada nas cartilhas de “conscientização de classe” que orientam e formam militantes de vários espectros políticos. Nas periferias, muitos sabem que o trabalho é, antes de tudo, uma forma de disciplina. Por outro lado, as discussões durante reformas e construções de infraestruturas coletivas dos acampamentos são intermináveis – todos possuem um jeito, uma diferença que pode compor a feitura de uma parede, de uma mesa ou de um encanamento: “O bom é que aqui não tem chefe e a gente faz as coisas na hora que quer”, dizem. O que está em jogo nesse emaranhado material entre corpos, coisas e curas não tem a ver com produzir consensos tampouco neutralizar dissensos. O que os acampamentos exigem são feitos, realizações singulares que se abrem para um modo sempre composicional em seus êxitos sempre contingentes.

A forma-acampamento não deixa de ser um encontro de histórias sobre “estar sempre partindo”, como conta Marilene, histórias sobre a revolta de “se sentir muito sozinho”, como disse Francisco, ou histórias sobre o sentimento de fracasso como bloqueio da própria vida, como descreveu Flávia. Histórias sobre, inesperadamente, voltar à terra, pensar com a terra, construir uma cozinha coletiva e recusar o sacrifício. “Aqui descanso a minha cabeça, aqui parece um outro tempo”. Os acampamentos são feitos pelas tramas de cumplicidade que sustentam a luta em uma investigação coletiva sobre as atuações possíveis, sobre o que pode ser viver juntos e de outras formas: “Cheguei, vi esse tumulto, fui logo correndo daqui para lá, fui passar um café, depois aquela conversaiada toda. Aí, pronto, fiquei!”, conta Flávia, lembrando sua entrada. “Às vezes a gente deixa de comer em casa só para vir jantar aqui e provar o temperinho. Tempero de ocupação parece até mágico”, confessou José.

A forma-acampamento, como forma política, sugere outra imagem possível para a vida em tempos precários, uma vida baldia: o postergar momentâneo daquilo que nos torna “sujeitos produtivos”, sujeitos para a dívida. Trata-se de um território investigativo que propicia repensar o que entendemos como “produção” e “progresso” como noções sustentadoras da imagem moderna da classe trabalhadora, da vida metropolitana, abrindo hipóteses sobre outra temporalidade. Os acampamentos interrompem a cidade-máquina, abrem formas de existir como coletividade a partir do reencontro com a terra, com o desejo de liberdade que se sustenta pelas relações de interdependência que nos constituem – poder “virar outra”, experimentar variações de um corpo que testemunha que novos acontecimentos são ainda possíveis.

Os acampamentos não parecem ser espaços de produção de uma “identidade de classe” a partir do trabalho, mas sustentam um território existencial no qual é possível odiar o trabalho em companhia e insistir em tramas relacionais onde os dispositivos de disciplina do corpo e as ideias de “eficiência” possam ser, ao menos, contornados. O baldio atua como uma plataforma de cruzamentos entre uma multiplicidade de dramas sociais que, diante de um território existencial emergente, faz com que o desejo da recusa encontre cumplicidades. Uma política de suspensão que desconfia das chantagens do trabalho e da dívida, como conta Jerá Guarani sobre a experiência de muitos Guarani-Mbya na terra indígena Tenondé Porã, no extremo sul de São Paulo.

Os lugares mais importantes dos acampamentos, como sempre lembram os sem-teto, são as cozinhas e as vigílias noturnas com suas fogueiras. São espaços que, primordialmente, convocam histórias e um regime de sensibilidades que envolvem o fogo. “As pessoas contam suas histórias, falam mal do patrão, do marido, mostram as suas feridas: na história as pessoas se mostram”, sintetizou Marilene. “Muito militante acha que as assembleias são o mais importante, mas não são, são as cozinhas”, analisam muitas sem-teto quando pensam sobre a forma-acampamento. Se as assembleias se dirigem sempre a uma “massa”, uma coletividade que diante do Estado e do direito precisa ser inscrita como parte a ser integrada a uma totalidade, nas cozinhas e fogueiras as pessoas se refazem por diferenças, histórias próprias e uma paisagem que é muito mais diversa e cheia de texturas, como a vegetação não domesticada do terreno baldio. “Ele sabe falar bem, mas não sabe sentir”, comentou Rose, se referindo a um militante oriundo das classes médias universitárias, enquanto ele discursava em uma assembleia.

“Aqui eu dou amor e recebo amor, por isso eu venho e cozinho com tanta alegria para essa gente toda”, afirmava Tia Maria no acampamento do Capão Redondo. Estar na cozinha é constituir uma comunidade provisória entre aqueles que cozinham e aqueles que comem, uma relação que se estabelece a partir do sabor, da experimentação. Não há cozinha sem relação e é a verdade da relação que sustenta todo o acontecimento da ocupação. Mais do que “rupturas” e “emancipação” – como sugere a panaceia do “trabalho de base” como forma de “transmissão” de uma condição de saber –, as cozinhas nos mostram inteligência experimental e transmutação, um engajamento profundo, material, no mundo que criamos ao redor do fogo.

“A ocupação é como um vício” é outra expressão sem-teto bastante recorrente, que nos diz sobre esse imponderado desvirtuar dos princípios de quem chega e se abre ao acontecimento. “Antes eu achava que era coisa de vagabundo.” A frase conta sobre uma disposição de saber fazer com o que nos acontece, de deixar-se invadir ao mesmo tempo que se invade, experimentar recomposições e intensidades inesperadas. As formas democráticas que surgem no terreno baldio nos apresentam uma democracia não como “a forma menos ruim de gerir o rebanho humano”, mas como uma aposta “centrada na questão não do que são os humanos, mas do que eles podem se tornar capazes”, como escreveu Isabelle Stengers.

As primeiras barracas feitas rapidamente no início da madrugada são chamadas por muitos de “cabanas de índio”, porque se assemelham às icônicas cabanas de peles dos indígenas que habitavam o território norte-americano (os tipi) e se consolidaram no imaginário popular pelos filmes western. “Aquelas cabanas de lona que mais pareciam uma cabana de índio”, conta, sorrindo, Tia Maria, de Paraisópolis, sobre quando avistou uma ocupação do MTST perto de sua casa, em 2013. “Meus filhos ficaram preocupados porque eu estava ali vivendo que nem índio, mas era uma vida muito boa, uma aventura essa”!

Longe de uma romantização da precariedade, os acampamentos reativam, como experimentos políticos que são, a possibilidade de sermos interpelados sobre o que é fazer uma vida comum também em sua dimensão sociotécnica. Uma vida boa e não “melhor”, como contou Tia Maria. O entrelaçamento entre corpos, relações e infraestruturas flexíveis convoca um saber técnico que seja capaz de criar uma espacialidade inconstante, aberta às múltiplas permanências. A força do acampamento se faz em sua forma parcial, nunca estando realmente “pronto”, abrindo-se também para as formas instáveis e imperfeitas, que nos exigem uma inteligência de composição mais do que de imposição. Os acampamentos exigem, portanto, uma ciência experimental que atua em um mundo em constante inacabamento e reformulações. Pierre Clastres apontava para a “potência técnica” das sociedades contra o Estado em que “nada é fornecido de uma só vez, há sempre o paciente trabalho de observação e de pesquisa, a longa sucessão de ensaios, erros, fracassos e êxitos”.

A cisão entre lutar e produzir conhecimento ainda serve para obstruir as imaginações sobre a ação de politização, pensada como um conjunto de práticas, ordenações e teorias exteriores às formas de vida e à materialidade dos corpos que as encarnam. Uma ação para desempenhar o que muitos grupos progressistas identificam como central: a atividade de esclarecimento pedagógico, a “iluminação conquistadora”, cujo objetivo é a “mobilização” dos mais pobres para transformar “maiorias sociais” em “maiorias políticas”, tendo em vista um projeto de poder. Mas e se pensássemos os acampamentos como criação ativa de outras imagens de pensamento sobre o mundo, a política e a vida nessas bordas da cidade? E se imaginássemos a política também como o conjunto de práticas de experimentação, variação, ativação do corpo a partir de novas tramas técnicas, materiais, relacionais? E se os acampamentos não fossem pensados como “fase inferior” da luta coletiva pela casa própria, mas como um meio capaz de nos fazer experimentar como a vida poderia ser de outras maneiras, uma forma ativa de recusa para além dos modos proprietários e securitários da existência?

Desenvolvido durante o Programa de Residência Atelier Aberto do Centro Cultural da UFMG em 2020, junto ao Grupo Escotoma, “Varal: exercício para montar mapas e sonhos”, de Bruno Rios, apresenta um varal com tiras de papéis em formatos variados, impressas em monotipia e xilogravura, que podem ser manipuladas pelo público com pregadores e alfinetes, ganhando outras combinações, justaposições e composições.

Para que a expressão politicamente mais valorada aconteça – grandes mobilizações de rua, aparições públicas, o “movimento social” e seus discursos – é imprescindível a tarefa dessas mulheres que, entre cozinhas, sofás e festas, são capazes de “ganhar pelo tempero”, afetar-se pela presença do outro, se importar e criar uma experiência singular para aquele encontro. Esse “reverso” da política continuadamente ocultado é o que produz um conjunto de inteligências estratégicas e formas de compor relações, corpos e curas que acontecem nos terrenos baldios, ainda que atravessados pelas mediações das políticas públicas e seus dispositivos de gestão de condutas.

A força do encontro é o que sustenta a cidade-acampamento, e os encontros raramente têm algo a ver com “mobilização de maiorias” ou “conscientização”. O regime baldio atua no cerne dos processos de subjetivação neoliberal e seus renovados modos de bloquear ou envenenar o acontecimento singular do encontro, uma interrupção nas chantagens dos “fracassos” individuais, do mundo do desempenho. Como me disse uma vez Nildo, da ocupação do Capão Redondo: “Aqui estamos sempre construindo um pouco do mundo e um pouco de nós”.

A vida-baldia emerge de um terreno turvo em suas fronteiras: não pode se definir como uma comunidade de iguais na qual interessaria a sustentação de suas delimitações em relação a um “fora”. Ela é o próprio “fora”, a “invasão”, a suspensão perigosa do direito à propriedade privada (do qual descende toda a noção de “segurança”, aliás), o instável, inconstante, contaminado. O tempo-espaço fora do trabalho. Ela é o que ameaça, em sua existência, a vida-condonomizada, a vida-produtiva, a vida-metropolizada como um simulacro territorial de controle e mobilização. Não à toa os sem-teto, assim como indígenas e quilombolas, constituem-se como inimigos prioritários dos neofascismos – são os “vagabundos”. O regime baldio propicia o intervalo do mundo tal como o conhecemos, um corte que se abre como experiência de possíveis, um momento de retomada do encontro, da terra que retorna, o prazer da confusão de fronteiras, de uma vida sem polícia.

Comer junto, chorar, festejar, caminhar, nos curar, nos tornarmos cúmplices de uma aventura existencial são práticas relacionais não heroicas que sustentam uma ação coletiva e produzem modos de existência nas fraturas da vida neoliberal, mas que seguem à margem das imaginações progressistas sobre “política” e sobre uma “identidade de classe” produzida a partir dos sacrifícios de trabalhos mal remunerados e irrigados de relações racializadas de subjugação. O movimento dos trabalhadores só existiu porque soube inventar um instrumento coletivo de recusa, uma forma de suspender a mobilização do capital: a greve. Como seria hoje uma greve das formas de vida, das retomadas de terra e do tempo baldio, da recusa em tornar-se recurso? Jerá Guarani sugere que as lutas coletivas hoje, na cidade, precisam investigar o que pode nos tornar selvagens. A cidade-acampamento, vista pelas cozinhas e não pelos carros de som, nos apresenta hipóteses sobre saber cozinhar em fogo brando outra ciência e outra política para os tempos de catástrofe.

Alana Moraes

Antropóloga, doutora pelo Museu Nacional (UFRJ) e pesquisadora do Pimentalab (UNIFESP).

Bruno Rios

Artista-pesquisador e mestre em Artes pela UFMG. Foi premiado na exposição dos finalistas do Prêmio EDP nas Artes, no Instituto Tomie Ohtake.

Como citar

MORAES, Alana. Política baldia na cidade-acampamento. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, n. 15, p. 28-37, dez. 2021.

Este número da revista teve como editores Felipe Carnevalli, Fernanda Regaldo, Paula Lobato, Renata Marquez e Wellington Cançado.