UMA ESCOLA

SEM MUROS

Texto de Aleluia Heringer Lisboa Teixeira

Fotografias do acervo do Colégio Estadual Governador Milton Campos

No domingo 18 de março de 1956 foi inaugurado o Colégio Estadual de Minas Gerais. Projeto de Oscar Niemeyer anterior à construção de Brasília e posterior à Pampulha, o Colégio se destacava pelas formas inovadoras e pela ausência de muros. Essa ausência possibilitava a integração da escola com a cidade e o trânsito livre dos alunos, e marcou a memória daqueles que passaram ali parte de suas vidas.

João Bosco

Preparei-me para o exame de admissão em casa, mas tive aulas particulares. Aprovado, entrei para o colégio em 1957, com onze anos, e saí em 1964, em consequência do golpe militar. Entrar para o Estadual era difícil. O exame de admissão era muito concorrido.

Não existia controle de entrada e saída de alunos. Éramos livres. Havia o barzinho do seu Álvaro, na Rua São Paulo, onde a gente ia fumar. Muitos alunos fumavam. Para se chegar lá era preciso pular uma muretinha. Não havia grade, era só um pulinho até o nível da calçada. A meninada comprava cigarro picado. Mesmo os pequenos, de treze, quatorze anos, fumavam. Era curiosa essa liberdade de entrar e sair a qualquer hora, porque a gente saía, mas a maioria gostava de permanecer no Colégio. Lembro-me que explodíamos bombinha, aquela que cheirava enxofre, no banheiro dos meninos e das meninas também.

Vez por outra, as pilastras do Niemeyer apareciam com algum rabisco pornográfico. Atrás do mata-borrão havia uma escultura, um dorso nu do Ceschiatti, toda depredada. O pessoal escrevia as maiores obscenidades na mulher.

O giz era a caixa d’água; o prédio principal, a régua; a cantina, a borracha; o mata-borrão, o auditório. Para se chegar à Praça de Esportes também era preciso pular uma muretinha, como a do bar do seu Álvaro.

Não me lembro de muita atividade esportiva nos primeiros anos no novo prédio, a não ser o futebol de campo, que era jogado num capinzal, e o futebol de salão. Fizemos uma excursão a Brasília, onde fomos disputar um torneio com uma escola-parque do Plano Piloto. Brasília não tinha sido inaugurada, foi uma maravilha chegar naquele lugar.

Havia uns cavalos que sempre ficavam pastando num matagal, dentro do Colégio. Um dia o Wykrota pegou um desses cavalos, montou-o em pelo e subiu a rampa com ele, até o topo, em pleno intervalo de aulas, com o pessoal todo fora das salas. Todo mundo bateu palma, ele virou herói! O episódio ficou famoso, virou “o dia em que o Wykrota subiu a rampa do Niemeyer montado num cavalo”.

Eliane

Passamos anos naquele colégio ainda por acabar. Entre o prédio das salas de aula e a cantina havia um chão de terra. Não tinha gramado, só um caminhozinho de cimento e o resto era terra. A própria cantina ficou muito tempo sem funcionar. Não havia muro, qualquer um entrava e saía na hora que quisesse do colégio.

A maioria das alunas comprava o uniforme pronto numa loja chamada Casa Colegial – menos quem podia mandar fazer. Então, a saia, que originalmente era uma saia godê, com o macho na frente e outro atrás, virava uma saia justinha. O cumprimento variava muito também. Estávamos em plena década de 60, quando a minissaia estava estourando.

Havia muito tititi, muita paquera nos cantos do Colégio. A gente matava aula para falar das novidades, algum namoro, alguma festa, conversas que rendiam mais do que o recreio permitia contar.

Eu ia a pé. Uma amiga passava lá em casa e a gente ia para o Colégio a pé. A única presença de família de que me lembro no ambiente era a do motorista que levava a Ana Lúcia Magalhães Pinto, filha do governador. No geral, cada aluno chegava sozinho.

Conseguir um lugarzinho para se encostar na rampa era um privilégio. Quando uma menina subia a rampa, sempre tinha uns meninos lá embaixo tentando olhar debaixo da saia. E havia os famosos avisos na rampa. Quando dava o sinal o inspetor juntava todo mundo na rampa e não deixava a gente ir para as salas. Eu escuto até hoje o grito dele dizendo “Atenção”. Não me lembro que tipo de aviso era, mas era preciso prestar atenção.

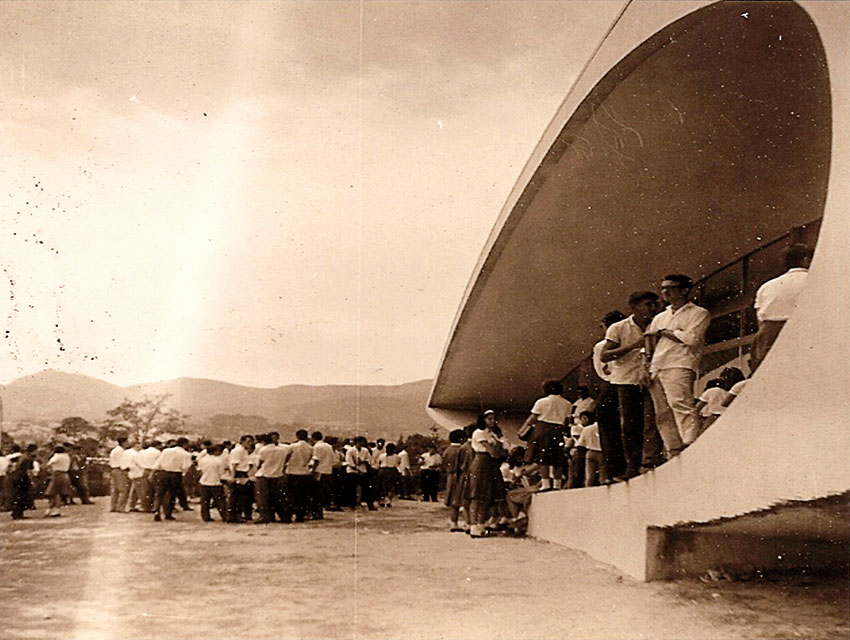

Auditório do Colégio Estadual. Fotos do Acervo do Colégio Estadual Governador Milton Campos, s/d.

Fernando

O Estadual era a melhor instituição do Estado. Não era o melhor Colégio, mas a melhor instituição. Significa dizer que um professor de biologia queria ser professor do Estadual, e não da Universidade Federal. Ser professor de qualquer área do Estadual era o bacana. Porque pagava bem, mais que a UFMG, e era um Colégio extremamente diferenciado em termos de conteúdo.

Com a inauguração do novo prédio e o apelo do modernismo, mudou-se também o uniforme. O uniforme modernista consistia de uma calça cinza, uma blusa branca de manga cumprida com um triângulo e um paletó cinza sem gola, também com a logo do Estadual. E a gente foi para um lugar criado pelo Niemeyer, com toda aquela mística. A passagem foi um passo para o futuro, para a modernidade. Tinha todo um folclore em volta da rampa, gente que ficava ali o dia todo.

A arquitetura do Niemeyer não tinha muito conforto, as salas eram pequenas, a ventilação não era boa, mas aquilo não importava muito. O que importava era o contexto e a liberdade. Eu saí de um grupo escolar adepto do controle e me deparei com um sistema de liberdade consentida. Não tinha como culpar o sistema. O nosso sucesso ou fracasso dependiam só de nós mesmos.

Todos tomávamos bomba. Até as pessoas estudiosas, que depois fizeram carreira universitária, tomaram bomba. Eu sou um. Nunca passei de ano direto. Eu era um dos piores. Aí passei em sexto lugar no vestibular de sociologia, sem estudar nada.

Hoje eu vejo os colégios dos meus filhos e penso como são idiotas. É impressionante que aquele modelo tenha sido perdido. No Estadual pouco me importava com o que o diretor ou o professor estavam fazendo, existia tanta coisa para fazer, o mundo era tão rico de desafios que eu não sentia o peso das autoridades. Meus pais nunca foram conversar no Colégio embora eu fosse péssimo aluno e sempre tomasse bomba. Hoje, a escola telefona por qualquer coisinha.

Letícia

Comecei a lecionar no Colégio Estadual em 1959. Era um colégio de excelência, em que estudavam a classe média e média alta da cidade, mas havia pobres também. Lembro que na mesma sala estudavam a filha da patroa e a da empregada. A filha da empregada, negra, era melhor aluna que a da patroa. Deu confusão e ela teve que mudar de turma.

A seleção era rigorosa. Às vezes chegava bilhete de deputado pedindo vaga. O diretor até dava vagas remanescentes, mas avisava que o aluno não conseguiria dar conta. E, no fim, não conseguia mesmo.

Quando havia algum problema sério, o diretor dava o que os meninos chamavam de “rampada”. Do alto da rampa modernista ele reunia a meninada toda, depois do recreio, e dava o xingo. Certa vez foi porque um aluno subiu na caixa d’água, em forma de giz, e jogou guaraná lá dentro.

Era muito comum a gente ser atrapalhado, nas aulas, por turistas que iam visitar o prédio de Oscar Niemeyer. Tinha uma estátua do Ceschiatti com a qual os meninos pintavam e bordavam.

Não havia uma ideia de biblioteca como a gente entende hoje. Talvez porque houvesse também a biblioteca pública na Praça da Liberdade e a cidade fosse segura. Os alunos, quando não tinham o livro em casa, podiam ir até a Praça consultar a biblioteca.

Após o golpe de 64, vários professores tiveram problemas, inclusive eu. Na aula de educação física era obrigatório hastear a bandeira e cantar o hino nacional. Eu estava dando aula para uma turma logo ao lado e, na hora que começou o hino nacional, não parei a aula. Então, fui denunciada por continuar dando aula, sentada na mesa, fumando, em sinal de desrespeito à bandeira.

Os professores fumavam muito. Havia professores folclóricos, como um professor de inglês, da noite, que dava aula com o revólver em cima da mesa. Chegava, punha a arma em cima da mesa e soltava um good evening.

O Colégio sempre viveu na maior penúria. Eu nunca entendi porque esse Colégio, apesar da excelência e do projeto do Oscar Niemeyer, não tinha dinheiro para quase nada. Os gastos eram mínimos. É curioso porque, na época, não havia merenda escolar e o material didático era muito simples. O dinheiro que faltava era para água, luz, telefone, giz, material de limpeza, papel higiênico.

Logo depois do golpe, estabeleceram Moral e Cívica como disciplina obrigatória. Resolveram também que haveria aulas de religião no colégio, conforme as opções dos alunos. Aí um grupo de alunos pegou um dicionário de religiões e dividiram-se todos entre religiões e seitas das mais variadas. No fim das contas houve mais de 20 religiões cadastradas, e o governo desistiu.

Diva

Minha mãe deixou meus irmãos em Bocaiuva e me trouxe para Belo Horizonte, com a meta de que eu estudasse. Entrei no Estadual Central em 1959, com 11 anos, a única filha de empregada doméstica da classe.

Além de mim, havia colegas que moravam nas favelas, mas a maioria era da classe média alta. Tive colegas filhas de deputado estadual, de desembargadores, de comerciantes prósperos. Sempre me perguntei por que pais e mães de alto poder aquisitivo colocavam os filhos na escola pública.

Eu era portadora de vários estigmas. O estigma racial, o de classe social, que piorava com a profissão da minha mãe, na base da base da escala social. Às vezes, eu ia varrer o passeio e ficava de olho se passaria alguém do Colégio, com vergonha que me vissem.

Não sinto ter sido discriminada racialmente no Estadual, mas pondero com uma frase de um escritor americano, que dizia que os negros tinham que fazer duas vezes mais que os brancos para terem metade do reconhecimento. E eu estudava muito, tirava boas notas, ensinava Português e Francês para minhas amigas. Sempre na casa delas, porque na minha eu não tinha essa liberdade.

Ser boa aluna era uma condição de reconhecimento e aceitação. Na minha cabeça, ponderava: “sou preta, mas sou a melhor aluna”. Na Aliança Francesa eu era a única negra. No Estadual, havia mais dois meninos negros, o Tonelada e o Meio Quilo. Eram dois amigos, um muito forte e alto e o outro pequenininho.

Nunca fui às festas juninas, com medo de não ter par, sobrar na pista. Eu não interagia com os meninos, percebia que as meninas eram menos preconceituosas e fiz várias amigas. As meninas eram autônomas. Usavam calça comprida, fumavam, faziam tudo que os meninos faziam. A gente usava o espaço público, as praças, a rua, não ficávamos confinadas no Colégio o tempo todo.

Roberto

O que mais marcou meu tempo no Estadual foi a liberdade que a gente tinha para circular, dentro e fora. Matávamos aula para ficar lá dentro, fazendo chacrinha. Depois que a aula acabava, costumávamos continuar por ali. Alunos da manhã passavam também a tarde no Colégio, era uma espécie de turno integral voluntário.

Pouco antes do golpe de 64, tínhamos uma meta de cadastrar 100 alunos do Estadual no Partidão. O golpe veio e atrapalhou a meta, mas aquela era uma boa base do partido. O engraçado era que a gente ficava brigando com a Igreja Católica, com a JEC, enquanto os milicos tomavam o país. Nossas atividades políticas contavam com a simpatia de alguns professores e com o clima de liberdade do Estadual.

Éramos donos do nosso tempo, ninguém nos mandava fazer isso ou aquilo, não havia repressão sexual. Claro que não transávamos no Colégio, mas mãos dadas e beijinhos aconteciam. Achávamos que éramos uma elite intelectual. Lá a gente tinha Cine Clube, assistia Cinema Novo Francês e lia Cahiers du Cinema. Ser politizado também era chic, então havia um certo desprezo por quem não queria nem saber.

Uma vez resolvemos ocupar o Colégio. Os alunos da UFMG estavam ocupando as faculdades, de Direito, Medicina e tal, então fomos também ocupar o Estadual, declarar território livre. Um colega subiu na caixa d’água para avistar a polícia, como se fosse o mastro de um navio. Sob sua vigilância, fechamos a rua e cobramos pedágio dos ônibus e carros que passavam. De repente, chegou um ônibus cheio de policiais, que haviam entrado no quarteirão de baixo. Eles deram o maior cacete em todos, e assim acabou a ocupação.

Aleluia Heringer Lisboa Teixeira

Doutora em Educação e autora da tese Uma escola sem muros (UFMG, 2011), de onde foram extraídas as entrevistas acima.

Como citar

TEIXEIRA, Aleluia Heringer Lisboa. Uma escola sem muros. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, n. 3, p. 23-25, jul. 2011.