URBANISMOS

TROPICAIS

Texto de Eduardo Góes Neves e Rodrigo Castriota

Cadernos de campo de Eduardo Góes Neves

Os povos indígenas da América do Sul tropical tiveram sua civilidade questionada por não terem produzido cidades, apesar da magnitude das transformações socioespaciais produzidas por eles em território amazônico. O modelo de cidade que se tinha em mente era aquele do colonizador que, quando não encontrou sua urbs e sua polis, concluiu grosseiramente que aqui não havia nenhuma forma de civitas.

Assim como um jardim, as florestas da Amazônia são um produto social e resultam da combinação de processos biofísicos e de ações humanas, premeditadas ou não. Essas obras vegetais, alvo de violentas tentativas de demolição nas últimas décadas, foram geradas por práticas de manejo desenvolvidas e acumuladas ao longo de milênios pelos povos indígenas e, mais recentemente, por outros povos da floresta. É inquestionável a contribuição dessas sociedades para a constituição contemporânea dos biomas da Amazônia.

Atualmente, a América do Sul é reconhecida como um centro independente de domesticação e cultivo milenar de plantas. A lista é longa e inclui espécies cultivadas hoje em todo o planeta, como a mandioca e outras raízes, o tabaco, o amendoim, o cacau, o mamão, a batata-doce e a batata “inglesa” (na verdade “boliviana”, pois domesticada inicialmente no altiplano andino), a coca, a taioba, o guaraná, a goiaba, o caju, a jabuticaba, o cajá/taperebá.

Nesse quadro continental, a Amazônia foi e continua sendo um centro antigo de produção de agrobiodiversidade, seja pela domesticação pregressa de plantas ou pelo cultivo antigo e presente de plantas não domesticadas, como a castanha-do-Pará ou castanha-da-Amazônia, e diferentes tipos de palmeiras, como o açaí. É expressiva a quantidade de plantas domesticadas ou cultivadas pelos povos da floresta (indígenas, quilombolas, ribeirinhos, entre outros) – e é plausível que parte desse conhecimento tenha desaparecido como consequência do genocídio que se abateu no continente após o início da colonização europeia.

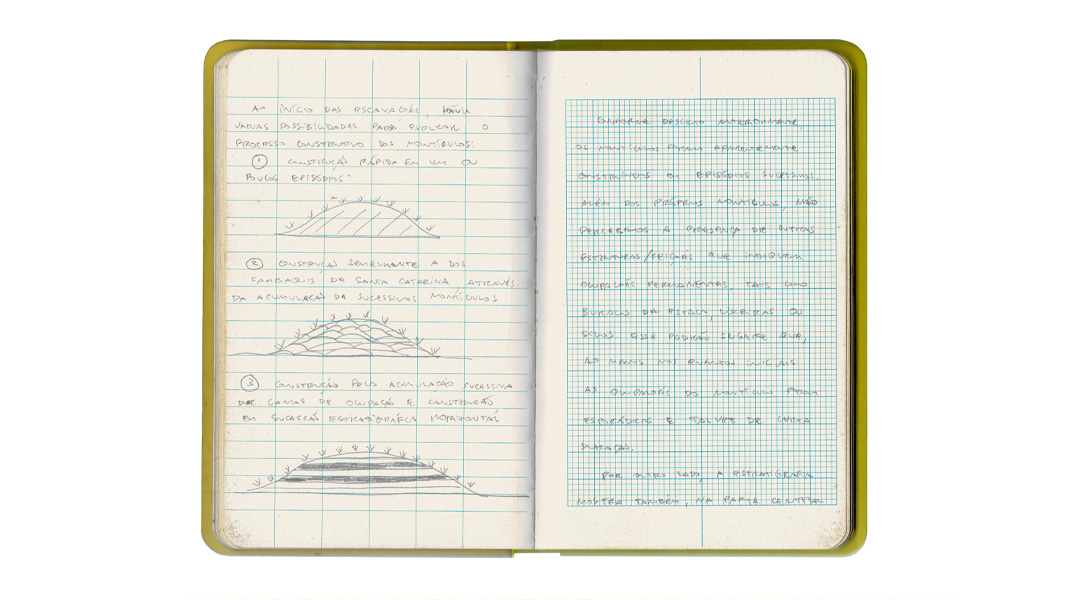

A produção desses espaços verdejantes – ambientes que se confundem com nossa concepção ocidentalizada de “natureza” – se deu a partir de acampamentos a céu aberto, abrigos sob rochas e lugares construídos com habitações recorrentes e redundantes, formas variadas de ocupação indígena na Amazônia antiga ao longo de séculos ou mesmo milênios. Esses lugares, por vezes nomeados genericamente sítios arqueológicos, incluem terras pretas (áreas de solos férteis e altamente produtivos criados por manejo indígena), sambaquis, aterros, plataformas, montículos e assentamentos de grandes ou pequenas dimensões conectados por estradas.

E se chamássemos alguns dos assentamentos antigos dos povos ameríndios de cidades? Se havia cidades na Amazônia antiga, qual era sua relação com as florestas que compunham seu entorno? Na perspectiva ocidental, cidades estão normalmente associadas à ideia de produção de hinterlands (os arredores, campos circundantes, interiores e sertões), dos quais se separam, às vezes, por barreiras bem definidas como muros. Como analisar contextos nos quais os centros produziram florestas e os limites com o seu entorno eram sutis e graduais? Quais seriam os ganhos e as perdas dessas definições?

Partindo das plantas, mais especificamente de achados arqueológicos e arqueobotânicos contemporâneos, sugerimos ampliar o debate sobre os urbanismos tropicais. Para isso, no caso específico da Amazônia, propomos que as urbanizações e urbanismos antigos não se limitam ao domínio exclusivo dos assentamentos, privilegiando, ao invés disso, as trilhas, as roças, os castanhais, as capoeiras e os acampamentos que circundavam esses espaços e os movimentos e práticas flexíveis que os caracterizavam.

Nas sociedades antigas da Amazônia, os limites entre os espaços de habitação e suas áreas de entorno eram tênues. Apesar das evidências de produção e construção de lugares permanentes, tais como aterros, plataformas e conjuntos de palafitas com milhares de esteios, esses lugares não eram ocupados continuamente durante todo o ciclo anual. Tais formas de ocupação desafiam a oposição entre sedentarismo e mobilidade que aprisiona discussões arqueológicas.

As áreas de entorno das habitações compunham um gradiente paisagístico que incluía florestas com diferentes intensidades de uso. Havia roças produtivas – seguramente marcadas por formas irregulares distintas das roças geométricas contemporâneas cujo formato resulta da introdução de machados de metal e motosserras – e roças abandonadas ocupadas por plantas medicinais, palmeiras, cipós, enviras e fruteiras, conectadas por redes de caminhos também alinhados por árvores frutíferas, medicinais e de matérias-primas. Esses caminhos, ou mesmo estradas, eram fundamentais na articulação dessa forma de urbanismo.

Uma das características mais marcantes do urbanismo amazônico antigo é a produção desses espaços hiperabundantes, além das casas, aldeias e cidades. Trata-se, na feliz apropriação do termo feita por Michael Heckenberger, de “cidades-jardim”, lugares onde era borrada a distinção entre natureza e cultura e que constituem verdadeiros patrimônios bioculturais.

No entanto, o repertório conceitual arqueológico tem grande dificuldade em lidar com esse tipo de estrutura, a começar pela maneira de denominá-los: megassítios, super-aldeias, cidades? A primeira abordagem original dessa questão foi feita em 2008 por Michael Heckenbeger, ao propor que a escala das transformações paisagísticas e das redes de grandes sítios arqueológicos conectados por estradas (sítios ocupados há cerca de mil anos no alto Xingu) fosse compreendida como urbana. Ao fazê-lo, Heckenberger apontou para a relação íntima que as formas de ocupação humana indígenas na Amazônia têm com as paisagens da região. Tão íntima, de fato, que se torna cada vez mais difícil separar o patrimônio natural do patrimônio cultural na Amazônia. Se os povos dos Andes têm suas pirâmides, os da Amazônia têm suas florestas.

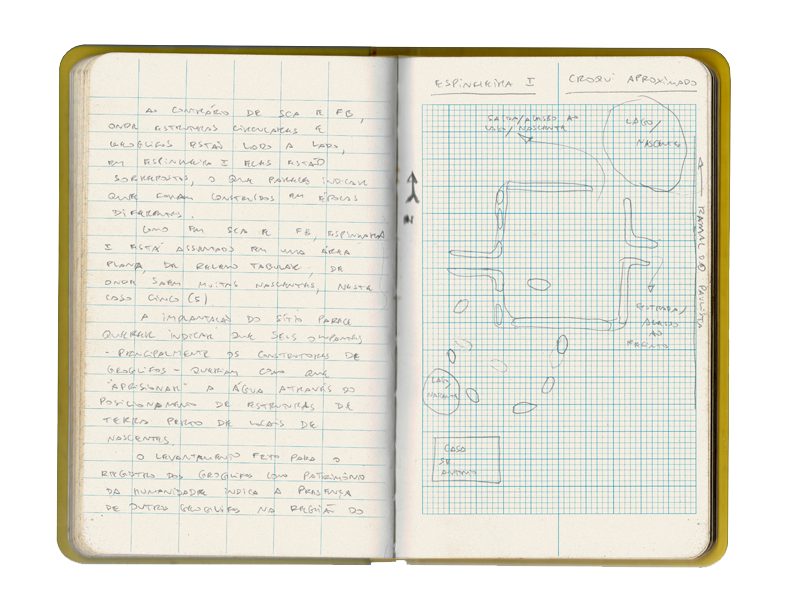

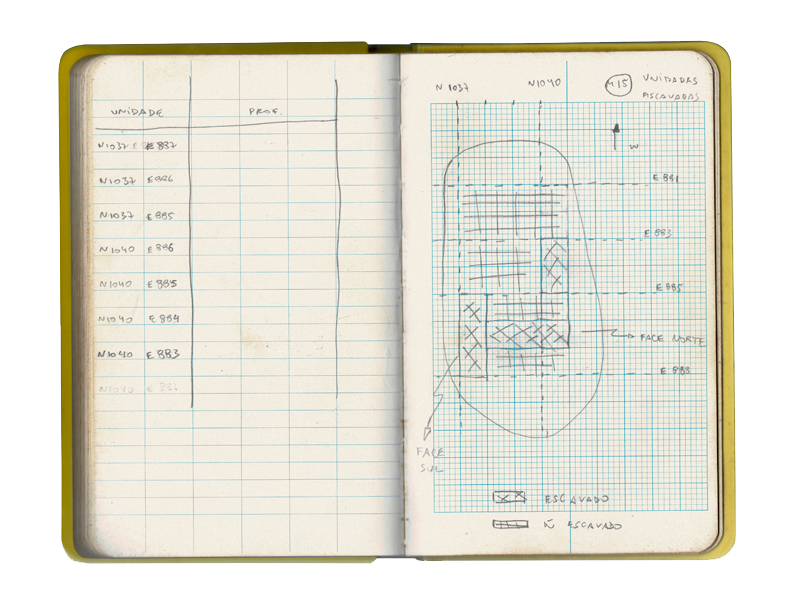

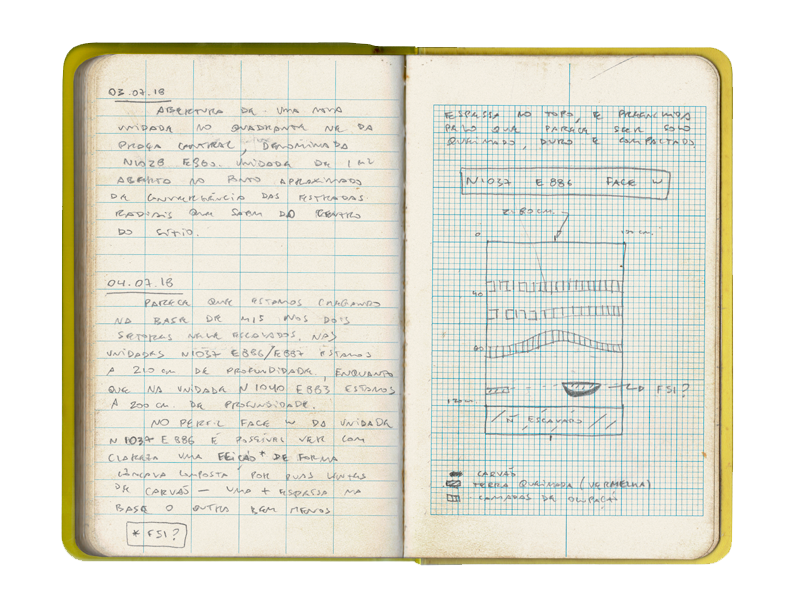

O legado dos povos indígenas do Brasil antigo é singular e desafia as concepções de cidade do Ocidente e o repertório material de suas cidades ancestrais. Esse legado não é composto por ruínas de muralhas e, sim, por solos extremamente férteis; não inclui pirâmides, mas aterros; tampouco é feito de edifícios, mas de ilhas artificiais. No leste do Acre, por exemplo, centenas de estruturas de terra com formato geométrico e origem indígena foram identificadas nas últimas décadas. Conhecidas de maneira genérica como geoglifos, tais estruturas são compostas por diferentes tipos de aterros com uma história de construção de, ao menos, 2 mil anos, de 500 AC a 1700 DC. Os geoglifos incluem, em ordem cronológica, aterros com formas geométricas escavadas em valas quadrangulares e circulares, às vezes com 4 metros de profundidade, aldeias compostas por montículos dispostos de forma ovalada ou quadrangular ao redor de praças centrais e montículos quadrangulares formados por pequenos aterros construídos.

Todas essas estruturas estão associadas a estradas ou caminhos que as conectam a igarapés próximos. Trabalhos recentes – feitos com mapeamento por drone e imagens LiDAR (tecnologia de sensores que permite a observação da topografia da superfície da terra abaixo da copa das árvores) – sobre sítios com montículos ocupados ao redor do ano 1000 DC mostram uma rede de caminhos muito mais extensa conectando assentamentos separados por quilômetros de distância. Essas redes de caminhos – também chamadas de varadores – são ainda utilizadas por indígenas e ribeirinhos na bacia do rio Juruá e do alto Purus, no Acre, e em outras partes da Amazônia, como por exemplo no alto rio Negro.

Na década de 1880, deslocando-se por esse emaranhado de caminhos, o Coronel Antonio Labre realizou sua famosa viagem a pé por cerca de 200 km, indo do rio Madre de Dios (atual Bolívia) até o rio Acre (próximo à atual cidade de Rio Branco). Percorrendo o longo trajeto em apenas vinte dias, Labre fez referências em seu diário a caminhos e estradas bem limpas rodeadas por árvores frutíferas e inúmeras aldeias e roças, algumas delas abandonadas. É plausível supor que a rota seguida por Labre fosse muito mais antiga que o século XIX e que estivesse conectada aos caminhos arqueológicos recentemente mapeados a nordeste da região percorrida por ele. Corroborando nossa argumentação, pesquisas paleoecológicas realizadas por Jennifer Watling na mesma região atestam de que maneira, durante a ocupação dos geoglifos, ocorreu um processo de substituição de matas de bambuzais típicas da região por matas cobertas por palmeiras nas áreas de entorno dessas estruturas, num exemplo fascinante de conversão de um tipo de floresta em outro.

Os dados históricos e arqueológicos demonstram que a ocupação indígena milenar do leste do Acre é mais bem compreendida partindo de uma perspectiva regional, que inclui os assentamentos, as roças em seu entorno, os caminhos que os conectam e as paisagens que os circundam. Pensar a floresta a partir de centralidades articuladas estabelece para esses fenômenos uma escala mais ampla e essencialmente distinta das visões ortodoxas que ainda enxergam padrões indígenas de assentamentos formados por pequenas aldeias isoladas entre si e perdidas em meio à floresta. Essa imagem, é preciso dizer, resulta mais do impacto traumático do colonialismo europeu que propriamente de formas de vida tradicionais da Amazônia.

O patrimônio cultural da floresta também desestabiliza uma ideia bastante difundida que associa práticas de cultivo a padrões de organização social. A questão- chave das últimas décadas do século passado, para a antropologia ecológica ou materialista na América do Sul – “por que o Estado aparece em determinados lugares e não aparece em outros?” –, acabava por concluir que as formas de agricultura e cultivo ameríndias nas Terras Baixas seriam incompatíveis com formas de organização social baseadas na centralização política. Esses argumentos, baseados na ideia de escassez, desconsideravam, no entanto, que na floresta esse vocabulário é inadequado, pois as práticas ameríndias estão focadas na produção e no manejo da abundância. A ausência de uma forma de poder centralizada e vertical, que chamamos de Estado, se dá exatamente pela pulverização e multiplicação, política e espacial, dessa hiperabundância, que é incompatível com a noção de controle, seja estatal ou não. Nesse sentido, urbanismo, práticas “agroecológicas” nativas e dinâmicas políticas conformam um triângulo e se retroalimentam.

É incorreto supor, portanto, que tenha ocorrido na Amazônia um processo de neolitização semelhante ao verificado em outras partes do planeta. O conceito de revolução neolítica, um dos mais influentes da arqueologia, foi proposto há quase um século por Vere Gordon Childe para explicar a transição de modos de vida baseados na caça, na pesca e na coleta para a agricultura, ocorrida ao final da última era do gelo. Na Amazônia, essa história parece ter sido diferente: malgrado as evidências antigas de domesticação de algumas plantas importantes, como a mandioca, outras, de importância similar, como a castanha-da-Amazônia, nunca foram domesticadas, embora sejam cultivadas até hoje. Não é possível afirmar a existência de um único sistema agrícola, mas, sim, de distintas práticas agroflorestais e agroecológicas baseadas no cultivo de plantas domesticadas e não domesticadas, incluindo muitas raízes e árvores e cereais, como o milho e o arroz. Tais práticas se baseiam em princípios que não separam os domínios da natureza e da cultura, comum a diversas ontologias ameríndias.

A arqueologia mostra que as paisagens amazônicas se constituíram ao longo dos milênios por meio de práticas que, dadas as limitações semânticas e as dificuldades de definição, poderíamos chamar de abertas ou pouco controladas. De fato, a questão do controle, ou sua ausência, é um possível foco que nos permitiria elaborar uma espécie de ciência política da Amazônia antiga, pois, justamente aqui, se encontram nexos entre formas de produção de paisagens hiperabundantes, de dinâmicas políticas baseadas na alternância entre centralização e descentralização e de formas dispersas e cíclicas do que hoje chamamos de urbanização. A modernidade instaurou uma concepção que confere às técnicas o papel de meios de intervenção e de controle da natureza. Nessa tradição, técnicas são consideradas neutras e funcionam como intermediadoras com o objetivo de maximizar – por meio do controle absoluto e fechado ao acaso–o retorno por gasto de energia e evitar riscos. Tecnologias são, no entanto, sistemas de conhecimento e, portanto, não podem ser neutras e tampouco pensadas fora dos contextos políticos nos quais são engendradas. O estudo da história profunda das paisagens amazônicas – paisagens multinaturais, na feliz formulação de Glenn Shepard – e das práticas contemporâneas que ainda as reproduzem, oferece algo oposto à noção de controle, pois revela uma abertura ao acaso e à experimentação desinteressada e estética, e, sobretudo, um alheamento a princípios de acumulação e domínio, um movimento de antidomesticação, nos termos de Manuela Carneiro da Cunha e Miguel Aparício, que são essencialmente opostos, por exemplo, à intensificação de alta tecnologia do agronegócio contemporâneo. Na Amazônia, essas práticas abertas de cultivo se constituíram e se aprimoraram ao longo de milênios, testadas em escalas de tempo profundas, a ponto de contribuírem para gerar a grande agrobiodiversidade da região.

Por lidar com histórias de longa duração, em muitos casos de povos sem escrita, a arqueologia tem sido há décadas presa fácil do evolucionismo social. É, portanto, comum que as práticas de manejo e de cultivo de plantas sejam enquadradas ao longo de sequências evolutivas que vão de estratégias supostamente mais simples a mais complexas. Nessas perspectivas, o final da jornada pode ser a emergência da agricultura intensiva, do Estado, dos impérios, em suma, dos elementos que se convencionou associar à ideia de civilização. Mais que científicos, são políticos os critérios usados para separar o simples do complexo, ou para definir o que é civilizado, já que refletem os parâmetros etnocêntricos das próprias sociedades que impuseram a outras humanidades essas categorias classificatórias. Casos como a Amazônia desafiam essas noções ao mostrar, por exemplo, a possibilidade da emergência de agricultura sem a domesticação de plantas, permitindo que se dissociem categorias analíticas normalmente associadas a ponto de parecerem naturais.

Parece oportuno articular o campo dos estudos urbanos com essas dissociações possíveis a partir da Amazônia antiga, dentre outros motivos porque a própria cidade foi também considerada o “fim da jornada” pela perspectiva evolucionista; basta lembrar que o termo civilização vem de civitas, idealizada por seu suposto sentido associativo e pela coletivização de identidades cidadãs. Segundo essa interpretação, os povos ameríndios da América do Sul tropical tiveram sua civilidade questionada por não terem produzido cidades. Não se considerou, entretanto, que a cidade que se tinha em mente era aquela do colonizador que, quando não encontrou sua urbs e sua polis, concluiu grosseiramente que aqui não havia nenhuma forma de civitas. Chamaram, assim, os povos da floresta de “selvagens”, “bárbaros” e “não domesticados”, justamente pela incapacidade de reconhecer a extensão de seu legado, conectado a um extenso espaço construído de floresta tropical.

As construções da Amazônia antiga sugerem uma série de perguntas: podemos chamar os assentamentos ameríndios complexos de “cidade”? Qual foi o seu papel na produção social da floresta? Podemos falar em “cidades ameríndias” ou estamos reproduzindo velhos etnocentrismos? Se pudermos, existem processos de longa duração a serem incorporados na história urbana brasileira? O que podemos aprender com os urbanismos ameríndios ancestrais? Podemos mobilizá-los para disputar e reconstruir práticas, políticas e teorias urbanas no momento em que o universo urbano-industrial avança desmesuradamente pela superfície terrestre?

É curioso notar que a arqueologia e os estudos urbanos enfrentam um desafio similar na contemporaneidade. Não pelos tempos dos processos que estudam, mas porque um(a) arqueólogo(a), hoje, enfrenta desafios conceituais similares àqueles do(a) “urbanista” – usamos o termo “urbanista” para nos referir às pessoas interessadas no estudo da urbanização e das cidades, no campo onde se encontram geografia, antropologia, arquitetura, urbanismo, economia, filosofia, planejamento e, como procuramos argumentar, arqueologia. Ainda que os objetos desses campos de estudo estejam separados por milênios, a tarefa dos pesquisadores na produção de conceitos partilha um mesmo tempo. Dessa forma, tanto no presente etnográfico quanto no passado arqueológico existem dificuldades conceituais relacionadas à cidade, ao urbano e à urbanização: O que são? Como defini-los? Através de formas, processos, funções? O que torna determinado assentamento uma “cidade”?

No presente, é comum ouvir que o mundo é crescentemente urbano. Esse argumento, entretanto, está fundado em um limiar arbitrário: pela primeira vez na história da humanidade, mais de 50% da população mundial estaria vivendo em cidades – ainda que cada país tenha critérios diferentes para defini-las. Por meio dessas lentes, abordagens celebrativas e acríticas de cidades “inteligentes”, “sustentáveis” e “resilientes” ganharam holofotes, teorias e editais de financiamento e, hoje, se propagam através de consultorias, agentes imobiliários e planos municipais. Sabemos, entretanto, que “cidade” é apenas uma questão de definição.

O pesquisador Engin Isin destacou três problemas principais em qualquer definição coerente de cidade. O primeiro é histórico: um cidadão europeu do século XIV, acostumado a jurisdições territoriais bem definidas sob a forma de muralhas, provavelmente ficaria impressionado, 400 anos depois, ao perceber que as cidades perderam suas muralhas e as expressões espaciais das guildas e das corporações. O segundo é geográfico: um turista nova-iorquino possivelmente estranhará uma cidade do interior de Minas Gerais e questionará sua urbanidade. O terceiro é teórico (e, portanto, uma combinação dos dois primeiros): cada intérprete está localizado em um espaço-tempo específico e avalia realidades urbanas com uma concepção necessariamente parcial e fragmentada.

Há, portanto, tantos conceitos e representações de cidade quanto contextos geográficos e escolas de pensamento que se arriscaram, nos últimos séculos, a oferecer uma leitura compreensiva. Há interpretações que enfatizam seu lugar de concentração – do poder político e econômico, da festa, das inovações e do próprio adensamento da experiência humana. Há quem acredite que o “ar da cidade liberta” e que não há forma de emancipação política e social que não passe pela práxis urbana. Outras leituras enfatizam o domínio da cidade sobre seus interiores, seja pelo controle político e militar na Grécia antiga, seja pela industrialização que absorve rios, vilas, campos, aldeias, florestas e quilombos. Há leituras da cidade como espaço de segregação, como espaço da cidadania e do encontro, como tamanho-densidade-heterogeneidade, como máquina de guerra, como berço da democracia, como lócus de reprodução da força de trabalho, como texto, como signo, dentre muitas outras.

Com tantos pontos de vista para pensar as cidades, era de se esperar que os urbanistas concordassem, ao menos, que elas fossem “o” objeto da investigação do campo dos estudos urbanos. Nada feito. O geógrafo David Harvey argumentou no final dos anos 1990 que o foco dos estudos urbanos são os processos de urbanização, visto que “cidade” é apenas um dos resultados desses processos. Hoje, crescem as pesquisas que procuram explorar a expansão do universo urbano-industrial – sua lógica e materialidade, suas pressões oscilantes de integração e exclusão – para além do espaço da cidade, investigando formas daquilo que Roberto Monte-Mór chamou, ainda na última década do século passado, de “urbanização extensiva”.

Nessas abordagens processuais, a ideia de cidade como um tipo de assentamento e como unidade delimitada é rejeitada, e ganha proeminência a produção social do espaço em dimensões diversas.

É oportuno articular essa problematização e essa flexibilidade do conceito de cidade dentro dos estudos urbanos de volta à arqueologia: se o presente urbano e suas categorizações são tão difíceis e controversas, mesmo com a grande diversidade de instrumentos e métodos contemporâneos, como interpretar o passado a partir de um registro tão fragmentado como o arqueológico? Uma resposta possível pode estar justamente na floresta e na produção de diversidade e no manejo da abundância que são características de seus habitantes, passados e atuais. Afinal, em função da ênfase na cidade ocidental, as definições clássicas das cidades antigas prescrevem uma série de características que diferem daquelas dos povos ameríndios – em parte porque cidades são muito difíceis de se definir arqueologicamente fora do modelo clássico de polis. A partir dessa perspectiva, vertentes mais rígidas da arqueologia contestam a ideia de que esses povos teriam produzido cidades.

A magnitude das transformações socioespaciais produzidas pelas sociedades indígenas antigas em território amazônico, e provavelmente em outras partes do atual território nacional, provocou uma transformação análoga das chaves interpretativas da região. Ainda que questões ligadas à agência humana e à escala dessas transformações estejam cada vez mais consolidadas, há um debate incipiente sobre qual é a categorização mais apropriada para essas centralidades e qual teria sido seu papel nas trajetórias dessas mesmas “sociedades” e “naturezas”.

Afinal, será que o que aprendemos a cultivar e naturalizar como “cidade” seria um aparato moderno-colonial de exploração? E se o espaço construído dos povos ameríndios no passado pudesse informar a construção de um futuro inevitavelmente urbano, mas não necessariamente industrial? Em outras palavras, não seria melhor disputar a urbanização do que negá-la?

Mais do que discutir certos mitos de origem de assentamentos humanos e campos disciplinares, sugerimos que há uma reconstrução histórica da urbanização para além dos domínios da cidade como tipo de assentamento delimitado – ou seja, considerando aglomerações e dispersões, concentrações e extensões – capaz de construir um novo presente urbano.

A partir do legado dos povos indígenas, ressaltamos o potencial de tensionamento e desestabilização de categorias que não necessariamente são reféns da indústria, do cimento, da aglomeração e das doenças infecciosas, uma vez que essa outra urbanização não se estrutura na exploração de seus exteriores (dos campos, rios, florestas, aldeias, quilombos, vilas) e tampouco na produção da escassez, como fazem a mineração, a dita agricultura de “precisão”, a pecuária, a monocultura, e outras formas contemporâneas de extração em larga escala. Ao contrário, o que os povos indígenas vêm fazendo ao longo de milhares de anos baseia-se fundamentalmente na produção de abundância, como o movimento agroflorestal e agroecológico das últimas décadas.

Outros futuros urbanos – e outras formas urbanas de mediação da relação sociedade-natureza – existem, entre outros motivos, porque já existiram. Não pela preservação da natureza, mas pela produção de natureza. Não pela alocação de recursos escassos, mas pelo manejo e construção de sociobiodiversidade abundante. Não pela negação de centralidades, aglomerações, encontros e trocas, mas através delas. Temos aqui uma oportunidade de compreender mais amplamente a longa duração da urbanização e de iluminar futuros urbanos possíveis.

Eduardo Góes Neves

Arqueólogo, doutor em Antropologia, professor e diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Seu livro mais recente, Sob os tempos do equinócio – Oito mil anos de história na Amazônia central, foi publicado pela UBU em 2022.

Rodrigo Castriota

Economista, doutor pelo CEDEPLAR/UFMG, é pesquisador do Departamento Interuniversitário de Planejamento e Estudos Urbanos e Regionais (DIST) da Politécnica de Torino.

Como citar

NEVES, Eduardo Góes; CASTRIOTA, Rodrigo. Urbanismos tropicais. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, edição especial Vegetalidades, p. 64-73, set. 2023.

Esta edição especial da revista foi produzida colaborativamente pelos editores Felipe Carnevalli, Fernanda Regaldo, Paula Lobato, Renata Marquez e Wellington Cançado e pelas editoras convidadas Anai Vera, Bianca Chizzolini e Karen Shiratori.