A TERRA TEM COR

Texto de Fran Paula Castro

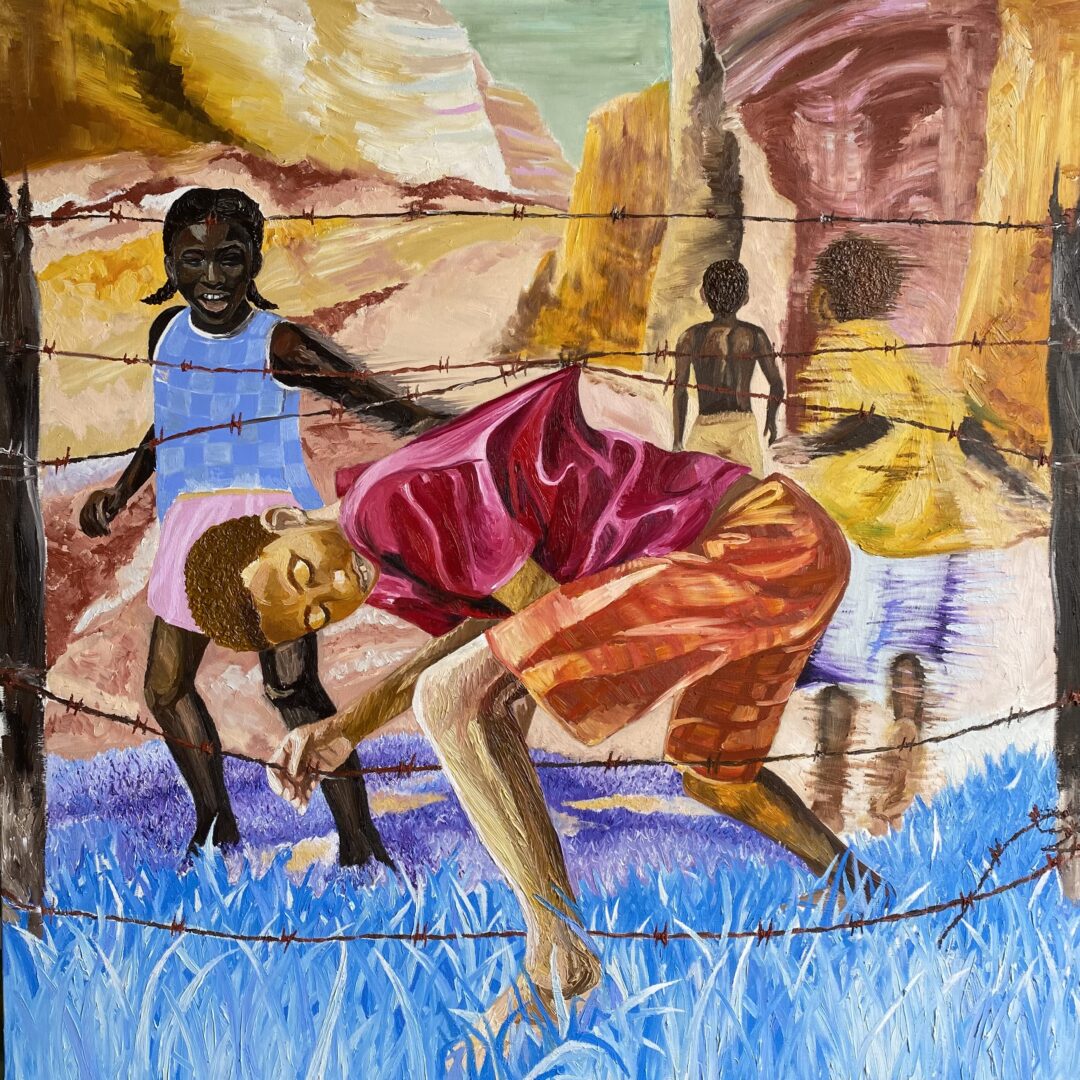

Fronteira e Atravessando a cerca, pinturas de Ana Paula Sirino

A concentração fundiária e o tratamento desigual nas políticas públicas de regularização e reforma agrária revelam a continuidade de práticas violentas, discriminatórias e racistas que sustentam o agrocolonialismo – um modelo agrário que privilegia os grandes proprietários rurais, o agronegócio e a lógica do capital em detrimento da justiça socioambiental e da reparação histórica. Apesar das pressões, o povo negro no Brasil aponta, a partir de seus territórios, para um horizonte político, ecológico e econômico estratégico para o desenvolvimento sustentável do país.

No Brasil, a falta de acesso à terra não é apenas uma questão de escassez de recursos, mas reflexo de um passado colonial que ainda molda as desigualdades de hoje. A concentração de terras se entrelaça com outros indicadores sociais, aprofundando o racismo e a exclusão que afetam especialmente os povos afrodescendentes. Isso nos impulsiona a perguntar qual é, de fato, o lugar do negro na luta pela terra no Brasil e qual pode ser o papel da reparação racial na construção de um novo modelo de reforma agrária.

O estudo Quem são os poucos donos das terras agrícolas no Brasil, liderado por Luis Fernando Guedes Pinto, agrônomo e diretor da organização SOS Mata Atlântica, mostra que os 10% maiores imóveis rurais brasileiros concentram 73% da área agrícola, enquanto os 90% restantes detêm apenas 27% da área.

Ainda que haja variações regionais, com menores níveis de concentração nas áreas de predomínio da agricultura familiar, a estrutura fundiária nacional revela uma profunda interdependência entre a desigualdade no acesso à terra e o modelo de produção agrícola hegemônico. Esse modelo, baseado na expansão dos latifúndios e na priorização da produção de commodities para o mercado externo, é elemento central na reprodução de desigualdades estruturais, não só no Brasil, mas em toda a América Latina.

Essa “vocação”, é importante ressaltar, não emerge de processos autônomos ou espontâneos, mas resulta da imposição de uma política externa que moldou e molda as economias latino-americanas como fornecedoras de produtos primários, em detrimento da soberania territorial e dos direitos dos povos locais. Tal política implica não apenas a concentração da propriedade da terra, mas também a expropriação de territórios tradicionais, a degradação ambiental e a exploração sistemática da força de trabalho.

Quando analisamos o perfil dos proprietários de terras no Brasil, fica evidente que este pouco se alterou desde o período colonial. As terras permanecem majoritariamente sob o controle de elites brancas e latifundiárias. Torna-se inescapável a conclusão de que a desigualdade fundiária brasileira está intrinsecamente vinculada a um projeto colonial e racista de sociedade. Esse projeto perpetua privilégios históricos e nega aos povos negros o direito à terra e à autodeterminação.

A persistência do controle fundiário pelas elites brancas e latifundiárias não se explica apenas pela herança jurídica ou econômica do período colonial, mas antes por um conjunto de relações de poder que naturalizam hierarquias raciais e modos de exploração. Trata-se de um projeto civilizatório que, ao mesmo tempo em que instituiu a propriedade privada da terra, consolidou a negação dos direitos territoriais de populações não-brancas.

A atual configuração fundiária brasileira exige que percebamos que raça e trabalho compulsório não foram meros subprodutos do capitalismo colonial, mas vetores centrais na conformação de um padrão de poder que segue moldando o acesso à terra e a reprodução das desigualdades. A obra do sociólogo peruano Aníbal de Quijano sobre a “colonialidade do poder” é fundamental, nesse sentido, por mostrar como a constituição do capitalismo global só foi viabilizada pela invenção da categoria “raça”, que legitimou a dominação colonial e a implementação de um sistema de controle do trabalho baseado em coerção e expropriação.

A compreensão da colonialidade do poder revela que a lógica de racialização, associada ao controle dos sistemas de trabalho, também se estendeu à apropriação e gestão dos territórios colonizados. No caso brasileiro, esse processo estruturou uma profunda racialização da posse da terra, em que a exclusão de indígenas e negros dos direitos territoriais não se deu como efeito colateral, mas como estratégia central da formação do Estado e da economia.

A terra, nesse contexto, torna-se simultaneamente um instrumento de dominação racial e de reprodução das hierarquias sociais impostas pela colonialidade. Portanto, para compreender a atual configuração fundiária brasileira, marcada por altíssimos índices de concentração e exclusão, é imprescindível reconhecer que a luta pela terra é, também, uma luta contra os efeitos históricos da colonialidade e do racismo estrutural – a cor da terra e a cor dos corpos se entrelaçam na formação da estrutura agrária brasileira.

A noção de “racismo fundiário” foi proposta em 2019 por Tatiana Emilia, assessora jurídica popular com atuação na Pastoral da Terra na Bahia, para definir a complexa rede que articula “ações violentas dos(as) brancos(as) contra os corpos, as culturas, os territórios e bens ambientais de negros(as) e índios(as), as formas jurídicas limitadoras e ceifadoras dessas cosmovisões, os estrangulamentos orçamentários e políticas estatais vocacionadas a fortalecer seus empreendimentos predatórios, a pilhagem secular de corpos, minérios, saberes etc. e projetos de mundo”. Ou seja, o racismo fundiário explicita como a histórica concentração de terras no Brasil está intrinsecamente associada a processos de racialização, desde a invasão europeia em 1500.

A concentração fundiária, o tratamento desigual nas políticas de regularização e reforma agrária e a violência no campo revelam a continuidade de práticas discriminatórias que sustentam o que denomino de “agrocolonialismo” – um modelo de desenvolvimento agrário que privilegia os grandes proprietários rurais, o agronegócio e a lógica do capital em detrimento da justiça social e da reparação histórica.

Os dados inéditos obtidos pelo Censo Agropecuário de 2017 trouxeram pela primeira vez a cor/raça de proprietários dos estabelecimentos rurais no Brasil: produtores pretos e pardos se concentram em pequenos estabelecimentos, enquanto brancos são maioria conforme aumenta a área. Os dados identificam a cor/raça dos indivíduos que detêm a posse da terra, e não da mão de obra empregada nos cultivos, sendo esta majoritariamente composta por trabalhadores negros no Brasil.

O racismo estrutural organiza as dinâmicas sociais e econômicas de tal maneira que a marginalização da população negra se reproduz independentemente da vontade individual. A exploração da força de trabalho negra é um dos pilares dessa lógica, e dados do Ministério da Economia mostram que 86% dos trabalhadores resgatados de condições análogas à escravidão no Brasil são pretos ou pardos.

No texto Do racismo fundiário ao racismo ambiental, de 2024, proponho a ampliação da compreensão de estruturas racistas a partir da ideia de “racismo agrário”. A violência contra a população negra não se restringiu ao regime de trabalho escravizado e ao não acesso à terra, mas se estendeu para além da abolição, na ausência de políticas de reparação fundiária e no apagamento dos saberes agrícolas da diáspora africana nas Américas.

Nesse sentido, é importante evidenciar que a escravidão implicou não apenas a exploração da força de trabalho negra, mas também a apropriação dos conhecimentos técnicos sobre manejo da terra e cultivo de espécies econômicas e alimentares, fundamentais para a formação da agricultura no Brasil. Uma possível reparação histórica à população negra deve necessariamente incorporar o conhecimento tradicional dessa população no manejo agrícola de uma diversidade de plantas.

“Nenhum centímetro de terra para quilombola e indígena no Brasil” foi a frase amplamente repetida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que ecoa as entrelinhas das bulas papais do século 15, ou mesmo os dispositivos da Lei de Terras de 1850.

A economia colonial brasileira assentou-se num tripé composto por monocultura, trabalho escravo e latifúndio — o modelo plantation, que ao longo de mais de três séculos legitimou a apropriação territorial como instrumento de dominação. E a base jurídica desse arranjo territorial foi importada diretamente de Portugal. No reino português, como nos mostra a historiadora Mônica Diniz em Sesmarias e posse de terras: política fundiária para assegurar a colonização brasileira, as concessões de vastas extensões de terra regulamentadas por ordens régias, conhecidas como “sesmarias”, representavam o único meio formal de obtenção de título fundiário durante o período colonial, tendo a Igreja atuado como fiadora desse sistema ao lado da Coroa.

A instituição das sesmarias constituiu um mecanismo primordial de privilégio à elite latifundiária colonial, ao condicionar a concessão de terras à capacidade de exploração econômica do requerente. Não bastava o capital político: era imprescindível comprovar recursos financeiros suficientes para empreender atividades agrícolas em larga escala, o que, naquele contexto, pressupunha a posse de mão de obra escravizada.

Assim, a relação entre trabalho escravo e concentração fundiária se fortaleceu de maneira estrutural e complementar: quanto maior o contingente de pessoas escravizadas sob o domínio de um sesmeiro, maiores e mais vastas eram as áreas concedidas pela Coroa. A possível ruptura desse modelo com a abolição da escravidão representava, portanto, ameaça direta à perpetuação do poder fundiário das elites.

O regime de sesmarias foi oficialmente encerrado no Brasil às vésperas da independência, pela resolução de 17 de julho de 1822, que suspendeu novas concessões. Embora essa suspensão tenha sido ratificada pelo Príncipe Regente apenas até que se formasse uma Assembleia Constituinte, não se instituiu um novo ordenamento jurídico fundiário que democratizasse o acesso à terra. Ao contrário, a ocupação passou a se dar majoritariamente de forma irregular, por meio de posses, consolidando o vácuo jurídico que beneficiava, sobretudo, os já estabelecidos, as elites herdeiras diretas da lógica colonial. Manter o controle sobre a terra passou a ser prioridade para essa elite agrária que se consolidava no Brasil.

Nesse contexto de disputa pelo poder fundiário, Dom Pedro II assinaria, em 18 de setembro de 1850, a Lei n.º 601, que ficaria conhecida como a Lei de Terras, instituindo a propriedade privada da terra e, com ela, o mercado de terras. Uma vez que o acesso à terra passaria a ocorrer apenas por meio da compra, as terras abundantes em todo o território brasileiro seriam transformadas em mercadoria e ficariam disponíveis para negociação. Só para aqueles que podiam pagar por elas, evidentemente.

Ao viabilizar o reconhecimento legal das terras controladas pelo latifúndio, a Lei de Terras inauguraria uma verdadeira corrida à grilagem no Brasil, já que estabelecia um prazo para a legalização das terras daqueles que comprovassem a titulação anterior, e daria margem para a falsificação de documentos, artificialmente forjados como antigos.

Além disso, a Lei de Terras não apenas consolidaria a categoria dos “donos de terras”, mas também a dos “sem-terra”, constituindo uma política agrícola que determinava o “não lugar” de indígenas e negros no acesso à terra no Brasil.

As pressões internacionais pelo fim do tráfico humano acelerariam ainda mais a necessidade da assinatura da Lei de Terras, instituída como um ato complementar à Lei Eusébio de Queirós, que naquele mesmo ano cessava definitivamente o tráfico escravo. A Lei de Terras não só definiria os critérios de acesso à terra, mas também trataria de normatizar uma política para a imigração, ou seja, a importação de mão de obra estrangeira para atuar livremente no país, e consolidaria um projeto fundiário excludente, ancorado em bases raciais.

Ao transformar a terra em mercadoria acessível apenas à elite e aos brancos, o Estado brasileiro formalizaria a exclusão de indígenas e negros do acesso ao território, perpetuando privilégios históricos e aprofundando as desigualdades sociais. Esse modelo fundiário, ao invés de ser superado, segue sendo continuamente reproduzido ao longo dos séculos. Ainda que a Lei de Terras tenha sido formalmente revogada em 1964, seus efeitos permanecem vivos e o projeto agrocolonial segue vigente, com o Estado adotando medidas “legais” que mantêm o controle e a concentração de terras nas mãos de proprietários ricos, brancos e latifundiários.

As lutas pela democratização fundiária intensificaram-se no Brasil a partir da segunda metade do século XX, centrando-se na reforma agrária, na justiça social e no direito ao território, e deram origem a diversos movimentos e ações pelo acesso à terra. Dentre eles, destacam-se as Ligas Camponesas em 1950, a promulgação do Estatuto da Terra em 1964, a fundação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em 1984 e a promulgação da Constituição Federal em 1988.

Ainda que nem sempre formalmente reconhecida, a participação de povos indígenas e negros permeou todas essas lutas, direta ou indiretamente. Seria, afinal, contraditória a existência de movimentos cujo propósito é garantir o acesso à terra que não envolvessem os grupos sociais cujas vidas estiveram imbricadas nessa disputa histórica. O silenciamento da contribuição de indígenas e negros nesses enfrentamentos reflete as mesmas lógicas de exclusão que marcam a desigualdade no acesso à terra no Brasil. Contra esse silenciamento, emergem como marcos fundamentais a criação da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), em 1996, e da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), em 2005, expressões contemporâneas das trajetórias de resistência desses povos.

Reconhecer as insurgências protagonizadas por grupos que, no bojo da colonização europeia, foram racializados, desumanizados e privados de direitos territoriais é condição indispensável para compreender e valorizar as estratégias de resistência que desafiaram e ainda desafiam o projeto colonial. A noção de protocampesinato escravo, por exemplo, muitas vezes aplicada para descrever a organização agrária de negros no período colonial, segue necessitando de uma crítica aprofundada. Reduzir as complexas formas de resistência negra a um conceito que as coloca apenas como precursoras de um modelo camponês é desconsiderar o verdadeiro protagonismo desses povos nas revoluções e insurgências que contestaram a escravidão, a expropriação e a concentração fundiária.

O protagonismo negro na luta pela terra, com suas revoltas, quilombos e revoluções, mais do que um simples movimento camponês, foi e segue sendo uma luta radical pela liberdade e também um elemento central para entender as dinâmicas sociais e territoriais do Brasil. As categorias empregadas para designar tais práticas — brecha camponesa, protocampesinato e roça dos escravos, foram por muito tempo subestimadas nos estudos sobre acesso à terra. Análises fragmentadas, ao reduzir essas formas de resistência a meros adendos do sistema agrário, acabam por escamotear seu verdadeiro significado e potencial subversivo.

Alguns historiadores, ao examinar documentos coloniais, procuram desvendar a origem e a função das parcelas de terra “cedidas” a escravizados em um sistema econômico sustentado por monocultivos e trabalho forçado. Os registros da Coroa portuguesa e da Igreja Católica referem-se às roças de escravos ora como gesto filantrópico, ora como parte de uma estratégia de controle social dos senhores, mas a “brecha camponesa”, na qual trabalhadores cativos negociavam e conquistavam o direito a um lote para subsistência e, por vezes, à venda de excedentes, deve ser pensada como uma economia própria dos escravizados, como vão propor Eduardo Silva e João José Reis no livro Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista. Proponho, no entanto, irmos além, para enxergar nessa prática uma conquista dos negros: ela teria emergido do embate entre senhores, divididos entre repressão e concessão, e escravizados que buscavam firmar um espaço de autonomia.

Em manuais de fazendas de café em Vassouras (RJ), datados de 1854, a brecha é descrita explicitamente como uma “medida de segurança”, permitindo “divertimentos entre os escravos”, já que “quem se diverte não conspira”, mas também permitindo “que os escravos tenham roças e se liguem ao solo pelo amor da propriedade”. Afinal, “o escravo que possui nem foge, nem faz desordens”.

Esses trechos revelam que, mais do que concessões benevolentes, as roças faziam parte de uma disputa de poder, mesclando dominação e pequenas brechas de autonomia dentro do sistema escravocrata. A brecha expõe as contradições do regime dominante, surgindo do conflito de trabalhadores revoltosos contra o sistema escravocrata, questionando sobretudo a eficiência do sistema defendido pelas classes dominantes, forçando-as à concessão.

A brecha é, portanto, resultado do conflito, e não uma ação passiva de aceitação, sem intencionalidade por parte dos escravizados. Interpretá-la como um movimento desordenado, pontual ou motivado apenas por interesses individuais é reduzir sua capacidade de organização coletiva. Mais do que um fenômeno isolado, a brecha deve ser compreendida como fruto de ações precedentes, como as inúmeras rebeliões dos escravizados e as diversas pressões pelo fim da escravidão que ocorriam tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo.

No entanto, sob a justificativa da ausência de documentação escrita, muitos autores negligenciam os contextos políticos e os levantes protagonizados pelo povo negro, assim como desconsideram as táticas e estratégias de luta trazidas da África e aplicadas no enfrentamento aos colonizadores portugueses. Essa negligência historiográfica nada mais é do que a continuidade do apagamento histórico das resistências negras, negando a complexidade e a intencionalidade das ações coletivas dos escravizados.

Outro aspecto frequentemente negligenciado sobre a brecha camponesa é que o acesso à terra pelos escravizados instaurava um modelo produtivo alternativo, baseado em policultivos alimentares, o que contrastava diretamente com o sistema dominante de monocultivos agrícolas. Mesmo que se mantivesse a condição de escravização e o controle dos feitores, o acesso à terra gerava pequenas, mas significativas, mudanças estruturais no sistema escravocrata, especialmente no que dizia respeito ao papel do negro, até então reduzido à condição de mercadoria e propriedade do sistema.

A produção nas parcelas de terras não se limitava ao sustento da fazenda; em alguns casos, os escravizados conseguiam comercializar os excedentes em vilas e vilarejos, e, quando não eram interceptados pelos senhores, a renda obtida poderia até ser utilizada para a compra de sua própria alforria. Interpretar a brecha sem considerar o acúmulo das lutas negras é despolitizar sua origem e seu significado, esvaziando o caráter insurgente que sempre marcou a resistência dos povos escravizados no Brasil e nas diásporas africanas em toda a América.

A luta por terras no Brasil constitui um eixo central da resistência negra desde os primórdios da colonização, mas transcende o período colonial e chega à contemporaneidade com o reconhecimento legal de terras quilombolas pela Constituição de 1988 e os conflitos, que ainda persistem, pela regularização fundiária.

A vinculação entre a população negra – majoritariamente submetida ao regime escravista – e a disputa por território manifesta-se em diversas formas de insurgência, que vão desde revoltas armadas até a formação de quilombos e outras comunidades autônomas. Esses movimentos, muitas vezes marginalizados nos relatos históricos tradicionais, evidenciam que o acesso à terra não era apenas uma questão econômica, mas sobretudo uma estratégia de sobrevivência, afirmação identitária e construção de liberdade coletiva. A apropriação e a defesa do território pelos grupos negros representam, portanto, não apenas uma reação à violência fundiária e ao cativeiro, mas também um projeto político de organização social que persevera, com novas expressões, na contemporaneidade.

Do Quilombo dos Palmares, formado no século 16 como um território autônomo sustentado por práticas agrícolas, sociais e políticas próprias, à Cabanagem (1835–1840), que embora seja um movimento marcado por múltiplas identidades sociais e étnicas, teve participação significativa de populações marginalizadas negras e indígenas, as revoltas negras no território brasileiro expressaram a insatisfação de setores oprimidos contra a exclusão do acesso à terra, à cidadania e à representação política.

No século 18, no Mato Grosso, o Quilombo do Quariterê, sob o comando de Tereza de Benguela, mantinha uma agricultura pioneira, utilizando equipamentos de metalurgia, técnica trazida pelos bantos africanos. Produzia algodão, milho, feijão, mandioca e banana, e o cultivo de alimentos destinava-se não só ao abastecimento interno, mas também ao comércio em vilarejos e à troca por armamentos para defesa. O quilombo abrigou mais de cem pessoas, indígenas e negros, em território de difícil acesso no Pantanal, estabelecendo um forte aparato de defesa e umparlamentocomunitário.

Na Bahia, em 1789, um grupo de escravizados do engenho de Santana matou o feitor e apoderou-se dos meios de produção (ou seja, da terra) por dois anos. Esse ato de resistência culminou numa fuga para a floresta, onde se formaram quilombos. A mesma dinâmica de luta e resistência se repetiu em diversos outros locais nos anos seguintes e muitos outros movimentos de caráter semelhante podem ser observados ao longo do século 19.

A Revolta dos Malês, que ocorreu em 1835 em Salvador, foi protagonizada por negros muçulmanos e também refletia o desejo de autonomia territorial, e a Balaiada (1838–1841), ocorrida no Maranhão, envolveu negros libertos, escravizados fugidos e mestiços que lutavam pela posse de terras e melhores condições de vida.

Os descontentamentos que motivaram levantes e lutas no Brasil não foram eventos isolados, mas parte de um amplo movimento de insurgência negra nas Américas, impulsionado por demandas de liberdade, justiça e acesso à terra. Nesse sentido, é impossível refletir sobre a luta por reforma agrária e acesso à terra sem considerar dois marcos centrais na história das Américas: a Revolução Haitiana (1791–1804) e a reforma agrária em Cuba, intensificada após a Revolução de 1959.

A Revolução Haitiana, como destaca C.L.R. James em Os Jacobinos Negros, foi mais do que uma insurreição contra a escravidão, foi uma revolução política radical que articulou liberdade e acesso à terra como pilares de uma nova ordem social, culminando na fundação do primeiro Estado negro independente do Ocidente, baseado na rejeição da plantation escravista e na reapropriação dos meios de produção pelos ex-escravizados.

Séculos depois, a Revolução Cubana aprofundaria esse legado ao promover uma das reformas agrárias mais abrangentes da América Latina. Para os povos afrodescendentes, historicamente marginalizados tanto durante o período escravista quanto nas primeiras décadas republicanas, a revolução representou não apenas a ruptura com estruturas agrárias excludentes, mas também a inclusão ativa em um novo projeto nacional. Medidas como a reforma agrária, a ampliação do acesso à educação e à saúde, e a proibição da discriminação racial nos espaços públicos e instituições consolidaram, pela primeira vez, políticas estatais voltadas à reparação das desigualdades históricas herdadas da escravidão.

Embora a questão racial em Cuba não tenha sido plenamente resolvida, a revolução possibilitou o avanço de demandas fundamentais da população negra, evidenciando como justiça social e justiça racial podem caminhar juntas dentro de um projeto transformador. Ambas as experiências influenciaram de forma expressiva movimentos sociais em todo o continente, incluindo a luta negra brasileira, ao demonstrarem que a terra é não apenas um recurso econômico, mas também um fundamento político de autonomia, cidadania e ruptura com as heranças coloniais e contra a exploração capitalista.

Como destaca Eric Williams em seu livro Capitalismo e escravidão, de 2021, o sistema escravista das Américas não foi resquício de um passado feudal, mas um componente essencial na formação do capitalismo europeu moderno. Essa perspectiva é fundamental para compreender como a estrutura fundiária excludente estabelecida sob a lógica da plantation escravista se perpetua nas desigualdades agrárias e raciais que marcam o Brasil nos dias atuais.

Segundo dados do MapBiomas de 2023, os quilombos estão entre os territórios que menos desmataram vegetação nativa no Brasil. Ao todo, os territórios quilombolas titulados ou em processo de titulação ocupam cerca de 3,8 milhões de hectares, o que corresponde a apenas 0,5% do território nacional. Ainda assim, sua contribuição para a preservação ambiental é notável. Entre 1985 e 2022, a perda de vegetação nativa foi de apenas 3,2% nos territórios já titulados, enquanto nas áreas em processo de titulação esse percentual sobe para 5,5%.

Esses dados reforçam a urgência de políticas públicas que protejam efetivamente os territórios e modos de vida quilombolas, fundamentais na conservação ambiental e na manutenção da biodiversidade em escala global. Dados do Censo Demográfico de 2022 do IBGE ainda evidenciam a permanência de desigualdades estruturais que afetam de forma sistemática as comunidades quilombolas no Brasil.

Aproximadamente 60% da população quilombola reside em áreas rurais, onde a precariedade do acesso a serviços essenciais é alarmante: 94,6% vivem em domicílios com algum tipo de inadequação nos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário ou coleta de resíduos sólidos, percentual superior à média nacional rural. Em territórios oficialmente delimitados, 18,21% dos moradores declararam não ter acesso a água encanada, em contraste com 2,38% da população geral.

Esses números revelam um cenário de exclusão e confirmam a existência de um racismo fundiário e ambiental, no qual o acesso à terra, aos bens comuns e aos recursos naturais é sistematicamente negado à população negra rural. Tal exclusão se manifesta não apenas na morosidade da titulação dos territórios quilombolas, mas também na negação de direitos básicos como o acesso à água potável, evidenciando como o Estado brasileiro perpetua desigualdades que combinam opressão racial, territorial e ecológica.

A realidade vivida pelas comunidades quilombolas no Brasil exemplifica de forma contundente a interseção entre racismo fundiário e racismo ambiental, configurando uma forma de violência estrutural que persiste no pós-abolição. Muitas dessas áreas estão cercadas por grandes projetos de monocultura e agronegócio, e enfrentam ameaças como desmatamento, uso de agrotóxicos e mineração, o que torna ainda mais difícil a manutenção da vida nesses espaços.

O processo de reconhecimento e titulação das terras quilombolas segue de maneira lenta e morosa. De acordo com o Censo de 2022, existem aproximadamente 7.666 comunidades quilombolas no país, mas, como mostra a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), em 2023 menos de 10% delas possuíam a titulação definitiva de seus territórios. A propriedade coletiva da terra, reconhecida como essencial para a vida, a cultura e o futuro das próximas gerações, continua sendo uma reivindicação central dessas comunidades.

A negação sistemática do acesso à terra e aos meios de produção para a população negra faz parte de um projeto racializante de exclusão social, nos termos de Sueli Carneiro. A exclusão não é apenas econômica, mas territorial e simbólica, já que essa população está impedida de reconstruir vínculos históricos e culturais com seus espaços de pertencimento.

Já privadas do direito à terra, populações negras são alocadas em espaços marcados pela ausência de saneamento, água potável, infraestrutura básica e políticas ambientais efetivas. No caso dos quilombos, uma dupla negação se materializa na morosidade da titulação de territórios e na negligência estatal frente à degradação ou à ausência de políticas ambientais em seus espaços de vida.

Ao reivindicar seus territórios e reafirmar seus modos de vida, as comunidades quilombolas não apenas resistem, elas propõem outro horizonte político e ecológico. Seus territórios demonstram práticas sustentáveis, baixas taxas de desmatamento e formas comunitárias de relação com a terra que desafiam a lógica predatória vigente. Se por um lado os quilombos seguem sendo alvo do racismo fundiário e ambiental, por outro sua existência e resistência materializam um projeto concreto de justiça ambiental. Garantir o acesso à terra para as populações afrodescendentes é, portanto, um imperativo não só ético e reparatório, mas também estratégico para a sustentabilidade socioambiental do país.

Fran Paula Castro

Quilombola e pantaneira de Mato Grosso. Engenheira agrônoma, mestre em Saúde Pública e doutoranda em Ciências Sociais em Agricultura, Desenvolvimento e Sociedade. Pesquisa os sistemas agrícolas tradicionais quilombolas, coordena a Plataforma Agricultura Ancestral e integra a Aliança Científica Antirracista e a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas.

www.agriculturaancestral.comAna Paula Sirino

Artista visual nascida no Torra, em Sabinópolis (MG). Sua pesquisa se desenvolve na pintura a óleo na elaboração das experiências e continuidade das histórias do território. A partir de fotos feitas com familiares e amigos, investiga a luz como gesto de cuidado e permanência, afirmando a beleza das vidas e paisagens que resistem.

Como citar

CASTRO, Fran Paula. A terra tem cor. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, seção Extra! [conteúdo exclusivo online], 12 nov. 2025.

Notas

Este ensaio foi produzido por PISEAGRAMA a partir do livro Entre a terra e a liberdade: Racialização fundiária e a resistência negra no Brasil, publicado pela Plataforma Agricultura Ancestral em maio de 2025 e disponível para download no link: www.agriculturaancestral.com.

PISEAGRAMA agradece pela parceria ao Instituto Socioambiental, em especial a Ana Amélia Hamdan, Frederico Viegas e Giselle Souza, e também a Gabriela Antonia e Jaqueline Felipe do Instituto Baquité Quilombola (IBQ) e da Aliança Científica Antirracista.