ESPERANDO

GAIA

Texto de Bruno Latour

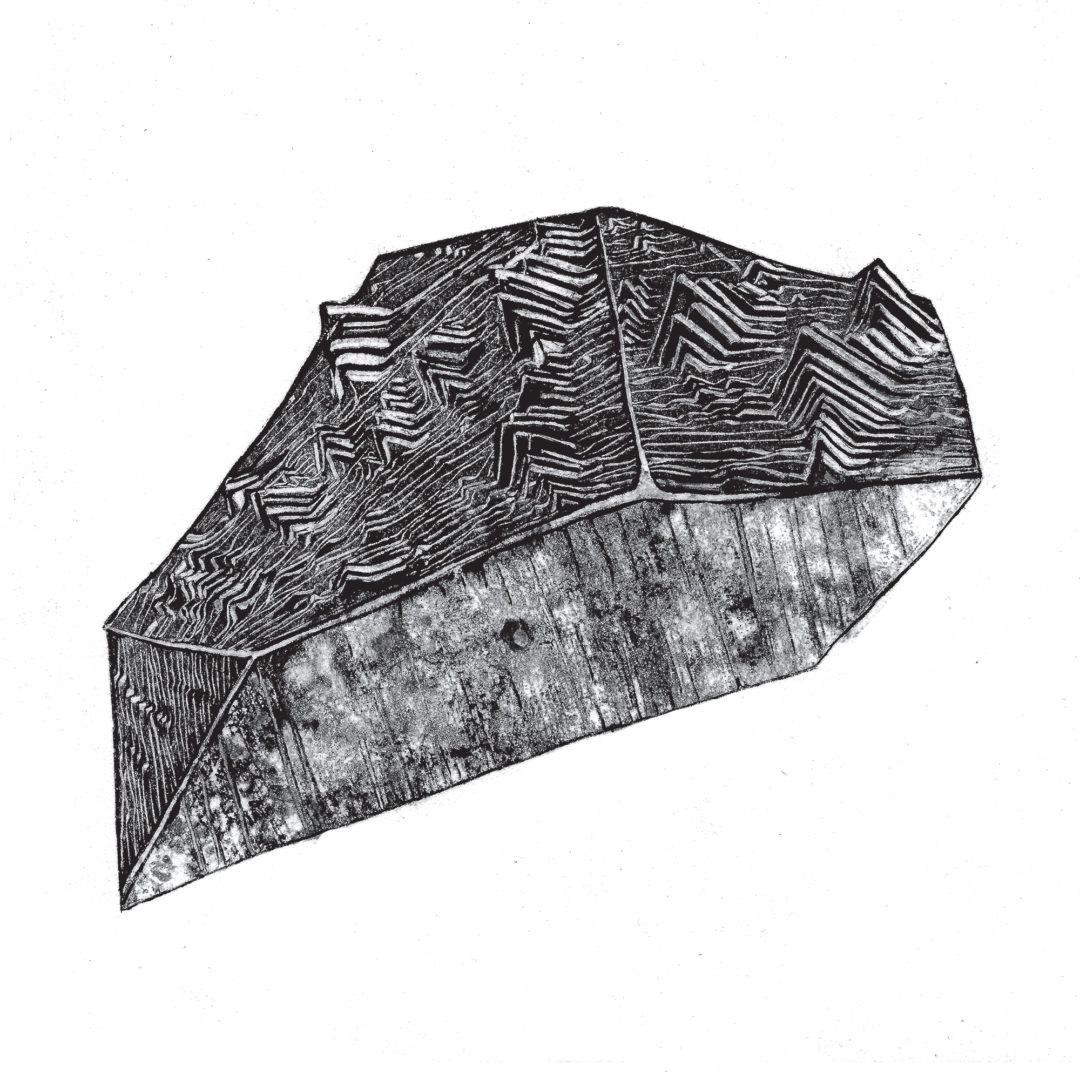

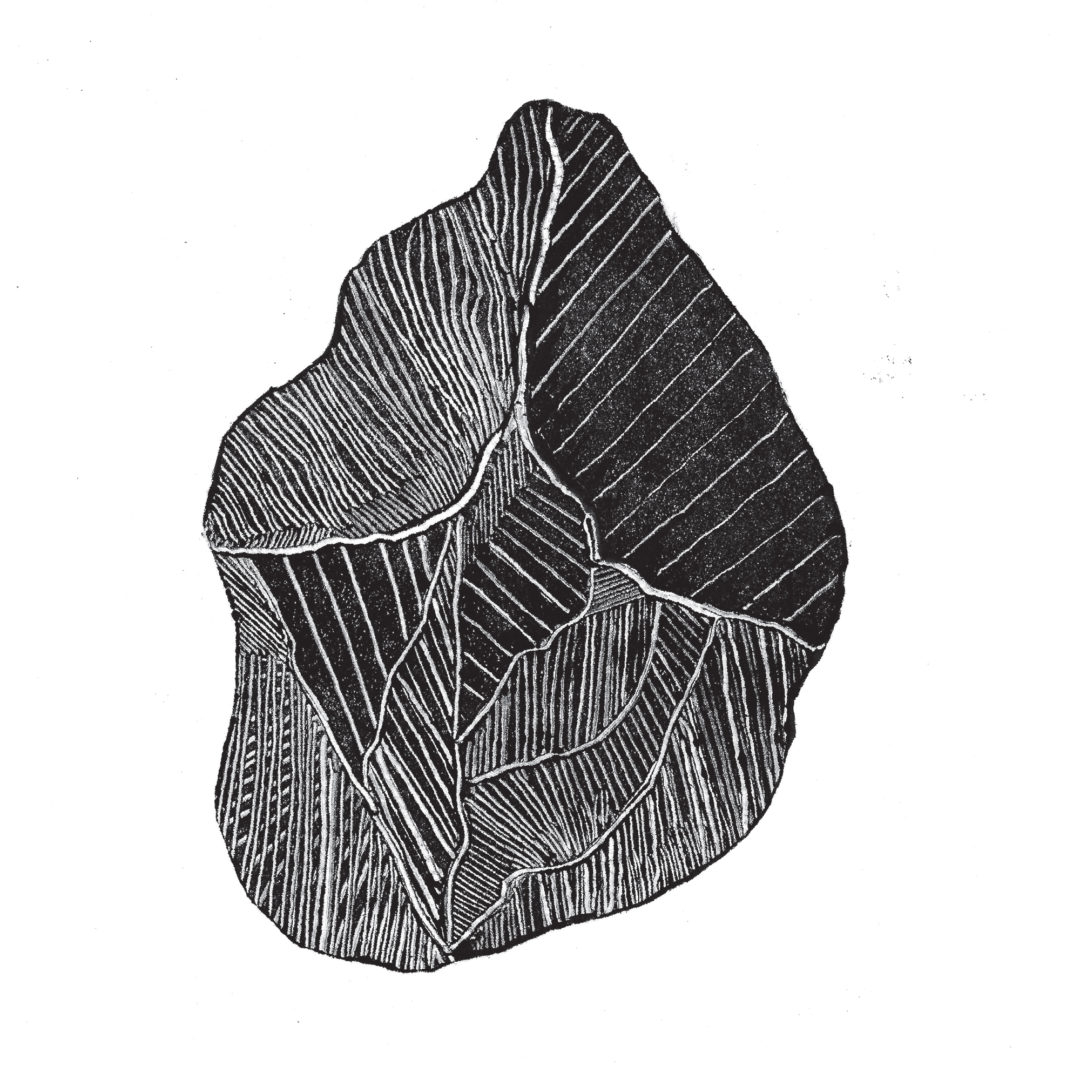

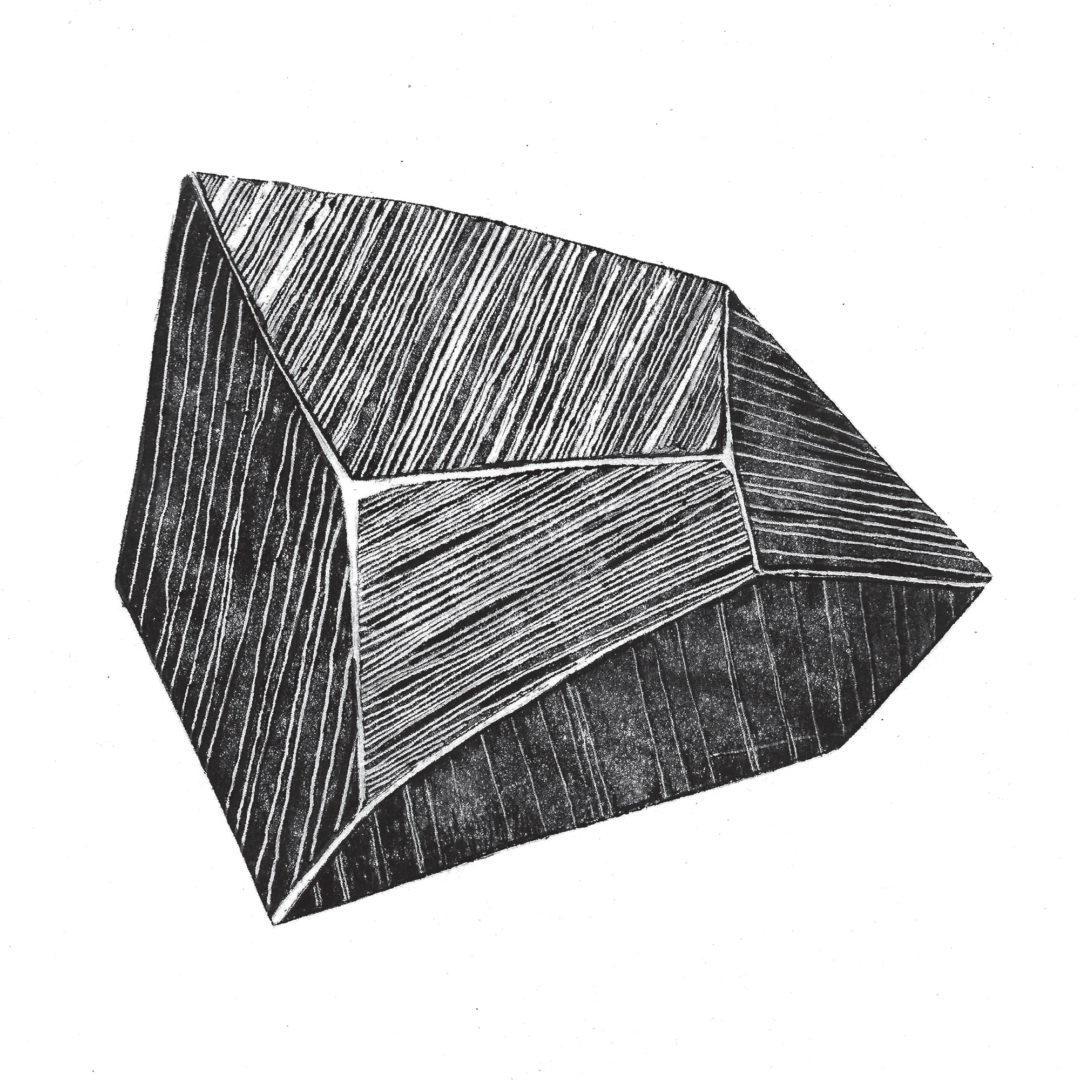

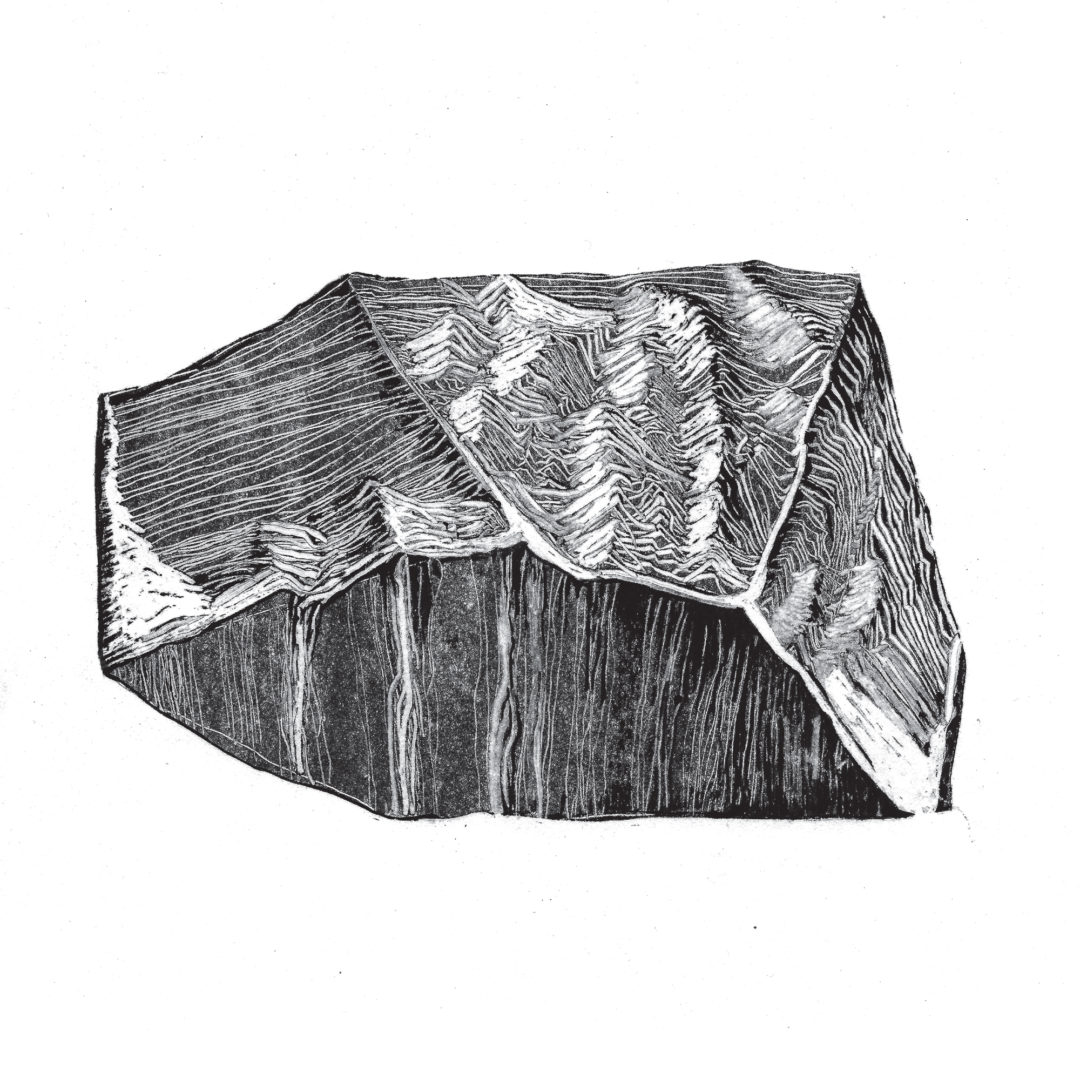

Ainda que dura, monotipias de Aruan Mattos e Flávia Regaldo

Como compor o mundo comum através das artes e da política? Faltam os públicos que deveriam acompanhar os problemas ecológicos de nosso tempo. Como imaginar acordos em meio a tantos interesses emaranhados? Como conectar ferramentas da representação científica às das artes e da política? Este ensaio apresenta o Programa de Experimentação em Arte e Política, criado na Sciences Po, e foi lido em palestra no Instituto Francês, em Londres, em novembro 2011.

O que devemos fazer diante de uma crise ecológica que não guarda paralelos com qualquer crise econômica ou de guerra — crises essas de proporções imensas, sem dúvida, mas às quais já estamos de certa forma habituados, uma vez que são de origem humana, demasiadamente humana? O que fazer quando ouvimos, dia após dia, e de forma cada vez mais estridente, que a atual civilização está condenada, e que a própria Terra vem sendo tão profundamente modificada que nunca mais retornará a quaisquer de seus vários estados estacionários do passado?

O que fazer quando lemos, por exemplo, um livro como Réquiem para uma espécie: por que resistimos à verdade sobre as mudanças climáticas, de Clive Hamilton, e descobrimos que a espécie em questão não é o dodô ou a baleia, mas sim nós, isto é, você e eu? Ou quando lemos Guerras Climáticas: Por que mataremos e seremos mortos no século 21, de Harald Welzer, um livro bem dividido em três partes: como matava-se ontem, como mata-se hoje e como se matará amanhã! A cada capítulo, para contabilizar os mortos, é preciso adicionar várias ordens de grandeza na calculadora!

O tempo das grandes narrativas já passou, eu sei, e pode parecer ridículo abordar uma questão tão grande partindo de um ponto tão pequeno. Mas isso é justamente o que me motiva a fazê-lo: o que fazemos quando as perguntas são grandes demais para todo mundo, e especialmente quando são grandes demais para o autor, isto é, para mim?

Uma das razões pelas quais nos sentimos tão impotentes quando chamados a nos preocupar com a crise ecológica — a razão pela qual eu, para começo de conversa, me sinto tão impotente — é a total desconexão entre, de um lado, a extensão, a natureza e a escala dos fenômenos e, do outro, o conjunto de emoções, hábitos de pensamento e sentimentos que seriam necessários para lidar com essa crise. Nem me refiro a agir em resposta a ela, mas ao menos lhe dedicar mais que uma breve atenção. Por isso, este ensaio tratará principalmente dessa desconexão e do que fazer diante dela.

Existiria alguma maneira de transpor a distância entre a escala desses fenômenos de que ouvimos falar e o minúsculo Umwelt ou “mundo próprio”, termo de Jakob von Uexküll, de dentro do qual testemunhamos, tais como peixes dentro de aquários, o oceano de catástrofes prestes a eclodir? Como agir com sensatez quando não há uma estação de controle em solo à qual possamos enviar o pedido de socorro: “Houston, we have a problem”?

O mais estranho nessa distância abissal entre nossas preocupações humanas, pequenas e egoístas e as grandes questões da ecologia é que precisamente tal distância tenha sido tão valorizada por tanto tempo em inúmeros poemas, sermões e discursos edificantes sobre as maravilhas da natureza. Era exatamente essa desconexão que tornava aquelas loas tão maravilhosas: sentir-se impotente, subjugado e totalmente dominado pelo espetáculo da “natureza” é boa parte do que reconhecemos, pelo menos desde o século XIX, como o sublime. Lembremo-nos do poema “Mont Blanc”, de 1816, de Shelley:

“Nos bosques selvagens, só, entre as montanhas,

Onde cachoeiras no entorno saltam eternamente,

Onde bosques e ventos competem, e um vasto rio

Sobre suas rochas rebenta e se agita sem cessar”.

Como adorávamos nos sentir pequenos quando rodeados pela força magnífica das Cataratas do Niágara, ou pela imensidão deslumbrante das geleiras do Ártico, ou ainda pela paisagem desolada e seca do Saara! Que deliciosa a sensação de comparar nosso tamanho com o das galáxias! Pequenos diante da Natureza, mas, graças a nossa moralidade, maiores até que a demonstração mais grandiosa de Seu poder! Tantos poemas, tantas meditações sobre a incomensurabilidade entre as forças eternas da natureza e os pequenos humanos insignificantes que pretendem conhecê-la ou dominá-la. Poderíamos dizer, afinal, que a desconexão sempre existiu e que ela é a mola propulsora do sentimento do sublime.

“O universo eterno das coisas

Flui pela mente e rola suas ondas rápidas,

Ora escuras — ora brilhantes — ora refletindo as sombras —

Ora ofertando esplendor, de cujas nascentes secretas

A fonte do pensamento humano lhe presta homenagem.”

Mas o que terá acontecido ultimamente com o sublime, agora que somos convocados a considerar uma nova desconexão: desta vez entre, de um lado, nossas ações gigantescas enquanto humanos (quero dizer, como coletividade humana) e, do outro, nossa completa falta de compreensão daquilo que fizemos coletivamente?

Detenhamo-nos por um instante sobre a noção de “antropoceno”, essa incrível invenção lexical proposta pelos geólogos para designar o período presente. Percebemos que o sublime evaporou assim que deixamos de ser os humanos insignificantes dominados pela “natureza” e nos tornamos, ao contrário, um coletivo gigante que, em termos de terawatts, intensificou-se a ponto de se tornar a principal força geológica moldando a Terra.

O que é tão irônico nesse argumento do antropoceno é que ele surge justo quando filósofos de vanguarda falavam de nosso tempo como o do “pós-humano”, e no exato momento em que outros pensadores propunham chamar esse mesmo tempo de “fim da história”. Parece que tanto a história quanto a natureza têm mais de uma carta na manga, já que estamos testemunhando a aceleração e a intensificação da história não por uma virada pós-humana, mas sim pelo que poderíamos chamar de um giro pós-natural! Se é verdade que o “anthropos” é capaz de moldar a Terra literalmente (e não só metaforicamente, por meio de seus símbolos), o que presenciamos agora é um antropomorfismo sob o efeito de esteroides.

Em seu magnífico livro Comendo o sol, Oliver Morton apresenta uma escala energética interessante. Nossa civilização global é alimentada por cerca de 13 terawatts (TW), enquanto o fluxo da energia proveniente do centro da Terra é de cerca de 40 TW. Sim, agora nos comparamos às placas tectônicas. Claro que esse dispêndio de energia não é nada se comparado aos 170 mil TW que recebemos do sol, mas é muita coisa se confrontado com a produção primária de toda a biosfera (130 TW). E se todos os humanos consumissem no nível dos norte-americanos, teríamos de operar a 100 TW, isto é, o dobro da energia das placas tectônicas. Isso é uma façanha e tanto. “É um avião? É a natureza? Não, é o Super-Homem!” Tornamo-nos Super-Homem sem sequer perceber que, dentro da cabine telefônica, não apenas trocamos de roupa, mas também crescemos imensamente! Podemos nos orgulhar disso? Bem, nem tanto, e esse é exatamente o problema.

A desconexão se modificou tanto que não desencadeia mais nenhum sentimento de sublime, já que somos intimados a nos sentir responsáveis pelas rápidas e irreversíveis mudanças na superfície da Terra, as quais em parte resultam da tremenda quantidade de energia que gastamos. Pedem-nos para olhar novamente para as mesmas Cataratas do Niágara, mas agora temos a sensação incômoda de que elas podem parar de fluir (azar o das cachoeiras de Shelley que saltam eternamente). Pedem-nos para contemplar aqueles mesmos glaciares eternos, porém somos invadidos pela sensação desoladora de que eles podem não durar muito, afinal. Pedem-nos para fitar de novo aquele mesmo deserto árido, só que desta vez sentimos que ele se expande inexoravelmente por causa do uso desastroso que fazemos do solo! Apenas as galáxias e a Via Láctea parecem ainda estar disponíveis para o velho jogo do deslumbramento pela humilhação, já que estão além da Terra (e, portanto, fora do nosso alcance, porque se encontram na parte da natureza que os antigos chamavam de supralunar — falaremos mais disso adiante).

Como sentir o sublime quando a culpa nos corrói as entranhas? E o faz de uma forma nova e inesperada, porque evidentemente eu não sou responsável por isso, e nem você, você ou você. Ninguém é responsável isoladamente. Tudo se passa como se o velho equilíbrio entre a contemplação da lei moral dentro de nós e a das inocentes forças da natureza fora de nós tivesse sido totalmente subvertida. É como se os sentimentos de deslumbramento e de moralidade tivessem trocado de lado.

O que causa espanto hoje é: como posso ser acusado de ter tanta culpa sem sentir culpa alguma, sem ter feito nada de errado? O ator humano coletivo a que se atribui o feito não é um personagem que pode ser pensado, dimensionado ou medido. Você nunca o/a encontra. Não se trata nem da raça humana como um todo, uma vez que o perpetrador é apenas uma parte dela: os ricos e abastados, um grupo que não tem forma definida nem limites, muito menos representação política. Como poderíamos ser “nós” os responsáveis por “tudo isso”, se não há nenhum corpo político, moral, pensante ou sensível capaz de dizer “nós”, nem ninguém para dizer orgulhosamente “essa responsabilidade é minha”? Basta lembrar das lamentáveis reuniões de Copenhague em 2009, em que os chefes de Estado negociaram em segredo um acordo não vinculante pelo clima, insultando uns aos outros e barganhando como crianças em torno de um saco de bolinhas de gude.

Mas a outra razão pela qual o sublime desapareceu, razão pela qual sentimos tanta culpa por crimes sobre os quais não vemos nossa responsabilidade, é a complicação adicional introduzida pelos “céticos” do clima — ou melhor, pelos negacionistas do clima, para evitarmos usar um termo tão positivo e venerável como aquele.

Devemos dar a esses personagens o mesmo espaço que damos aos climatologistas — situação em que arriscaríamos abdicar de nossa responsabilidade e de nos aliar aos criacionistas que contestam Darwin e toda a biologia? Ou devemos tomar partido e não oferecer aos negacionistas a oportunidade de poluir o que provavelmente é a maior certeza que jamais teremos sobre como destruímos nosso próprio ecossistema — situação em que poderíamos acabar envolvidos em uma cruzada ideológica para novamente moralizar nossas conexões com a natureza e reencenar o julgamento de Galileu, como se ignorássemos a voz solitária da razão que luta contra a multidão de especialistas?

Não é de se admirar que, diante dessa nova desconexão, tantos de nós tenhamos passado da admiração diante das inocentes forças da natureza à completa prostração — talvez até dando alguma atenção aos negacionistas do clima. Como Clive Hamilton argumentou no livro Réquiem para uma espécie, de certa forma somos todos negacionistas do clima, já que não conseguimos apreender esse personagem coletivo — o anthropos do antropoceno, o “humana” de catástrofe “de origem humana”. É nossa própria indiferença que nos leva a negar o conhecimento de nossa ciência.

Imagine se não seria ótimo voltar a um passado em que a natureza era sublime e nós, os pequenos e insignificantes humanos, sendo simplesmente irrelevantes, podíamos nos deliciar com o sentimento interno de nossa superioridade moral sobre a pura violência da natureza? De certo modo, a desconexão é a verdadeira fonte da própria negação.

O que significa ser moralmente responsável no antropoceno, o tempo em que a Terra é moldada por nós, por nossa falta de moralidade — ainda que não possamos identificar um “nós” para arcar com o peso de tal responsabilidade —, e quando até mesmo a conexão entre nossa ação coletiva e suas consequências é colocada em dúvida?

Para resumir meu primeiro ponto: como você ainda poderia sentir o sublime ao observar as “eternas” cachoeiras celebradas por Shelley se: 1) você ao mesmo tempo sente que elas podem desaparecer; 2) você pode ser o responsável por seu desaparecimento; e 3) você fica duplamente culpado, já que não se sente responsável? Você experimenta, ainda, um quarto nível de responsabilidade, por não ter pesquisado o suficiente sobre a chamada “controvérsia do clima”. Não leu o suficiente, não pensou o suficiente, não sentiu o suficiente.

Ao que parece, não há solução além de explorar a desconexão e esperar que a consciência humana eleve nosso senso de compromisso moral ao nível exigido por este que é o globo de todos os globos — a Terra. Mas, a julgar pelas notícias recentes, apostar nessa tomada de consciência é um tanto arriscado, já que o número de cidadãos americanos, chineses e até britânicos que negam a origem antrópica da mudança climática está aumentando, e não diminuindo. Mesmo na França, tão “racionalista”, um ex-ministro Educação, Pesquisa e Tecnologia da França, de nome simpático e edificante — professor Allègre —, conseguiu convencer grande parte do público mais esclarecido de que há tanta controvérsia sobre o clima que não precisamos nos preocupar com isso, no fim das contas.

Como no filme Melancolia, de Lars von Trier, é bem possível que estejamos todos assistindo tranquilamente, sob a proteção irrisória de uma cabana infantil construída com alguns galhos pela tia Quebra-aço (apelido que um dos personagens dá à protagonista do filme, Justine) ao espetáculo solitário da colisão de um planeta com nossa Terra. É como se o Ocidente, justo quando a atividade cultural de dar forma à Terra está enfim adquirindo um significado literal e não mais simbólico, passasse a recorrer a uma ideia totalmente antiquada de magia para esquecer completamente o mundo. Na incrível cena final deste filme tão impressionante, pessoas hiper-racionais regridem àquilo que se costuma atribuir a antigos rituais primitivos: protegem suas mentes infantis contra o impacto da realidade. Von Trier parece ter captado exatamente o que se passa depois que o sublime desapareceu. Você achava que o juízo final traria os mortos à vida? Nada disso. Quando as trombetas do julgamento ressoam em seu ouvido, você cai em melancolia! Nenhum ritual novo vai te salvar. Então simplesmente sentemos em uma cabana mágica e continuemos a negar, negar, negar… até que venha o amargo fim.

Então o que fazer quando lidamos com uma questão que é simplesmente muito grande para nós? Se não a negação, então o quê? Uma das soluções é ficar atento às técnicas através das quais a escala é obtida e aos instrumentos que possibilitam a comensurabilidade. Afinal de contas, a própria noção de antropoceno implica uma medida comum: se é verdade que “o homem é a medida de todas as coisas”, isso poderia valer também nesta ocasião.

Um dos princípios dos Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia e da teoria ator-rede1 é nunca pressupor que as diferenças de escala sempre existiram; em vez disso, deve-se sempre procurar saber como a escala é produzida. Felizmente, esse princípio se aplica muito bem à crise ecológica. Não há nada sobre a Terra ela mesma que não saibamos através das disciplinas, instrumentos, mediações e da expansão de redes científicas: seu tamanho, sua composição, sua longa história e assim por diante. Até mesmo agricultores dependem do conhecimento especial de agrônomos, cientistas do solo e outros. E isso é ainda mais verdadeiro para a mudança climática: o globo, por definição, não é global, mas sim, literalmente, uma maquete (scale model) conectada via redes confiáveis a estações onde os dados são coletados e enviados de volta para os modelistas. Este não é um argumento relativista para lançar dúvida sobre essa ciência; trata-se de um princípio relacionista que explica a robustez das disciplinas que devem estabelecer, multiplicar e fazer a manutenção daquelas conexões.

Lamento insistir no que parece ser um detalhe sem importância, mas não há como explorar uma saída para a desconexão se não elucidarmos o instrumento de escala que gera o global localmente. Meu argumento (na verdade, o argumento dos Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia) é que o efeito de zoom não existe: as coisas não estão ordenadas por tamanho, como se fossem caixas dentro de caixas. Ao contrário, elas são ordenadas por conectividades, como se fossem nós ligados a outros nós.

Ninguém demonstrou isso melhor que Paul Edwards, em Uma vasta máquina, seu belo livro sobre a ciência do clima. Se os meteorologistas e, posteriormente, os cientistas do clima foram capazes de obter uma visão “global”, é porque conseguiram construir modelos cada vez mais poderosos, capazes de calibrar dados produzidos por mais e mais estações ou documentos – satélites, anéis das árvores, diários de bordo de navegadores mortos há tempos2, núcleos de gelo, e assim por diante.

Curiosamente, é exatamente isso que os negacionistas do clima alegam em sua negação: eles consideram esse conhecimento muito indireto, muito mediado, muito distante do acesso imediato (sim, esses São Tomés epistemológicos aparentemente creem apenas em conhecimento não mediado). Eles ficam furiosos ao ver que nenhum dado por si só tem sentido, que todos os dados precisam ser recalculados e reformatados. Exatamente como outros negacionistas fazem a respeito de crimes do passado, os negacionistas do clima utilizam, para cometer crimes futuros, um fundamento positivista para apontar falhas naquele que é um extraordinário quebra-cabeça de interpretações entrecruzadas de dados. Elas compõem não um castelo de cartas, mas uma tapeçaria, provavelmente uma das mais bonitas, resistentes e complexas jamais tecidas. Claro que há um monte de buracos nela; ter buracos é justamente o que faz da tecelagem o que ela é. Mas essa tapeçaria é surpreendentemente resistente graças à forma como é tecida, que permite a recalibragem dos dados por modelos e vice-versa.

Tudo indica que a história do antropoceno (as ciências do clima são, por definição, um conjunto de disciplinas históricas) é o evento mais bem documentado que já existiu. Paul Edwards chega a propor, no final de seu livro, que nunca saberemos mais sobre a atual tendência de aquecimento global, já que, ano após ano, nossa ação vem modificando tanto os parâmetros que não haverá mais qualquer base para calcular o desvio da média… Que perversidade: testemunhar a raça humana apagando suas proezas, já que tem havido tanto desvio que seus desvios posteriores não poderão sequer ser rastreados.

A razão pela qual é tão importante salientar esse processo lento de composição da tapeçaria que envolve calibragem, modelagem e reinterpretação é porque ele mostra que nem mesmo para os cientistas do clima é possível medir diretamente a Terra. Graças aos lentos processos de calibragem das muitas instituições de padronização, o que os cientistas fazem é observar cuidadosamente um modelo local situados no minúsculo espaço do laboratório. Não precisamos, então, alimentar outra desconexão: a de que haveria, de um lado, o cientista se beneficiando de uma visão completa do globo e, do outro, o pobre cidadão comum com sua visão “local limitada”. Há apenas visões locais. No entanto, alguns de nós olhamos para modelos conectados, baseados em dados processados por programas cada vez mais poderosos e executados por instituições cada vez mais respeitadas.

Para aqueles que desejam juntar os pontos e perscrutar a nova desconexão, focar os instrumentos de medição pode oferecer um recurso crucial, desta vez para a política. É inútil que o ativista ecológico engajado tente acusar o cidadão comum de não pensar globalmente o suficiente, de não ter um sentimento pela Terra enquanto tal. Ninguém vê a Terra globalmente, tampouco observa um sistema ecológico sem partir de algum lugar; o cientista não mais do que o cidadão, que o agricultor ou que o ambientalista — ou, não esqueçamos, que a minhoca. A natureza não é mais aquilo que é abarcado por um ponto de vista distante, ao qual o observador idealmente acederia num salto para ver as coisas “como um todo”; ela é o agrupamento de entidades contraditórias que têm de ser compostas em conjunto.

Este trabalho de montagem é especialmente necessário se precisamos imaginar esse “nós” do qual os humanos devem se sentir parte para assumir a responsabilidade pelo antropoceno. No momento, não há nenhum caminho que conecte diretamente meu ato de trocar as lâmpadas de casa ao destino da Terra. Não há degraus nessa escada. Eu teria de saltar, e seria um salto mortale e tanto! Todas as composições precisam de intermediários: satélites, sensores, fórmulas matemáticas e modelos climáticos, com certeza; mas também de países, ONGs, consciência, moralidade e responsabilidade. Será que esta lição sobre composição pode ser aprendida?

Um pequeno passo em direção a tal composição é dado pelos diversos estudiosos que compartilham minha convicção em torno do que chamamos de “mapeamento das controvérsias científicas”. Controvérsias não são aquilo de que devemos escapar, mas sim o que deve ser mapeado, ator após ator, exatamente como fazem os que modelam as campanhas pelo clima, ator após ator — o papel das turbulências aéreas, em seguida o das nuvens, depois o papel da agricultura, então o do plâncton, obtendo uma representação cada vez mais realista deste verdadeiro teatro do globo.

Tal tentativa de mapear controvérsias é um exemplo dos instrumentos que transpõem parcialmente a desconexão entre o tamanho dos problemas que enfrentamos e nossa compreensão e capacidade de atenção limitadas. Sobretudo se aproveitamos a facilidade oferecida pela tecnologia digital de reunir no mesmo campo ótico documentos oriundos da ciência e informações provenientes de instâncias públicas.

De início, a confusão é horrível, como se fatos e opiniões estivessem misturados. Mas é exatamente este o ponto: fatos e opiniões já estão misturados e o estarão ainda mais no futuro. O que precisamos não é tentar isolar mais uma vez o mundo da ciência do mundo da política — como sequer imaginar seguir um plano como esse no tempo do antropoceno, essa mistura de todas as misturas? —, mas sim decifrar com uma nova métrica o peso relativo das cosmologias emaranhadas. Já que agora são os próprios mundos que estão em questão, comparemos cosmologias umas em relação às outras. Em vez de tentar distinguir o que não é mais distinguível, façamos estas perguntas-chave: que mundo é esse que você está compondo, com quem você se alinha, com quais entidades você se dispõe a viver?

Afinal, foi justamente essa composição que permitiu aos cientistas rastrear a origem antrópica das “anomalias do clima”, fato que, tendo sido considerado bem estabelecido há quinze ou vinte anos, foi rebaixado – milhões de pessoas acreditam — ao nível de mera opinião. Muito rapidamente, os pesquisadores passaram a acompanhar, com os mesmos instrumentos que permitem rastrear a produção da ciência (mecanismos de busca, cientometria e indicadores bibliométricos, mapas das blogosferas), as pessoas, os lobbies, as credenciais e a movimentação de dinheiro daqueles que insistiam em forjar uma controvérsia. Tenho em mente o trabalho de Naomi Oreskes ou de James Hoggan. Como é interessante ver as conexões entre grandes petroleiras, fabricantes de cigarros, grupos anti-aborto, criacionistas, Republicanos e uma visão de mundo feita de pouquíssimos humanos e pouquíssimas entidades naturais! Se o que vemos hoje é um enfrentamento entre cosmogramas, então que os comparemos entre si. Isso é o que a política se tornou. Tratemos de contrapor os mundos uns contra os outros, uma vez que se trata de uma guerra de mundos.

Foi apenas por esse motivo que tentei introduzir na filosofia as palavras “composição” e “composicionismo”. Não apenas por guardarem uma relação interessante com o termo “composto”3, mas também porque descrevem exatamente o tipo de política que pode acompanhar a trajetória da ciência do clima. A tarefa pode não ser “liberar a climatologia” do peso indevido da influência política – isto é o que o governador do Texas, Rick Perry, reivindica: para ele, os cientistas só entram nisso pelo dinheiro das bolsas de pesquisa e pela oportunidade de fazer avançar uma agenda socialista que nem mesmo Lênin conseguiu impor aos corajosos ianques. Ao contrário, a proposta é seguir os fios com que os climatologistas teceram os modelos necessários para trazer toda a Terra à cena. Com essa lição em mente, começamos a imaginar como aplicá-la em nossos esforços para compor um corpo político capaz de assumir sua parcela de responsabilidade pelas mudanças no estado da Terra.

No fim das contas, essa mistura entre ciência e política é precisamente o que expressa a própria noção de antropoceno: por que seguiríamos tentando separar o que geólogos (se há pessoas sérias, são eles) mesmos misturaram? De fato, o espírito de nossa língua mostra que húmus, humano e humanidade sempre estiveram conectados. Nós, os terráqueos, nascemos do solo e do pó ao qual voltaremos, e é por isso que aquilo que costumávamos chamar de “humanidades” são também, de agora em diante, nossas ciências.

Até agora enfatizei apenas um lado da desconexão, aquele que fez de nós uma raça humana impotente vestindo com relutância a roupa de Super-Homem. Agora é hora de voltar nossa atenção para o outro lado, que costumávamos chamar de “natureza”. O antropoceno, conceito ardiloso, modifica ambos os lados do que precisa ser conectado: o lado humano certamente, já que fomos privados da possibilidade de sentir o sublime; mas também o lado das forças geológicas às quais nós, humanos, agora nos alinhamos e comparamos. Enquanto os humanos modificavam a forma da Terra sem estarem acostumados a suas novas roupas gigantescas, a Terra se metamorfoseava naquilo que James Lovelock propôs denominar Gaia. Gaia é a grande trickster4, da história presente.

No que resta deste ensaio, eu gostaria de explorar o quão diferente Gaia é da Natureza dos velhos tempos. Quando comparamos as duas mutações — a que incidiu sobre os terráqueos e a que ocorreu com a Terra —, podemos nos colocar em uma posição relativamente melhor para transpor a distância entre os lados.

Em primeiro lugar, Gaia não é sinônimo de Natureza, pois é altamente e terrivelmente local. Durante o período que Peter Sloterdijk chamou de “o tempo do Globo” — isto é, do século XVII até o final do século XX —, havia certa continuidade entre todos os elementos daquilo que se chamava de “universo” porque neste período ele foi de fato unificado — mas unificado muito rapidamente. Como Alexandre Koyré havia dito, esperava-se que passássemos, de uma vez por todas, de um cosmos fechado a um universo infinito. Uma vez cruzada a fronteira estreita da sociedade humana, todo o resto seria feito da mesma coisa material: a terra, o ar, a lua, os planetas, a Via Láctea e tudo o mais desde o Big Bang. Essa é a revolução referida pelos adjetivos “copernicana” ou “galileana”: não há mais qualquer diferença entre os mundos sublunar e o supralunar.

Que surpresa então descobrir, de repente, que existe afinal uma diferença entre o sublunar e o supralunar. E que apenas robôs e talvez um punhado de astronautas ciborgues podem ir mais longe e além, mas que o resto da raça, nove bilhões de nós, permanecerá preso aqui embaixo, nisso que mais uma vez se tornou, como no antigo cosmos, “uma fossa de corrupção e decadência” — ou, pelo menos, um lugar superlotado e repleto de riscos e conseqüências indesejáveis. Sem “além”. Sem “longe”. Sem escapatória. Como disse anteriormente, ainda podemos sentir o sublime, mas apenas em relação ao que resta da natureza além da Lua e somente enquanto acreditarmos na suposta “visão de lugar algum”. Aqui embaixo, mais nenhum sublime. Arrisco uma periodização um tanto grosseira: depois do cosmos, o universo, mas depois do universo, o cosmos mais uma vez. Nós não somos pós-modernos, somos pós-naturais.

Em segundo lugar, Gaia não é como a Natureza, indiferente à nossa sorte. Não que Ela “se preocupe conosco” como uma Deusa ou a Mãe Natureza aludida em panfletos ecológicos New Age; nem mesmo como a Pachamama da mitologia inca, ressuscitada recentemente como novo objeto da política na América Latina. Embora James Lovelock flertasse frequentemente com metáforas do divino, a maneira como aborda a indiferença de Gaia me parece muito mais desconcertante, já que Ela é extraordinariamente sensível à nossa ação, ao mesmo tempo em que persegue objetivos que não visam em absoluto ao nosso bem-estar. Se Gaia é uma deusa, Ela é daquelas que podemos facilmente tirar do prumo; em resposta, Ela é capaz da mais estranha forma de “vingança” (para pegar emprestado o título do livro mais estridente de Lovelock): livrar-se de nós, nos “sacudindo” para fora da existência, por assim dizer. Então, no fim das contas, ela é demasiado frágil para desempenhar o papel apaziguador da velha natureza, demasiado indiferente a nosso destino para ser uma mãe, demasiado impassível diante de ofertas e sacrifícios para ser uma Deusa.

Lembram da energia dispendida por tantos intelectuais no passado para eliminar a diferença entre “inato” e “adquirido”5? O que acontece agora, quando nos voltamos à “natureza” e percebemos que somos nós que deveríamos “nutri-la”, já que uma súbita mudança em Seu estado estacionário pode nos reduzir à irrelevância? Isso porque Ela permanecerá, não se preocupem com ela; nós é que estamos em apuros. Dito de outro modo, há uma espécie de fita de Möbius operando nesse enigma do antropoceno, como se ao mesmo tempo envolvêssemos Gaia – uma vez que somos capazes de ameaçá-la – e fôssemos por ela envolvidos – na medida em que não temos mais para onde ir. Uma baita trickster, essa Gaia.

Embora neste ensaio eu não possa listar todas as características que atestam a originalidade de Gaia, preciso, no entanto, concluir abordando mais duas delas. O terceiro traço, provavelmente o mais importante, é que Gaia é um conceito científico. Ela não despertaria nenhum interessante se estivesse associada a alguma vaga entidade mística como Aywa, a Gaia interconectada do planeta Pandora no filme Avatar, de James Cameron. Ainda que Lovelock sempre tenha sido um cientista heterodoxo e que siga sendo em larga medida um excêntrico, o verdadeiro interesse do conceito que ele montou a partir de elementos diversos é justamente que seja montado a partir de vários elementos, a maioria deles vindos de disciplinas científicas (a exceção é o nome Gaia, sugerido a Lovelock por William Golding). Seria perda de tempo desenvolver um conceito que não fosse feito principalmente de conteúdo científico, já que a exigência de nossa época é seguir as pistas do antropoceno nas linhas ditadas por seu caráter híbrido.

O que entendemos por espiritualidade foi tão prejudicado por ideias errôneas sobre a ciência que não oferece uma alternativa. O sobrenatural, nesse sentido, é muito pior que o natural que lhe deu origem. Assim, com base no que se sabe do estudo comparado das religiões6, apesar do nome, Gaia não desempenha exatamente o velho papel de deusa. A meu ver, Gaia é apenas um conjunto de laços (loops) cibernéticos contingentes positivos e negativos, como demonstrado no famoso modelo matemático “mundo das Margaridas”, usado por Lovelock. Acontece que esses loops têm gerado um efeito completamente inesperado: um após o outro, eles ampliam as condições para novos loops positivos e negativos que se enredam numa complexidade cada vez maior. Não há qualquer teleologia, qualquer Providência divina em tal argumento.

Mas, claro, precisamos ter cautela com esse rótulo: quando digo que Gaia é um conceito “científico”, não uso o adjetivo no sentido epistemológico que introduz uma diferença radical e rastreável entre o verdadeiro e o falso, o racional e o irracional, o natural e o político. Eu a tomo num sentido novo — e, de certa forma, também mais antigo — de “científico”, como um termo cosmológico (ou melhor, cosmopolítico) que designa a busca, mas também a domesticação e a acomodação, de novas entidades que tentam encontrar seu lugar no coletivo somando-se aos humanos, frequentemente deslocando-os. O mais interessante sobre a Gaia de Lovelock é que ela reage, sente e pode se livrar de nós mesmo sem ser ontologicamente unificada. Ela não é um superorganismo dotado de qualquer agência uniforme.

É justamente essa total falta de unidade que torna Gaia politicamente interessante. Ela não consiste num poder soberano que se impõe sobre nós. Na verdade, e em acordo com o que me parece uma filosofia saudável do antropoceno, Ela é tão unificada em termos de agência quanto a raça humana que supostamente ocupa o outro lado da ponte. A simetria é perfeita, pois não sabemos do que Ela é feita mais que sabemos do que somos feitos. É por isso que essa estranha fita de Möbius — Gaia-em-nós ou nós-em-Gaia — se presta tão bem à tarefa de composição. Ela deve ser composta peça por peça, assim como nós. O que desapareceu do universo (ao menos de sua porção sublunar) foi a continuidade. Sim, Ela é a trickster perfeita.

O quarto e último truque de que quero falar é de fato bastante deprimente. Toda essa desconexão que analisei aqui se baseia na ideia de uma imensa ameaça à qual seríamos lentos para reagir e incapazes de nos ajustar. Esse é o mecanismo com que a armadilha foi preparada. É claro que, diante de uma cilada tão ameaçadora, mesmo os mais razoáveis entre nós respondem com o argumento perfeitamente plausível de que previsões apocalípticas são tão antigas quanto os próprios humanos. E é verdade, por exemplo, que, apesar de a minha geração ter vivido a ameaça do holocausto nuclear — a qual Günther Anders analisou com maestria e em termos muito semelhantes aos utilizados atualmente pelos profetas do juízo final —, cá estamos ainda. Do mesmo modo, historiadores ambientais podem argumentar que os alertas sobre a degradação da Terra são tão antigos quanto a chamada Revolução Industrial. De fato, uma boa dose de ceticismo saudável parece justificável quando lemos, por exemplo, que Dürer, o grande Dürer, preparava sua alma para o fim do mundo esperado para o ano de 1500, mas ao mesmo tempo investia um bom dinheiro na impressão de suas belas e caras gravuras do Apocalipse, na esperança de obter um lucro considerável. Com esses pensamentos reconfortantes, afirmamos para nós mesmos que profetizar o juízo final consiste numa sandice.

Sim, sim, sim. A menos, é claro, que se trate justamente do contrário, e que estejamos presenciando agora mais um caso prolongado de alarme falso. E se tivermos passado de uma definição simbólica e metafórica da ação humana para uma literal? Afinal, isso é justamente o que o conceito de antropoceno significa: tudo o que era simbólico deve agora ser tomado literalmente. As culturas costumavam “dar forma à Terra” simbolicamente; agora elas o fazem de verdade. Além disso, a própria noção de cultura desapareceu junto com a de natureza. Pós-naturais, sim, mas também pós-culturais.

Em referência ao famoso estudo que deu origem à noção de “dissonância cognitiva” apresentado no livro Quando a profecia falha, de Leon Festiger, Henry Riecken e Stanley Schachter, Clive Hamilton argumenta que deveríamos prestar nova atenção ao estudo feito pela senhora Keech e seu prognóstico sobre o fim do mundo.7 Nossa desconexão não parece mais consistir em esperar o fim e, em seguida, reorganizar nosso sistema de crenças para explicar por que o fim não aconteceu – como tiveram de fazer os primeiros cristãos quando se deram conta de que o Fim não consistiria em Cristo irrompendo no céu numa exibição de pirotecnia apocalíptica, mas sim a lenta expansão terrestre do império de Constantino. Para nós, hoje, a desconexão talvez consista precisamente em acreditar que o juízo final não acontecerá. Esse seria um belo e aterrorizante caso para um hipotético Quando a profecia acerta! E a negação, então, significaria que estamos reorganizando nosso sistema de crenças para não ver a Grande Vinda.

É por esta razão que Clive Hamilton lança a estranha e aterradora afirmação de que devemos abandonar a esperança se quisermos entrar em qualquer transação com Gaia. A esperança, inabalável esperança, é para ele a fonte de nossa melancolia e a causa de nossa dissonância cognitiva.

Espero (ah, outra vez a esperança!) ter mostrado por que pode ser importante, até mesmo urgente, reunir todos os recursos possíveis para transpor a distância entre, de um lado, o tamanho e a escala dos problemas que temos de enfrentar e, do outro, o conjunto de estados emocionais e cognitivos associados ao dever de assumir nossa responsabilidade sem cair na melancolia ou na negação. Foi principalmente por isso que ressuscitamos a expressão antiquada “artes políticas” para o novo programa que criamos na Sciences Po para treinar artistas profissionais e cientistas (das ciências sociais e naturais) na tripla tarefa de representação científica, política e artística.

A ideia, ao um só tempo ousada e modesta, é a seguinte: agora que pesamos tanto sobre os ombros de Gaia — e Ela sobre os nossos —, talvez possamos convencê-la a estabelecer conosco uma espécie de acordo, ou ritual. Assim como os megabancos, nós também podemos ter nos tornado “grandes demais para falir”. Nossos destinos estão tão conectados que talvez possa haver um desfecho como o que ilustra a fascinante gravura do Mestre de Messkirch exibida na Basileia: nela vemos São Cristóvão carregando um jovem Cristo envolvido por um cosmos fechado. São Cristóvão me parece um ícone um pouco mais esperançoso que o sobrecarregado Atlas – apenas, é claro, se a esperança ainda puder ser uma benção.

NOTAS

- “Science studies” — ou “science and technology studies”, STS, na sigla em inglês — é o campo interdisciplinar de pesquisa que Latour ajudou a criar. A teoria ator-rede é uma de suas grandes contribuições para a área, desenvolvida em parceria com outros pesquisadores.

- A esse respeito, cf. por ex. Icebound — The climate-change secrets of 19th century ship’s logbooks.

- Ainda que “compost” tenha se tornado um conceito célebre na obra de Donna Haraway — cf. Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulhucene (Durham e Londres: Duke University Press, ago. 2016) —, à época em que este artigo foi escrito, a autora ainda não o utilizava. A referência aqui parece ser outro artigo de Latour, An Attempt at a “Compositionist Manifesto” (New Literary History, vol. 41, n. 3, dez. 2010, p. 471-490), em que ele menciona que seu conceito de “composição” carrega também o sentido de composto, o produto da compostagem orgânica.

- O termo “trickster” designa, na literatura antropológica, uma variedade de personagens presentes em diversas mitologias, cujas principais características são seu gosto por pregar peças e seu comportamento imprevisível. Figura ambígua e contraditória, desperta admiração e respeito, mas também indignação e temor. Mantivemos o termo original por não encontrar em português uma palavra que expressasse a malícia e a jocosidade que caracterizam essa figura.

- “Nature and nurture” no original. Referência aos debates sobre se as características dos indivíduos seriam inatas ou adquiridas, os quais se tornaram especialmente acalorados na segunda metade do século XX.

- Latour faz referência ao campo da religião comparada (“comparative religion”, em inglês), subárea do estudo das religiões dedicada a estabelecer paralelos entre as diferentes doutrinas e práticas religiosas.

- Em 1956, o psicólogo Leon Festinger e seus colegas publicam um livro que se tornou o estudo mais famoso sobre as profecias do juízo final, chamado When Prophecy Fails. O estudo se baseia em um grupo de religiosos fervorosos chamado The Seekers, que previu uma inundação que destruiria a costa oeste dos Estados Unidos. O grupo era liderado por Dorothy Martin, referida no livro pelo pseudônimo Marian Keech. Ela acreditava que seres superiores do planeta Clarion, que se comunicavam com ela, monitoravam a Terra e viriam buscar o grupo num disco voador antes do cataclismo acontecer.

Bruno Latour

Professor na Sciences Po Paris, curador das exposições Critical Zones — ZKM Kalrshule e Taipei Biennial 2020. É autor, dentre outros, de Jamais fomos modernos, Políticas da natureza, Diante de Gaia e Onde aterrar?

Alyne Costa

Doutora em filosofia pela PUC-Rio, sua pesquisa trata da importância de pensar o Antropoceno e o colapso ecológico considerando cosmovisões e modos de vida outros que ocidentais. É professora do quadro complementar do Departamento de Filosofia da PUC-Rio e pós-doutoranda do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ.

Aruan Mattos e Flávia Regaldo

Artistas, trabalham juntos desde 2009. Participaram de residências artísticas e realizaram exposições em Minas Gerais, São Paulo, Ceará e Argentina.

Como citar

LATOUR, Bruno. Esperando Gaia. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, seção Extra! [conteúdo exclusivo online], fev. 2021.

Tradução e notas de Alyne Costa.