OLHAR NO OLHO

DO OUTRO

Texto de Maria Rita Kehl

A invenção do Criminoso, stencils de Comum

A vida nas ruas, o medo dos que circulam blindados, o risco de encarar o outro, o campinho que virou estacionamento, os banhos de sangue e os dias lindos da cidade recalcada e seus habitantes infames.

Viver junto é viver nas cidades. Não é viver em família, nem entre amigos. Viver junto não é um problema da vida privada, mas da vida pública. Só a vida urbana nos obriga a conviver com uma multidão de desconhecidos; estamos permanentemente na dependência do contato com pessoas que não escolhemos.

O imperativo do amor cristão não resolve o problema da relação com o outro. O amor não pode ser objeto de uma lei. A lei do amor cristão pode ter sido um avanço civilizatório, mas ao longo da história provocou mais lutas fratricidas, em nome de Deus, do que alianças fraternas. Não posso ser obrigada a amar meu semelhante para conviver com ele.

A alternativa civilizada seria uma indiferença respeitosa. Talvez seja o único modo de suportar o excesso de contato com o outro. Mas a indiferença não pode ser completa. O preço de conviver com o desconhecido não pode ser o desconhecimento de sua existência. O outro é, bem ou mal, um semelhante. Aí reside seu valor, seu poder perturbador e também seu caráter problemático.

Seu gozo é irmão do meu, embora ele não seja meu irmão. O que eu temo, na proximidade com o semelhante, é o mesmo que temo em mim. Por isso procuro não me reconhecer nele, para não reconhecer o mal em mim. Freud batizou essa intolerância de “narcisismo das pequenas diferenças”. É por não querer me identificar com meu semelhante, naquilo que ele mais se parece comigo, que eu o discrimino.

Em vez da indiferença, o interesse

O homem urbano é o homem comum. Para viver com ele de maneira minimamente solidária é preciso reconhecer que somos, todos nós, tão comuns quanto ele. Só assim, em minha banalidade pedestre, estarei disponível para perceber que tudo o que diz respeito a ele também diz respeito a mim.

Os que preferem circular blindados dizem que a vida nas ruas é violenta. Discordo. Andar nas ruas, de preferência a pé, é um modo de evitar que o medo, cujo principal fundamento é a fantasia, nos torne violentos.

Andar nas ruas nos faz ver os outros de frente, de perto – às vezes, olho no olho. O que pode parecer clichê é, na verdade, condição de convívio: é necessário olhar nos olhos dos outros.

O filósofo Emmanuel Lévinas insistiu muito nessa dimensão de reconhecimento do que se revela na face de qualquer desconhecido. O rosto do outro nos diz respeito: não é possível ficar indiferente ao que ele comunica. Por isso alguns preferem baixar os olhos diante de um olhar de súplica, de ódio ou de dor: olhar nos olhos do outro é arriscado, você pode se enxergar nesse olhar.

Por isso a vida nas ruas pode ser um antídoto contra a indiferença mortífera, que ignora o sofrimento do outro, repele tanto a semelhança quanto a alteridade.

O homem comum é o homem da cidade. Só existe porque existe a cidade. É na cidade que ele é “comum”, anônimo, parte da multidão. É na cidade que ele é “qualquer um”: um fulano de tal. Sua condição insignificante é cem por cento urbana: é a condição do cidadão substituível, diluído entre pares, humilde, pedestre. A cidade é mais forte que ele, existe por intermédio dele, é sua extensão.

Mas é na cidade que o homem comum se reconhece. A cidade é sua história, sua testemunha, sua referência cotidiana. A cada um desses anônimos, aparentemente iguais, circulando pelos mesmos espaços, corresponde uma cidade íntima, particular. São Paulo são 12 milhões de cidades, 12 milhões de mapas sentimentais recortados pelas pequenas histórias de vida de seus habitantes. Cada homem comum tem a cidade que seus passos percorreram e que sua imaginação inventou. Cada homem comum possui secretamente, na imensidão esmagadora da cidade, os nichos que acolhem suas lembranças: memórias do vivido, fragmentos da precária identidade que o homem urbano consegue constituir.

Verdade que a cidade é traiçoeira. A casa da infância caiu, construíram um prédio no lugar; o colégio fechou, o campinho onde em criança ele jogava bola virou um estacionamento cimentado, e a prefeitura derrubou a árvore da esquina, comida pelos cupins. O homem comum mudou de bairro uma, duas, dez vezes.

A cada vez teve de reaprender as rotas dos ônibus, recalcular o tempo e as distâncias da casa para o trabalho, descobrir a melhor padaria onde comprar pão quentinho ou tomar o pingado da manhã. A cada vez teve de se readaptar aos vizinhos, anônimos como ele, na tentativa de fazer novos amigos. A cada vez teve de descobrir a que vizinhos vale a pena dirigir um tímido “bom-dia”, ou para que time torce o grupo de cervejeiros que se reúne domingo, no bar.

Outra janela enquadra a rua: / barulho de carros, pessoas / No armário novo / outra porta se fecha / sobre a velha camisa / (virei o colarinho / e ele puiu novamente) / Sobre o sono leve / outra lâmpada se apaga / De outra torneira / sai a água para o copo / no pires com analgésico // Há uma dor qualquer na novidade / um cheiro ruim misturado / ao de tinta nova // Sem dono à vista / um cachorro dorme na calçada / A porta do elevador se abre / para a senhora de maiô e chapéu panamá / O zelador bebe durante o expediente / e na esquina contígua / o amolador de facas / oferece seus préstimos / toda quinta-feira // Já perdi o fio: / o rude esmeril / lambe-me o metal / sem fagulha ou grito (Fabio Weintraub, Novo endereço)

O homem que muda de endereço percebe que não morava na cidade: morava em uma pequena parte dela. O que é que unifica a cidade em torno de seus habitantes parciais? O que é que faz de São Paulo, por exemplo, uma cidade compartilhada, com características comuns entre todos os seus 12 milhões de habitantes? É o imaginário urbano. A música, a literatura, a poesia.

Não só do cotidiano banal se alimenta a existência do homem comum. A cidade que o habita não é somente a dos pequenos circuitos do dia-a-dia; muito além desses, a cidade tem uma história. Tem um passado do qual resultou uma linguagem própria, ainda que impossível de sintetizar. Do ponto de vista do homem comum, que cidade é mais real: a das ruas, praças e prédios que ele percorre e vê todos os dias ou a cidade inconsciente que vive nele sem que ele perceba?

O homem comum não ganha transcendência por si só. Para se perceber como universal, cidadão de um mundo muito maior do que o circuito de quarteirões que percorre todo dia, ele se apropria de alguma identidade através da palavra dos poetas e dos cantores populares, que fazem sua “mais completa tradução” (Caetano Veloso). Só eles permitem que o inconsciente da cidade e o de seus habitantes infames (o que significa: sem fama) ganhem voz, contorno, imagem.

Existe uma cidade recalcada, sim. Cidade das histórias que ninguém contou ou que ficaram esquecidas. Cidade das casas demolidas, da memória destruída, das referências perdidas, evocadas pelos enigmáticos nomes dos lugares: Consolação, Liberdade, Paraíso. Ladeira da Memória. Largo da Pólvora, Largo da Batata. A cidade recalcada é a história calada de suas populações: das migrações, das lutas cotidianas, dos conflitos políticos, greves, passeatas, manifestações permitidas ou reprimidas.

Uma cidade esquecida, tanto quanto são esquecidos seus habitantes infames – homens sem publicidade, cidadãos sem fama. A cidade recalcada guarda o segredo de alguns banhos de sangue, injustiças, sofrimentos solitários e coletivos. E também de alguns dias lindos, algumas vitórias felizes, festas coletivas, momentos de distensão e de festa.

Os poetas, os cantores que amam a cidade, são responsáveis pela criação do espaço imaginário onde podemos conviver em paz.

Quando eu morrer quero ficar, / Não contem aos meus inimigos, / Sepultado na minha cidade, / Saudade. // Meus pés enterrem na rua Aurora, / no Paissandu deixem meu sexo, / Na Lopes Chaves a cabeça / Esqueçam. // No Pátio do Colégio afundem / O meu coração paulistano: / Um coração vivo e um defunto / Bem juntos. // Escondam no Correio o ouvido / Direito, o esquerdo nos Telégrafos, / Quero saber da vida alheia, / Sereia. / / O nariz guardem nos rosais, / A língua no alto do Ipiranga / Para cantar a liberdade. / Saudade… // Os olhos no Jaraguá / Assistirão ao que há de vir, / O joelho na Universidade, / Saudade … // As mãos atirem por aí, / Que desvivam como viveram, / As tripas atirem pro Diabo, / Que o espírito será de Deus. / Adeus. (Mário De Andrade, Lira paulistana)

Mário de Andrade enumera os bairros (hoje antigos) de São Paulo por onde seu corpo (isto é, sua memória) deve se espalhar depois de sua morte. Bela maneira de unificar a cidade, de guardá-la na linguagem como um grande corpo querido, o corpo urbano misturado ao corpo do poeta.

Mistura que nem sempre é tão doce quanto a do poema Lira paulistana. A cidade também pode contaminar o corpo, que adoece com os males urbanos.

A cidade perfura / o corpo / até a medula. // Contamina os ossos / com seus crimes. / Bica o fígado. / pesa sobre os rins. / Imprime seu labirinto de cinzas / na árvore dos pulmões. / A cidade finca raízes / no espaço das clavículas. Esta cidade: minha cela. / Habita em mim / sem que eu habite nela. (Donizete Galvão, A cidade no corpo)

Nas ruas ladeadas por imensos outdoors, quem tem nome, quem tem existência pública, são as marcas – não os homens. As marcas mudam todas as semanas, mas isso não faz diferença – seu apelo é sempre o mesmo. Elas apelam para que o homem comum esqueça a dimensão pública de sua existência e marque presença pelas roupas que veste, pelo carro que dirige, pela cerveja que bebe, pelo cigarro, pelo tênis, pelo shopping que ele frequenta. Sendo assim, o homem comum mal existe: ou ele desaparece sob as marcas que o tornam igual a todos os consumidores ou sente-se invisível porque não pode comprá-las.

Se o cidadão anônimo, testemunha da existência da cidade que vive no inconsciente de seus habitantes, não tem existência pública, onde se manifesta a cidade que o tempo e a “força da grana que ergue e destrói coisas belas” (Caetano Veloso) soterraram? E vice-versa: se a cidade só existe plenamente no esquecimento do homem comum, em que espelho ele há de reconhecer seu rosto, seu passado, sua discreta presença no mundo?

Beco que cantei num dístico / Cheio de elipses mentais, / Beco das minhas tristezas, / Das minhas perplexidades / (Mas também do meus amores, / Dos meus beijos, dos meus sonhos), / Adeus, para nunca mais! // Vão demolir esta casa. / Mas meu quarto vai ficar, / Não como forma imperfeita / Neste mundo de aparências: / Vai ficar na eternidade, / Com seus livros, com seus quadros, / Intacto, suspenso no ar! (Manuel Bandeira, Canção do beco)

As cidades são o reino da fugacidade. Tudo passa depressa demais, corroendo as representações imaginárias da continuidade da existência. Contra o sentimento angustiante da transitoriedade, os homens dispõem de dois recursos: de um lado há os que apostam na eternidade de Deus. De outro, os que buscam deter o instante fugaz na criação estética.

O poema de Manuel Bandeira canta o desaparecimento de um cenário afetivo, capítulo da história do autor. Mas ao cantar a destruição do beco, Bandeira o eterniza na linguagem. Faz o itinerário do beco à casa e da casa ao quarto, espaço do amor e da intimidade do poeta.

Mas não nos enganemos: o poeta não é o homem comum. É quem lhe dá existência simbólica, existência em palavras e em memória. Sem o poeta, quem atestaria a existência dos anônimos de todas as multidões urbanas? Quem daria voz e significado a essas “vidas infames”, passageiras, insignificantes? A poesia moderna canta a existência do homem comum. É poesia das coisas, dos instantes fugidios, da transitoriedade e da imanência. Nostalgia do passado recentíssimo, pois na cidade as coisas duram menos que a biografia dos seus habitantes.

Refiro-me à cidade como espelho fragmentado, que devolve ao homem comum um pouco de sua identidade e de sua memória. Mas a cidade veloz, atordoante, inquieta e semiconsciente de si mesma é também aquela que permite ao seu habitante… esquecer-se. No tumulto das ruas, o homem comum experimenta a possibilidade de libertar-se um pouco das lembranças que o prendem a si mesmo e viver a vida como se fosse um outro.

O excesso de memória pode ser um fardo. O homem urbano, que vê a cidade ser destruída e reconstruída todos os dias, que perde sua cidade e com isso perde fragmentos do espelho onde tenta se reconhecer, estará condenado a lembrar, a rememorar e a ter saudades? Às vezes, o esquecimento pode ser uma bênção. A versão mais contemporânea da cidade talvez seja esta: é o espaço onde o homem obtém a suprema graça de se esquecer e de se perder. É na cidade que o homem comum pode se entregar ao fluxo dos dias, desapegado de si. O poeta e seus amigos, expulsos do beco, da casa demolida, da “saudosa maloca”, foram dormir “na grama dos jardins” (Adoniran Barbosa) – e cantam não para lembrar-se, mas para esquecer. Se a cidade é a casa do homem comum, seus verdadeiros proprietários são os que vivem ao desabrigo; são os mais insignificantes dos homens comuns: os que sobraram, que a cidade não abrigou.

Voltemos a nosso cidadão comum que mudou de endereço. Pode ter acontecido algo bem pior: o homem perdeu o emprego, o senhorio aumentou o aluguel, na casa da sogra não tinha lugar para a família toda, e ele foi viver num barraco, na favela. Mas um dia a favela também foi despejada do último pedaço da cidade que ainda acolhia, bem ou mal, os que sobraram.

Tomo a liberdade de, em vez de um poema, inserir aqui um samba.

Quando o oficial de justiça chegou / lá na favela / e, contra seu desejo, / entregou a seu Narciso / um aviso, uma ordem de despejo. // Assim dizia a petição: / dentro de dez dias eu quero a favela vazia / e os barracos todos no chão. // Ô ô ô ô ô meu senhor, / é uma ordem superior. // Não tem nada não, seu doutor / não tem nada não. / Amanhã mesmo, vou deixar meu barracão / pra não ouvir o ronco do trator. / Pra mim, não tem problema / em qualquer canto eu me arrumo / de qualquer jeito me ajeito. / Depois, o que eu tenho é tão pouco! / minha mudança é tão pequena / que cabe no bolso de trás. / Mas essa gente aí, como é que faz? (Adoniran Barbosa, Ordem de despejo)

Nosso homem comum, despejado da favela, ainda tentou viver em um edifício abandonado, onde há muitos anos não mora ninguém. O dono nunca pagou o IPTU, nunca fez uso do prédio, esperou a especulação imobiliária valorizá-lo para vender bem. Quando viu sua propriedade ocupada, o dono do prédio entrou na justiça e conseguiu expulsar os moradores. Foi o último capítulo da história desse nosso semelhante, o homem urbano comum: virou um resto, uma sobra da cidade, um morador de rua.

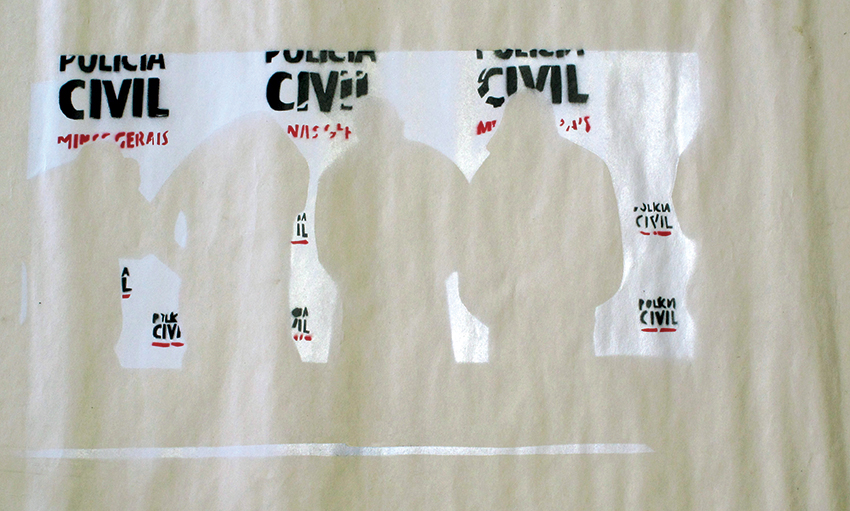

A invenção do criminoso (2010). Em Agosto de 2010 seis homens foram presos em Belo Horizonte acusados do crime de formação de quadrilha. Seu delito, enquanto “quadrilha”, foi inédito nessa categoria: eles eram pixadores e integravam o grupo conhecido como os Piores de Belô. A sequência de stencils revela a imagem publicada nos jornais à época da prisão, construída camada a camada. A acusação de formação de quadrilha para praticantes da pixação é uma estratégia que segue a lógica de criminalizar determinados sujeitos sociais. Neste caso, um crime de “menor potencial ofensivo” (punido com medidas alternativas) é agravado por um crime comum. O caso foi julgado em Novembro de 2014, e culminou com a condenação de três dos integrantes do grupo a penas de até 2 anos e 8 meses, depois de terem ficado 117 dias presos em prisão preventiva.

“Seu Narciso”, de Adoniran, pergunta pelos companheiros de favela: “Mas essa gente aí, como é que faz?”

Para ele não tem problema, mas ele se preocupa com os outros. Será que a solução para o problema dos que sobraram, na cidade privatizada, é só deles? Ou será um problema da cidade toda, portanto um problema nosso? A solidariedade não é o contrário do interesse individual. Não será nosso interesse viver em uma cidade que não nos envergonhe?

Pensar em estratégias para abrigar com dignidade estes que sobraram, que ficaram sem lugar na cidade, também é pensar em nós, os que a cidade trata bem. Afinal, por que nos reconhecer em uma cidade onde alguns são cidadãos, outros são sobras? Não sei responder à pergunta sobre como viver junto, a não ser com uma outra pergunta: em que tipo de cidade queremos viver?

Maria Rita Kehl

Psicanalista, jornalista e poetisa, integra a Comissão Nacional da Verdade.

Comum

Artista de rua e MC de Belo Horizonte.

Como citar

KEHL, Maria Rita. Olhar no olho do outro. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, n. 7, p. 22-31, jan. 2015.